会誌「山名」第6号掲載

─ 清和源氏の形成から明徳の乱後まで ─

山名氏編年史の考証①

山名 年浩

| 山名氏関連年表内の目次 |

|---|

| 850年~1157年 清和天皇から源義国あたり |

| 1180年~1300年 平氏追討から、鎌倉時代後期まで |

| 1301年~1348年 鎌倉幕府倒幕、建武中興、南北朝のはじめ |

| 1349年~1358年 観応の擾乱から、足利尊氏逝去あたり |

| 1361年~1371年 北朝帰順から山名時氏逝去あたり |

| 1372年~1388年 山名師義から山名氏清・時義の時代 |

| 1389年~1391年 山名義時逝去から明徳の乱へ |

| 1392年~1399年 内野合戦後から応永の乱へ |

| 1400年~1408年 乱終結から、義満逝去まで |

| 1409年~1416年 足利義持、山名時煕・持豊の時代 |

| 山名氏編年史参考・関連文献 |

| *参考文献* ①大日 『大日本史料』、②家譜 『山名家譜』、③守護辞典 『室町幕府守護職家辞典』、 ④氏清年譜 『山名陸奥守氏清公略年譜』、⑤南北朝史 『南北朝編年史』 ⑥常熈年譜 「山名常熈関係略年譜」(『山名常熈と禅刹』収集) |

850年~1157年 清和天皇から、源義国あたり

| 西暦 | 和暦 | 出来事 | 参考文献 |

|---|---|---|---|

| 850 | 嘉祥3年3月25日 | 惟仁親王(清和天皇)誕生。文徳天皇の第4子。母藤原良房の女、明子。 | 『尊卑分脈』 |

| 858 | 天安2年11月7日 | 清和天皇が即位(9歳)*1 | 『尊卑分脈』、②家譜P1 |

| 874 | 貞観16年3月13日 | 貞純親王が誕生。*2清和天皇の第6皇子。母神祇伯中務大輔 棟貞王の女。 | ②家譜P2 |

| 895 | 寛平7年2月15日 | 経基王が誕生。*3*4貞純親王の長男、母・右大臣源能有の女 | ②家譜P3 |

| 909 | 延喜9年10月5日 | 経基王が元服、正六位上、左馬介に任ぜられ源朝臣姓を賜る。*5 | ②家譜P3 |

| 912 | 延喜12年4月10日 | 源満仲が誕生。源経基王の嫡子。母は武蔵守藤原敦有の女。 | ②家譜P6 |

| 916 | 延喜16年5月7日 | 貞純親王が死去。 | 『尊卑分脈』 |

| 940 | 天慶3年2月8日 | 平将門追討軍が編成され、経基王は副将軍となる。 | 「扶桑略記」(①大日1-7) |

| 2月14日 | 藤原秀郷、平貞盛が平将門を滅ぼす。 | 「将門純友東西軍記」(①大日1-7) | |

| 経基王は駿河国清見ヶ関に至った日に、これを聞き帰路。 | ②家譜P4 | ||

| 940 | 天慶3年8月27日 | 藤原純友の追捕使として、小野好古を長官、経基王を次官とする。*6 | 「扶桑略記」(①大日1-7) |

| 8月 | 経基王が帰郷する。正四位下に叙せられ、太宰大弐に任ぜられる。 | ||

| 941 | 天慶4年6月20日 | 藤原純友、警固使橘遠保に討たれる。 | 「本朝世紀」(①大日1-7) |

| 9月6日 | 追捕使源経基、豊後国で海賊を破り、桑原生行を捕える。 | 「本朝世紀」(①大日1-7) | |

| 961 | 天徳5年11月4日(応和元年) | 経基王が逝去。*7 | |

| 968 | 安和元年 | 源頼信が誕生。満仲の三男。母は大納言藤原元方の女。*8 | 『国史大辞典』 |

| 969 | 安和2年3月25日 | 源満仲、橘敏延等謀反の由を密告し、同27日正五位下に叙せられる。*9 | 『日本紀略』 |

| 970 | 安和3年3月 | 源満仲が摂津守となる。 | ②家譜P6 *10 |

| 3月15日(天禄元年) | 源満仲多田庄に住する。 | ②家譜P7 | |

| 971 | 天禄2年 | 多田庄に一寺を建て鷹尾山法華三昧院(現在の多田院)と名付く。 | ②家譜P7 *11 |

| 986 | 寛和2年8月15日 | 源満仲が出家する。法名満慶。 | ②家譜P7、『尊卑分脈』 |

| 988 | 永延2年 | 源頼義が誕生。頼信の嫡男。母は修理命婦。 | 『国史大辞典』 |

| 997 | 長徳3年8月27日 | 源満仲が死去(86歳)。 | 「系図纂要」(①大日2-3)*12 |

| 1030 | 長元3年 | 源頼信に平忠常の追討を命じる。(これ以後、関東が清和源氏の本貫地となる。) | 「小右記」(『大日本古記録』) |

| 9月 | 源頼信上総介。平忠常追討の宣旨を賜わる。 | ②家譜P8 | |

| 10月21日 | 源頼信、軍勢を引率いて武蔵国河越で、忠常の弟陸奥守忠頼・中村五郎忠将と戦う。忠頼兄弟、利なくして退く。 | ②家譜P8 | |

| 1031 | 長元4年4月 | 源頼信、大軍を率いて下総国に至り、千葉城を攻む。忠常降参せり。頼信、忠常を伴い帰路する途中、美濃にて忠常は病死。 | |

| 1038 | 長暦2年7月14日 | 源義家が誕生。母は上野介平直方の嫡女。*13 | ②家譜P8 |

| 1048 | 永承3年9月1日 | 源頼信が死去。河内国通法寺に葬る。*14 | ②家譜P8 |

| (日不詳) | 源義家が元服。石清水八幡宮にて。 | ||

| 1051 | 永承6年 | 源頼義、陸奥国の押領使安部頼良を追討のため、陸奥守に任じられ、鎮守におもむく。安部頼時は、源頼義にしたがう。*15 | |

| 6月25日 | 源頼義、相模国鎌倉郡由比郷に石清水八幡宮を勧請。幡を亀谷の山上に納める。 | ||

| 7月 | 源頼義、奥州に至り、安部頼良降参を乞いて、名を頼時と改む。 | ②家譜P11 | |

| 1054 | 天喜2年8月 | 安部頼時の子、厨川(くりやがわ)治郎貞任が叛逆を企て衣河の柵にたて籠る。源頼義を襲う。 | ②家譜P11 |

| 9月 | 源頼義、大軍を率いて貞任を攻うつ。然るに頼義の国任終わり、再任の宣旨を蒙りて奥州にあり。 | ||

| 1062 | 康平5年11月29日 | 源頼義、義家が安部貞任一族を滅ぼす。 | ②家譜P11 |

| 1063 | 康平6年2月 | 源頼義、帰路の途中相州で八幡宮の社を由比郷に建てる。 | ②家譜P11 |

| 8月25日 | 源頼義、伊予守に任ぜられ、正四位下に叙せられる。 | ||

| (日不詳) | 源義家、出羽守に任ぜられ、従五位下に叙せられる。 | ②家譜P13 | |

| 1065 | 治暦元年9月1日 | 源頼義が出家し、法名を信海と号す。世の人、入道将軍と称す。*16 | ②家譜P12 |

| 1079 | 承暦3年8月8日 | 源義家が勅を蒙り美濃国、八島佐渡守源重宗、多田伊豆守源国房と青野が原で合戦。重宗国房を滅ぼす。 | ②家譜P13 |

| 1081 | 永保元年6月 | 源義家が陸奥守に任ぜられ、鎮守府将軍に補せられて、奥州に下向する。途中、鎌倉で八幡宮を修復。 | ②家譜P13 |

| 8月 | 源義家が奥州に居住。 | ||

| 清原武衡、家衡、清衡兄弟が確執し、義家が是を和睦させるが、家衡は従わず、出羽国沼の柵に楯籠る。 | ②家譜P14 | ||

| 1082 | 永保2年11月3日 | 源頼義が死去。*17 | ②家譜P12 |

| 1083 | 永保3年7月 | 源義国誕生。*18 | ②家譜P17 |

| 1086 | 応徳3年 春 | 源義家、国任終わるが、再任の宣旨を受けて奥州に在留。 | ②家譜P15 |

| 家衡、武衡と合戦。 | |||

| 1091 | 寛治5年11月 | 源義家、武衡、家衡一族を滅ぼす。 | ②家譜P15 |

| 1092 | 寛治6年正月 | 源義国が元服。陸奥四郎と号す。 | ②家譜P17 |

| 1095 | 嘉保2年 秋 | 源義家、月華門に候して鳴絃の法を行わる。則ち内昇殿を聴され正四位上に叙せられる。 | ②家譜P17 |

| 1099 | 庚和元年 | 源義国、院の北面に候して従六位に叙せられ、兵庫允に任ぜられる。 | ②家譜P17 |

| 1103 | 庚和5年8月 | 源義国が帯刀長に補せられる。 | ②家譜P17 |

| 1105 | 長治2年7月4日 | 源義家、病によりて出家。法名信了。 | ②家譜P14 |

| 8月18日 | 源義家死去。河内国通法寺に葬られる。*19 | ②家譜P14 | |

| 1124 | 天治元年9月 | 源義国、加賀介に任ぜられ、従五位下に叙せられる。 | ②家譜P17 |

| 1135 | 保延元年 | 新田義重誕生。母は上野介敦基女。 | 『国史大辞典』 |

| 1150 | 久安6年8月 | 源義国、勅勘をこうむり、下野国足利荘に。 | ②家譜P18、*20 『国史大辞典』 |

| 1154 | 久寿元年 | 源義国、仏門に入り、荒加賀入道と称す。 | 『国史大辞典』 |

| 1155 | 久寿2年6月26日 | 源(足利)義国卒去。 | ②家譜P18、*21 『国史大辞典』 |

| 1157 | 保元2年3月8日 | 新田義重(義国の嫡男)、上野国新田郡を開発し、左衛門督藤原忠雅に寄進し、新田荘を立荘、同荘の下司となる。*22 | 『山名氏の系譜と事暦』、③守護辞典下巻 |

| 新田義重の長男太郎三郎義範、上野国多胡郡山名郷を伝領する。新田山名氏。*23 | ③守護辞典下巻 | ||

| 新田義重の三男太郎義兼、新田一族の家督と新田荘内の大部分を受領。 | |||

| 新田義重の二男太郎義俊、多胡郡里見郷を受領、新田里見氏。 |

- *1、『山名家譜』には生年の記載はないが、天安2年に9歳であるから逆算すると嘉祥3年となり、『尊卑分脈』と一致している。

- *2、『山名家譜』では、貞観16年誕生と成っているが、生没年について諸説がある。『尊卑分脈』では生年の記載はないが延喜16年(916)5月7日に64歳で薨じたとあるから逆算すると、仁寿2年(852)の生まれとなる。すると父の清和天皇が2歳の時の誕生となる。

- 『系図簒要』では貞観15年(873)3月23日誕生となっており、延喜16年(916)5月7日44歳で薨じたとある。奥富敬之『清和源氏の全家系 天皇家と多田源氏』参照。

- *3、『尊卑分脈』では天徳5年(961)11月4日45歳で卒となっており逆算すると、延喜16年(916)誕生となる。これは父貞純親王の死去の年でもある。『系図簒要』では寛平9年(897)2月12日生まれとなる。

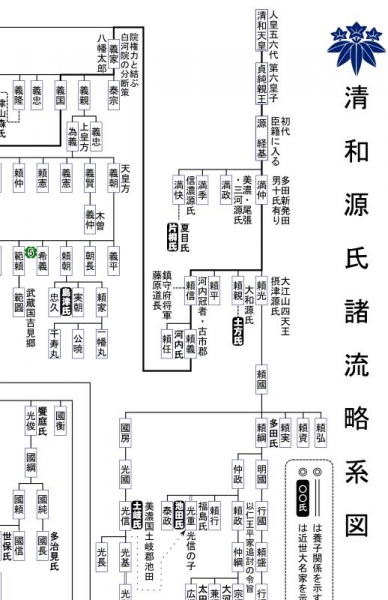

- *4、経基王は、清和天皇の第6皇子である貞純親王の子であり、清和天皇の孫にあたるから、『六孫王』と称したと伝えられている。『六孫王』の経基王は、のちに源姓を与えられて臣籍に降下し、いわゆる清和源氏の初代となったと、一般的に強く信じられている。しかし、経基王(六孫王)は、清和源氏ではなく陽成源氏だとする説がある。

『史学雑誌』第11編第2号『六孫王ハ清和源氏ニ非ザルノ考』と題した論文で星野恒氏は『源頼信告文』を論拠として展開している。

『源頼信告文』(『石清水文書』)の関係する箇所を抜粋すると、

すなわち、清和天皇―陽成天皇―元平天皇―経基王―満仲―頼信という系図になり、頼信は陽成天皇の4世の孫ということになる。しかし、経基王が清和源氏の始祖であることに変わりはない。

清和源氏についての研究者の奥富敬之氏は『清和源氏の全家系 天皇家と多田源氏』の中で、星野論文を紹介し、なぜ陽成天皇が貞純親王へ変えられたのかを、陽成天皇が暴逆な悪君として有名であるので、いわゆる清和源氏の人々が姓氏を偽証したと述べている。

『源頼信告文』(『石清水文書』)の関係する箇所を抜粋すると、

敬しんで先祖の本系を煖め奉れば大菩薩の聖体は忝けなくも其が二十二世の氏祖也。となっている。

先人は新発(満仲)、その先きは経基、その先は元平親王、その先は陽成天皇、その先は清和天皇、その先は(中略)いわゆる曽祖陽成天皇は権現の18代の孫なり。頼信は、かの天皇の4世の孫なり。

すなわち、清和天皇―陽成天皇―元平天皇―経基王―満仲―頼信という系図になり、頼信は陽成天皇の4世の孫ということになる。しかし、経基王が清和源氏の始祖であることに変わりはない。

清和源氏についての研究者の奥富敬之氏は『清和源氏の全家系 天皇家と多田源氏』の中で、星野論文を紹介し、なぜ陽成天皇が貞純親王へ変えられたのかを、陽成天皇が暴逆な悪君として有名であるので、いわゆる清和源氏の人々が姓氏を偽証したと述べている。

- *5、生年不明、貞純親王の子、六孫王と呼ばれる。『尊卑分脈』では天徳5年(961)に64歳で死去となっている。

- *6、『山名家譜』P4では天慶3年6月に藤原純友の追討軍が編成され、源経基が副将軍として筑紫へ下され、不日に純友を謀伐して同8月に帰京、正四位に叙し、大宰大弐に任ぜらる。と記されている。

- *7、『尊卑分脈』では天徳5年11月4日卒45歳となっている。『山名家譜』P5では天徳2年(958)11月24日となっている。

- *8、『山名家譜』P8では天延2年(974)9月5日誕生となっている。

- *9、『山名家譜』P7に元禄元年(970)3月源満仲が摂津守になる。また同年3月15日、多田庄に住し、翌年2年多田庄に一寺を楯、鷹尾山法華三昧院(現在の多田院)と名く。と記されている。

- *10、改元は3月25日だから、3月15日はまだ安和。

- *11、『山名家譜』では天禄元年となっているが、改元は3月25日。

- *12、8月27日卒とあり。「系図纂要」

- *13、1039(長暦3)生まれ。『国史大辞典』

- *14、『国史大辞典』に永承3年81歳没となっている。

- *15、1053年鎮守府将軍に。『国史大辞典』

- *16、承保2年(1075)剃髪して伊予入道と称する。『国史大辞典』

- *17、『尊卑分脈』では永保2年10月12日卒88歳。『国史大辞典』に承保2(1075)10月12日没88歳とある。。

- *18、『国史大辞典』では生年?

- *19、1106嘉承元年68歳。(尊)『国史大辞典』

- *20、『山名家譜』参陣の路次において、右大将実能公に参り逢て義国あやまりて下馬におよばず、実能公其狼藉をとがめる随身の侍等はせよりて義国を馬より控落すによりて義国の良等家人大に此事を憤りて実能公の本所に馳向て火を放ちて焼払う。これによりて義国勅勘をこうむりて下野国に下向ありて、足利の庄に蟄居あり。

『尊卑分脈』の義国の項でも、或記に云わくとして、同じ内容の一文を載せている。

義国が下野国足利に移り住んだのは、妻(佐野基綱の女)の実家の一族藤女姓足利の所領があったからである。『室町幕府守護職家辞典』下巻P386

- *21、『山名家譜』P18義国に四男有り。長男 大炊助義重 次男 陸奥守義康(足利氏諸流の太祖)三男 左衛門尉国康 四男 蔵人判官季邦。

- *22、『山名家譜』P19では『保元1年7月13日に新院御叛ありて当今と御合戦におよぶとき義重兄弟とともに当今の御味方となりて、同12日大いに戦功あり、同13日に除目おこなわれて義重を新田荘の下司職に補せられる。』とある。『山名家譜』P19

- *23、義重に7男1女あり。長男 義範(山名) 次男 義俊(里見) 3男 義兼(新田)4男 徳川義季 5男額田五郎義経6男 新田冠者義光 7男 新田小四郎義佐 1女 一 源太の妻(師太郎に嫁す)。新田義重の子の長幼の序は定かではなく、里見義俊を長男、山名義範を三男とする系図もある。(事典下)

1180年~1300年 平氏追討から、鎌倉時代後期まで

| 西暦 | 和暦 | 出来事 | 参考文献 |

|---|---|---|---|

| 1180 | 治承4年4月9日 | 以仁王、平氏追討の令旨を下す。 | 『吾妻鏡』巻1 |

| (月日不詳) | 以仁王の綸旨。義重の許に到来し自ら平家を亡して功を立てんと計立て寺尾の城に楯籠る。 | ②家譜P20 *24 | |

| 9月30日 | 頼朝、新田義重に書を遣はすといえども返報するあたわず。新田義重、上野国寺尾城に引き籠り、軍勢を集める。 | 『吾妻鏡』巻1 | |

| 12月12日 | 頼朝、新造亭に移徒す。山名冠者義範等供奉す。 | 『吾妻鏡』巻1、②『家譜』P21 | |

| 12月22日 | 新田義重、頼朝の召に依りて参上す。 | 『吾妻鏡』巻1 | |

| 里見義成、京都より頼朝の陣に参上す。 | 『吾妻鏡』巻1 | ||

| (一説に)新田義重、頼朝の気色をこうむる。 | ②家譜P22 | ||

| 1181 | 養和元年7月14日 | 新田義重の息女の件(一度、他家へ嫁いでいた件)で、義重と頼朝が不和となる。 | ②家譜P21 |

| 1182 | 養和2年4月5日 | 頼朝、腰越辺江島に出でしめ給ふ。足利冠者、北條殿、新田冠者ら御共に候。 | 『吾妻鏡』巻2 |

| 7月14日 | 新田冠者義重、息女の件で頼朝の勘気をこうむる。 | 『吾妻鏡』巻2 | |

| 1184 | 寿永3年1月21日 | 木曽義仲敗死 | 『吾妻鏡』巻3 |

| 2月5日 | 山名義範、一谷合戦に義経勢として参加し、摂津国に到る。 | 『吾妻鏡』巻3、②『家譜』P26 | |

| 2月7日 | 一ノ谷の合戦。 | ||

| 1185 | 文治元年3月24日 | 壇ノ浦の合戦。山名義範所々の戦場において軍功あり。 | ②家譜P26 |

| 8月16日 | 渡辺神崎において勢揃いありて讃岐国八島に押寄て合戦。 | ②家譜P26 | |

| 小除目において、山名義範、伊豆守に任ぜられる。源義経(伊予守)、大内惟義(相模守)、足利義兼(上総守)、加賀美遠光(信濃守)、安田義資(越後守)に任ぜられる。 | ③守護辞典下巻 | ||

| 10月24日 | 勝長寿院供養。新田義兼、山名義範・重国ら頼朝の供奉人。 | 『吾妻鏡』巻5、②『家譜』P27 | |

| 1186 | 文治2年3月 | 新田義重、上野、越後両国の守護となる。 | ②家譜P22 |

| 1188 | 文治4年1月20日 | 頼朝、伊豆箱根三島社等参詣。新田義兼、里見義成、世良田義季ら供奉人。 | 『吾妻鏡』巻8 |

| 3月15日 | 頼朝、鶴岡宮大般若経供養に臨席。里見義成、伊豆守(山名義範)、新田蔵人(新田義兼)ら供奉人。 | 『吾妻鏡』巻8 | |

| 7月10日 | 頼家、着甲始。武州(義信)御馬を頼朝に献ず。里見義成これを引く。 | 『吾妻鏡』巻8 | |

| 1189 | 文治5年4月18日 | 北条時連元服。新田義兼等出席。 | 『吾妻鏡』巻9 |

| 6月6日 | 鶴岡宮塔供養に御白河院は馬等を賜ふ。使者、錦・扇を新田義兼、里見義成らに授く。 | 『吾妻鏡』巻9 | |

| 6月9日 | 鶴岡宮塔供養に頼朝臨席。供奉人に世良田義季(徳河三郎義秀)、新田義兼、里見義成等。 | 『吾妻鏡』巻9 | |

| 7月19日 | 頼朝、奥州藤原氏討伐に進発。御共の軍勢に山名義範、新田義兼等 | 『吾妻鏡』巻9、②『家譜』P27 | |

| 1190 | 文治6年1月3日 | 頼朝御行始、比企能員宅に入御。御共に新田義兼等。 | 『吾妻鏡』巻9 |

| 建久元年11月7日 | 頼朝入洛。供奉人に山名重国、新田義兼、世良田義季、山名義範、里見義成等。 | 『吾妻鏡』巻10 | |

| 11月11日 | 頼朝、石清水に参詣。供奉人に山名義範等。 | 『吾妻鏡』巻10、②『家譜』P27 | |

| 1191 | 建久2年1月11日 | 頼朝、鶴岡若宮に参詣。供奉人に山名義範等。 | 『吾妻鏡』巻11 |

| 2月4日 | 頼朝、二所参詣。供奉人に新田義兼、山名義範・重国等 | 『吾妻鏡』巻11 | |

| 3月3日 | 鶴岡宮臨時祭。頼朝参詣。供奉人に山名義範等。 | 『吾妻鏡』巻11 | |

| 4月4日 | 頼朝、二所参詣の時、山名義範供奉たり。 | ②家譜P28 | |

| 4月30日 | 山名義範、山門所司とともに山門衆徒の訴状を頼朝に伝える。 | 『吾妻鏡』巻11 | |

| 7月28日 | 寝殿対屋など完成、移徒。供奉人に山名義範、里見義成等 | 『吾妻鏡』巻11 | |

| 1192 | 建久3年7月27日 | 頼朝、勅使を招く。その座に山名義範も同席。 | 『吾妻鏡』巻12 |

| 8月 | 頼朝、征夷大将軍に任じられ鎌倉幕府を開く。 | ||

| 1192 | 建久3年10月19日 | 北条政子、新誕若宮(実朝)とともに幕府に入る。供奉人に里見義成、新田義兼等。 | 『吾妻鏡』巻12 |

| 11月25日 | 頼朝、永福寺供養に参ず。供奉人に山名義範、新田義兼等。 | 『吾妻鏡』巻12、②『家譜』P28 | |

| 12月5日 | 頼朝、浜の御所に諸将を集め新誕の若宮(実朝)を守護するよう命ず。その中に山名義範。 | 『吾妻鏡』巻12、②『家譜』P28 | |

| 1193 | 建久4年3月21日 | 頼朝、下野国那須野、信濃国三原等の狩倉へ進発。弓馬に達せしめまた、隔心無きの者22人を撰ばる。その中に里見義成。 | 『吾妻鏡』巻13 |

| 4月28日 | 頼朝、義重の新田館に遊覧する。 | 『吾妻鏡』巻13 | |

| 5月8日 | 頼朝、富士野狩を覧るため、駿河に向う。御共に、山名義範、里見義成等。 | 『吾妻鏡』巻13 | |

| 5月15日 | 斎日によって狩なし。終日酒宴。頼朝、里見義成を遊君別当に任ず。 | 『吾妻鏡』巻13 | |

| 5月29日 | 頼朝、曽我五郎を召して夜討宿意を尋ねる。その場に、山名義範、里見義成も臨む。 | 『吾妻鏡』巻13 | |

| 9月11日 | 将軍家、箭夜餅。その席に、山名義範も臨む。 | 『吾妻鏡』巻13 | |

| 1194 | 建久5年1月1日 | 将軍家の飯の席に里見義成は剣をもつ。 | 『吾妻鏡』巻13 |

| |

(この頃より『吾妻鏡』は鎌倉幕府の史料としての傾向を強め、編集方法が変化している。) | ||

| 2月2日 | 北条泰時、幕府にて元服の儀あり。山名義範、里見義成も同席。 | 『吾妻鏡』巻14 | |

| 4月4日 | 鶴岡臨時祭り。里見義成、奉幣使をつとむ。 | 『吾妻鏡』巻14 | |

| 8月8日 | 頼朝、相模日向山に参詣。供奉人に里見義成、山名義範等 | 『吾妻鏡』巻14 | |

| 閏8月1日 | 頼朝、三浦に赴く。小笠懸あり。里見義成等つとむ。 | 『吾妻鏡』巻14 | |

| 閏8月8日 | 北条政子、志水冠者追福供養。新田義兼も参加。 | 『吾妻鏡』巻14 | |

| 11月13日 | 足利義兼、鶴岡にて両界曼陀羅供養。山名義範等参加。 | 『吾妻鏡』巻14 | |

| 1195 | 建久6年3月10日 | 頼朝、東大寺落慶供養に赴く。供奉人に新田義兼、山名義範・同重国、里見小太(義基か)、世良田義季等。 | 『吾妻鏡』巻15 *25 |

| 3月12日 | 東大寺供養。供奉人に、山名義範、里見義成等。 | 『吾妻鏡』巻15 | |

| 4月15日 | 頼朝、石清水に参詣。供奉人に里見義成等。 | 『吾妻鏡』巻15 | |

| 5月20日 | 頼朝、天王寺参詣。随兵に新田義兼、山名義範、里見義成等。 | 『吾妻鏡』巻15 *26 | |

| 6月3日 | 将軍若宮(頼家)参内。供奉人に山名義範等。 | 『吾妻鏡』巻15 | |

| 8月15日 | 鶴岡放生会。頼朝、参宮。供奉人に山名義範等。 | 『吾妻鏡』巻15 | |

| 8月16日 | 頼朝、鶴岡参詣。里見義成等流鏑馬をつとむ。 | 『吾妻鏡』巻15 | |

| 10月7日 | 鶴岡臨時祭に頼朝参詣。供奉人に、山名義範等。 | 『吾妻鏡』巻15 | |

| 1198 | 建久9年 | 重村(重国の3男)誕生。小名を小次郎。 | ②家譜P32 |

| 1199 | 建久10年1月13日 | 源頼朝が死去。 | 『明日記』 |

| 1202 | 建久2年正月14日 | 新田義重が死去(68歳)。 | 『国史大辞典』、『尊卑分脈』 |

| 1213 | 建保元年 | 和田左衛門尉、平義盛父子一族等叛逆を企るの時に、山名重村御所方にありて、鎌倉中に於いて戦功を顕わさる。 | ②家譜P32 |

| 1219 | 承久元年2月 | 山名義範卒去。 | ②家譜P29 |

| 1221 | 承久3年5月15日 | 後鳥羽上皇、北条義時追討の院宣を発する。 | 「承久記」(①大日1-7) |

| 6月13日 | 宇治、勢多両所において合戦。山名重村は北条武蔵守泰時の陣にありて、勢多において、敵2人を討ちて、其首を得らる。 | ②家譜P33 | |

| 1250 | 建長2年3月 | 閑院殿修造、将軍頼嗣公より諸国の地頭、御家人に造営を仰付らる。山名重村、築地18本の内1本を修造。 | ②家譜P33 |

| 1274 | 文永11年11月 | 文永の役 | |

| 1281 | 弘安4年7月 | 弘安の役 | |

| 1285 | 弘安8年11月17日 | 城入道一族叛逆。合戦。山名義長(重村の長男)御所方にて戦功あり。 | ②家譜P34 |

| 1300 | 正安2年3月3日 | 信濃国御家人市河盛房の所領同中野西条の田地について幕府が御書を発した時、山名盛康(この人物は不明)、その使者となる。 | ③守護辞典下巻P38 |

- *24、山名家譜では治承3年に頼朝に平氏追討の院宣が下り、それより以前新田義重に高倉の官の綸旨が下るとなっている。その他に治承3年に起こった事として、9月…頼朝が書を以て義重を催促せらるといえども義重返書に及ばず。12月22日…義重、鎌倉に赴き頼朝に謁見、があげられるが、これらの2つの記事は吾妻鏡の治承4年の記事と一致しており、山名家譜の治承3年の記述は治承4年の誤りと考えられる。

- *25、『山名家譜』では3月9日となっている。

- *26、『山名家譜』では4月20日となっている。

1301年~1349年 鎌倉幕府倒幕、建武中興、南北朝のはじめ

| 西暦 | 和暦 | 出来事 | 参考文献 |

|---|---|---|---|

| 1301 | 正安3年8月25日 | 山名新治郎行直、同中務丞俊行、同三郎五郎為俊等、将軍家の仰に背き叛逆を起すによりて誅戮せらる。是によりて其一跡を以て山名義俊に宛行わる。(この項は『山名家譜』にはあって『吾妻鏡』には記載がない。) | ②家譜P35 |

| (月日不詳) | 山名政氏(義俊の長男)、上杉三郎藤原重房の女を娶る。 | ②家譜P36 | |

| 1302 | 乾元元年9月 | 北條相模守貞時、最勝園寺供養するによりて将軍久明親王出御あり。此時山名義俊帯刀の列にありて供奉たり。 | ②家譜P35 |

| 1303 | 嘉元元年月日不詳 | 山名時氏(政氏の嫡男)誕生。少名を小太郎と言う。母は上杉重房の女なり。 | ②家譜P39 |

| 1324 | 正中元年 | 正中の変(後醍醐天皇の討幕計画発覚) | |

| 1326 | 嘉暦2年 | 山名政氏、剃髪。法名を道高。 | ②家譜P36 |

| 1331 | 元弘元年3月 | 後醍醐天皇、北條相模守高時を征伐の企て。山名時氏は鎌倉にありて、将軍守邦親王を守護する。 | ②家譜P40 |

| 9月 | 幕府は光厳天皇を擁立。 | ||

| (室町時代初期の基本文献である『太平記』には読み物としての面白さもある。) | |||

| 1333 | 正慶2年3月27日 | 北條高時が下知として、足利治郎大輔高氏、名越尾張守高家を大将として京都に赴かしむ。 山名時氏(当時34歳)、高氏とともに京都に赴く(しかし、足利に敵対する山名一族もいた)。山名氏の拠点が関東から西国に移るきっかけ。 |

|

| 4月16日 | 山名時氏、京都に着陣。 | ②家譜P40 | |

| 4月17日 | 海老名六郎季行を密に伯耆国船の上に遣はし、北條一族を追討の綸旨を乞受けらる。 | ||

| 1334 | 5月 | 鎌倉幕府滅亡.建武中興政治はじまる。 | |

| 1335 | 建武2年7月 | 北條相模治郎時行(高時2男)、其叙父北條刑部少輔時興と共に旗をあぐ。天皇足利尊氏に勅ありて、是を征伐。 | |

| 8月2日 | 足利尊氏、京都を進発して三河国で北條時行と戦う。 時行敗れて引退く(中先代の乱)。尊氏鎌倉に入り、山名時氏も尊氏に属して戦功あり。 |

②家譜P42 | |

| これ以後、約35年間時氏公の活躍の時代である。鎌倉に入る日、山名時氏小荷駄を纏たり。 | |||

| 11月11日 | 竹下において山名時氏大いに戦功あり。 | ②家譜P43 | |

| 12月 | 足利尊氏、同舎弟左馬頭直義と新田左兵衛督義貞と相模国箱根竹の下で合戦。山名政氏、義貞の弟脇屋治部大輔義助を打ち破り、軍功をあらわす。 | ②家譜P37 | |

| 政氏、旗幕を新田家と頒たん為に中黒と引両を合て三引両を家紋とする。(『太平記』に記載なし。) | ②家譜P37 | ||

| 1336 | 延元元年正月 | 足利尊氏、大軍を率いて京都へ向う(西上軍)。新田左兵衛義貞と大渡にして合戦。細川律師禅定、赤松筑前守範資、山名時氏等、脇屋右衛門義助の軍を破り、山崎に攻入る。新田義貞都を引退き、天皇を供奉し比叡山に登る。(『太平記』に記載なし。) | ②家譜P43 |

| 1月11日 | 山名時氏ら諸将、足利尊氏を守護して入洛。 | ②家譜P43 | |

| 1月16日 | 足利尊氏と新田義貞、洛中にて戦う。 | ②家譜P43 | |

| 尊氏破れ、丹波路を差して退き、山名時氏と梅津の里で逢う。尊氏自害せんと言うを、時氏これをとどめる。細川禅定、義貞の軍を破り、この由を聞いて尊氏京都へ帰る。 | ②家譜P44~45 | ||

| 1月27日 | 新田義貞、北畠顕家、楠木正成、名和長年等、数万の軍勢で京都を攻む。尊氏京都を落ちて、29日に丹波国篠村に至り、内藤入道道勝の館に入る。 | ②家譜P45 | |

| 山名時氏は3500余騎の将として28日に仁和寺嵯峨野の辺に向わる、のゆえに京中の合戦にあわず、尊氏の敗軍を聞き、跡を慕い追いつかる。 | ②家譜P45 | ||

| 2月2日 | 尊氏、内藤が館を発し、摂州に赴く。直義、山名時氏と相議して薬師丸を京都に遣わして、持明院殿の院宣を乞わしめる。 | ②家譜P45 | |

| 2月6日 | 尊氏、芥川に至り、新田義貞、北畠顕家、楠木正成の3万騎が追い討つ。高師直を左将軍、山名時氏を右将軍として、豊嶋河原に於て戦う。尊氏敗軍、九州をさして落ち行かる。 | ②家譜P46 | |

| 2月8日 | 尊氏、兵庫を発し、宗像が館に入り、太宰少弐貞経入道妙恵に味方に参るべき由を仰せらる。妙恵嫡子筑後守頼尚に軍勢を差添て宗像が館に来らしむ。 | ②家譜P46 | |

| 1336 | 延元元年3月2日 | 尊氏、宗像が館を発し、菊池と戦う。直義を大将とし、山名時氏等500騎にて、筑前国多々良兵で菊池を破る。 | ②家譜P47 |

| 尊氏、山名時氏并に畠山国清に八代城を攻め落さしむ。 | ②家譜P48 | ||

| 4月3日 | 尊氏、上洛の評議あり。 | ②家譜P48 | |

| 4月26日 | 尊氏、太宰府を進発。山名時氏、同師氏(師義のはじめの名)等したがう。 | ②家譜P48 | |

| 4月28日 | 尊氏の兵船7300余艘、纜を解て中国地方に押し渡る。 | ②家譜P49 | |

| 5月1日 | 尊氏、芸州厳嶋に参籠あり。 | ②家譜P49 | |

| 5月5日 | 尊氏、備後国鞆の浦を出船。 | ②家譜P49 | |

| 5月25日 | 尊氏、摂州兵庫に着陣。 | ②家譜P49 | |

| (日不詳) | 足利直義、楠木正成と戦い敗れる。尊氏、山名等に直義を救わせらる。仁木頼章、山名時氏、衆を励まし、楠木正成を破る。正成自害す。 | ②家譜P49 | |

| 新田義貞、湊川に来り、尊氏兄弟と戦う。義貞敗軍し、京都に帰り天皇を供奉し比叡山に登る。 | ②家譜P50 | ||

| 尊氏兄弟上洛。東寺に陣し、持明院殿の御幸をなし、拝趨の礼をおこなわる。 | ②家譜P50 | ||

| 延元元年6月2日 | 山名時氏、尊氏の下知として比叡山に赴き、西坂に陣す。 | ②家譜P50 | |

| 6月20日 | 新田義貞、山門の寄手を討破り、山名時氏京都へ引き退る。 | ②家譜P50 | |

| 1337 | 建武4年 | 山名時氏、伯耆国の守護職となる。 | |

| 延元2年7月以前 | 三宝院文書 第2回採訪一 | ||

| 1340 | 暦応4年3月 | 高師直、塩冶判官出雲国守護佐々木高貞が叛逆ある旨を尊氏に訴う。(塩冶征伐については諸文献に多くの不突合がある。) | ②家譜P50 |

| 尊氏、山名時氏、桃井直常等に塩冶を追討せしむ。 | |||

| 3月24日 | 塩冶高貞、密かに京都を逃れ、出雲国に赴く。 *27 | ②家譜P51、『太平記』巻21 | |

| 1340 | 暦応4年 | 山名時氏の嫡男右衛門佐師義、賀古川にて、塩冶六郎貞泰を討ちとる。 | ②家譜P51、『太平記』巻21 |

| 小塩山にて塩冶五郎高泰討ち死にす。 | ②家譜P52 | ||

| 塩冶高貞の妻子、播州蔭山の宿で桃井直常に攻められて亡ぶ。 *28 | ②家譜P52 | ||

| 3月末日 | 塩冶高貞、出雲国に下着。山名時氏父子、宍道山にて高貞を討つ。高貞自害す。 *29 | ②家譜P52 | |

| 時氏、国中の仕置を成して京都に帰陣あり。 | |||

| 1341 | 興国2年3月末頃 暦応4年 |

山名時氏、出雲国の守護職となる。(守護職は南北朝によって異なる。つまり、幕府の承認の有無。) | 『二尊院文書』*30 |

| 10月以前 | 山名時氏、丹後国の守護職となる。 | 『西大寺文書』*31 | |

| 1343 | 興国4年12月2日 康永2年 |

山名時氏、丹波国の守護職となる。 | 『祇園執行日記』*32 |

| 山名時氏に三千余騎にて丹波高山寺を攻め、萩野彦六朝忠を降す。 | 『太平記』巻24 *33 | ||

| 1344 | 興国5年2月 康永3年 |

山名時氏、但州見開山城を攻め取る。 | 『後鑑』、『妙楽寺文書』 |

| 1345 | 興国6年8月29日 貞和元年 |

天龍寺供養によりて尊氏参詣。山名時氏、侍所別当たるによりて甲冑の士58騎を率いて警衛たり。*34 | ②家譜P53、『太平記』巻24 |

| 1347 | 正平2年8月以前 貞和3年 |

山名時氏が隠岐国守護職となる。 | 『北島文書』*35 |

| 8月9日 | 尊氏細川顕氏を大将として楠木正行の追討を命ず。 | 『太平記』巻25、『杤木文書』*36 | |

| 9月17日 | 細川顕氏の軍勢3000騎、藤井寺に着き、楠木正行と戦い、顕氏敗れて、天王寺に楯籠る。 | 『太平記』巻25 |

|

| 9月28日 | 山名時氏に南方征伐を命ず。 | 『後鑑』島津文書 | |

| 11月25日 | 山名時氏、細川顕氏を両大将として、6000全騎を住吉、天王寺へ差下さる。時氏は住吉に、顕氏は天王寺に陣す。 | 『太平記』巻25 | |

| 11月26日 | 楠木正行、山名勢を破り、時氏の弟兼義討死す。(時氏公は戦上手として知られたが、ここでは敗れている。) | 『太平記』巻25 | |

| 1348 | 正平3年正月5日 貞和4年 |

四條畷の戦いで楠木正行、正時が戦死。 | 『太平記』巻26 |

| 6月17日 | 山名時氏、若狭国の守護職となる。 | 『若狭国守護職次第』 |

- *27、『家譜』では、塩冶判官の京都出奔は暦応4年3月17日としているが、『太平記』巻21では、暦応4年3月27日の暁となっており、また『同書』の注では、『萩藩閥閲録』『鰐淵寺文書』『出雲大社諸社家所蔵古文書』『鶴岡社務記録』には暦応4年3月24日となっているとしている。ここでは、暦応4年3月24日とした。

『太平記』巻21では、塩冶高貞は播磨路より落ち行き、妻子は丹波路より落したとあり、また、山名時氏父子は播磨路をとって追い、桃井直常と太平出雲守は丹波路を追いかけたと記述している。

- *28、『家譜』では、塩冶高貞の妻子は桃井直常に攻められて亡ぶとなっているが、『太平記』巻21では、丹波路を負った桃井直常と太平出雲守は、波々伯部の宿でおくれ馳の勢を待ったために逗留し、子息左衛門佐(注に右衛門佐=師義の誤りとしている)、小林民部丞等が昼夜の境もなく追いかけて、播磨の陰山で、塩冶の妻子に追いついて自害に追いこんだとなっている。しかし、『太平記』巻21の記述は、その後、山陽道を追う山名父子が山崎宝寺で塩冶の郎党を討ち取り、山名時氏は、その後湊川で馬の足を休めたが、子息右衛門佐、小林等は、夜もおいかけ、賀久川にて塩冶六郎を討ち取りさらに小塩山で塩冶の郎党三人を討ち取るが、塩冶高貞は落ち延びて、山名父子らの追手は馬もつかれて追いつけなかったとある。

以上の『太平記』の記述は、以下の点で不可解である。桃井・太平が波々伯部の宿で逗留したという一文のすぐ後に、子息左衛門佐、小林民部丞等が夜昼の境もなく追いかけたとある。子息左衛門佐は注にあるように右衛門佐の誤りであれば、これは山名師義ということになる。子息左衛門佐が山名師義=右衛門佐と言うことになれば、桃井、太平の文のすぐ後に、子息左衛門佐の記述があり、子息という語句が受けられているのは不可解である。『太平記』の注に、参考本に『本文に云う、桃井太平波々伯部に逗留すと、而して此に子息右衛門佐と言うは、文義通ぜず』というとあるが、この見解は正当である。また播磨路を追った山名父子が丹波路を落ちた塩冶の妻子を亡ぼし、さらに、播磨路を落ちた塩冶高貞をも追い討つと言うことが実際には無理なのではないか。『太平記』巻21塩冶判官讒死の事の記述は、丹波路を落ち下った塩冶の妻子を追いかけて、自害に至らしめる記述の部分と山陽道を落ちゆく塩冶高貞を追う山名父子の記述の部分とが分かれて、それぞれ独立しており、山名父子がどちらにも登場するのは不可解である。

- *29、『家譜』では、塩冶高貞は3月29日に出雲国へ下着し、その後、滅ぼされるとなっており、『太平記』巻21では、高貞の出雲下着は3月晦日、4月1日に滅ぶと記されている。

- *30、『室町幕府守護制度の研究』(佐藤進一)では、暦応4年9月7日付時氏の請文では、出雲国淀新庄につき、去後四月八日御奉書を受けて、遵行を実施した旨が記されており、佐々木(塩冶)高貞の死後、いくばくもなく時氏が出雲国守護に補任されたと考えられる。

- *31、佐藤、前掲書によれば、暦応4年10月4日、西大寺領丹波国志楽庄地頭職の遵行を令した将軍家執事施行状案が山名時志に充てられている。

- *32、『祇園執行日記』康永2年12月2日の条に『丹波守護職事、萩野彦六企陰謀野之間、仁木殿上表、仍山名豆州(時氏)被補云々、仍為打手、近日可被下向く云々』とある。『武家時代の政治と文化』(水野恭一郎)より引用

- *33、『山名家譜』では貞和元年の出来事としているが、『祇園執行日記』から、康永2年12月中の出来事と考えられる。

- *34、『家譜』では58騎となっているが『太平記』では500余騎となっている。この記述から時氏は8月29日以前、侍所頭人であったことがわかる。

- *35、佐藤、前掲書所収『北島文書』に貞和3年8月28日古志次郎左衛門充、伊豆守奉書では時氏の守護の職務を遵行する文言がある。

- *36、『杤木文書』に南方凶徒対治事所差一遣陸奥守顕氏也云々 貞和3年8月9日直義御判とある。『家譜』では貞和4年8月となっているが貞和3年とした方が良いと思われる。他の諸資料との相違あり。