会誌「山名」第6号掲載

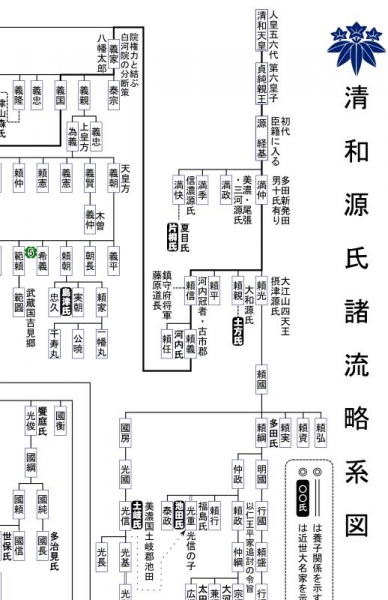

─ 清和源氏の形成から明徳の乱後まで ─

山名氏編年史の考証④

山名 年浩

| 山名氏関連年表内の目次 |

|---|

| 850年~1157年 清和天皇から源義国あたり |

| 1180年~1300年 平氏追討から、鎌倉時代後期まで |

| 1301年~1348年 鎌倉幕府倒幕、建武中興、南北朝のはじめ |

| 1349年~1358年 観応の擾乱から、足利尊氏逝去あたり |

| 1361年~1371年 北朝帰順から山名時氏逝去あたり |

| 1372年~1388年 山名師義から山名氏清・時義の時代 |

| 1389年~1391年 山名義時逝去から明徳の乱へ |

| 1392年~1399年 内野合戦後から応永の乱へ |

| 1400年~1408年 乱終結から、義満逝去まで |

| 1409年~1416年 足利義持、山名時煕・持豊の時代 |

| 山名氏編年史参考・関連文献 |

| *参考文献* ①大日 『大日本史料』、②家譜 『山名家譜』、③守護辞典 『室町幕府守護職家辞典』、 ④氏清年譜 『山名陸奥守氏清公略年譜』、⑤南北朝史 『南北朝編年史』 ⑥常熈年譜 「山名常熈関係略年譜」(『山名常熈と禅刹』収集) |

1400年~1408年 乱終結から、義満逝去まで

| 西暦 | 和暦 | 出来事 | 参考文献 |

|---|---|---|---|

| 1400 |

応永7年正月24日 | 因幡守護山名氏家、幕府の旨を奉じ、土屋次郎をして同国吉岡保湯河小日置上郷内の地を山城鞍馬寺雑掌に渡付せしむ。 *122 | 「華頂要略」(①大日7-4) |

| 6月1日 | 但馬守護山名時熈、同国興布土荘地頭職内の三十石を興布土中務丞に宛行う。 | 「山崎文書」(①大日7-4) | |

| 6月19日 | 幕府、因幡守護山名氏家をして山城鞍馬寺領因幡日置上郷渡残の地の押領人を退け、下地を寺家雑掌に渡付せしむ。 | 「青蓮院文書」(①大日7-4) | |

| 8月19日 | 幕府、因幡守護山名氏家をして、東福寺領同国古海郷に棟別銭を催促するを停めしむ。 | 「前田家所蔵文書」(①大日7-4) | |

| 11月28日 | 但馬守護山名時熈、同国大同寺の寺の寺規を定む。 *123 | 「大同寺文書」(①大日7-4) | |

| 1401 | 応永8年3月2日 | 山名時熈、備中守護となる。佐々木筑前入道・太田垣式部入道を派遣する。 | ⑥常熈年譜 |

| 7月16日 | 幕府、三重政信の請に依り、備中守護山名時熈をして、同国上村地頭職の押領人を退け、下地を政信に渡付せしむ。 | 「門主伝」十八(「華頂要略九」所収『大日本史料7-5) | |

| 8月3日 | 備後守護山名時熈、山内熈通をして同国地田荘を安堵せしむ。 | 「山内首藤文書」(①大日7-5) | |

| 11月9日 | 幕府、但馬守護山名時熈をして田公正恵に宛行いし同国朝倉荘地頭職を召返し、三宝院雑掌に渡付せしむ。 | 「三宝院文書」(①大日7-5) | |

| 是年 | 義満、山名氏清一族進福のために北野に経王堂を建つ。 | 「大報恩寺縁起」(①大日7-5) | |

| 1402 | 応永9年6月1日 | 石見守護山名氏利、同国周布兼宗をして、同国内の所領をせしむ。 | 「萩藩閥閲録」(①大日7-5) |

| 6月11日 | 石見守護山名氏利、同国益田兼世知行分所々公田の内河成の地の諸役を免除す。 | 「益田家什書」(①大日7-5) | |

| 1402 | 応永9年6月24日 | 山名時熈、因幡国津井郷・・・国衙領分を加え・・・を但円通寺に寄進する。 | 「円通寺文書」(⑥常熈年譜」) |

| 7月19日 | 幕府、備後守護山名時熈をして、高野山金剛峰寺領同国太田荘及び桑原方地頭職、尾道倉敷伊香ノ地を知行して、年貢千石を寺家に納付せしむ。 | 「高野山文書」(①大日7-5) | |

| 8月10日 | 石見守護山名氏利、吉田上野入道をして同国吉田郷を安堵せしむ。 | 「益田家什書」(①大日7-5) | |

| 8月 | 但馬守護山名時熈、安田孫三郎をして但馬国楽前荘地頭職西方内三分の一の地を直務せしめ、在京せしめる。 | 「垣谷文書」(①大日7-5) | |

| 1403 | 応永10年6月17日 | 幕府、伯耆守護山名氏之をして、同国久古御牧地頭職を同国大山寺西明院雑掌に渡付せしめ、六月二十日、氏之、佐々木信濃入道にこれを命ず。 | 「大山寺文書」(①大日7-6) |

| 9月8日 | 備後守護山名時熈、佐々木筑前入道をして、祇園社領同国小童保領家職を社家代官に渡付せしむ。 | 「八坂神社記」(①大日7-6) | |

| 1404 | 応永11年4月24日 | 伯山名澄幸、同国束積の内津間分を同国大山寺権現燈明料所として、同寺に寄進す。 | 「集古文書」(①大日7-6) |

| 4月26日 | これより先、幕府、山名時熈に安芸国を御料国として預ける。是日時、小早川・・・竹原・・・弘景に知行支証の提出を明治、六月中の参洛を促す。 | 「小早川文書」、⑥常熈年譜 | |

| 5月19日 | 山名持豊(少名を小次郎)生まれる。父時熈、母師義の女 | 「②家譜」P99 | |

| 6月12日 | 南溟昌運、但馬楞厳寺常楽院寺規を定める。 | 「楞厳寺文書」(⑥常熈年譜) | |

| 6月26日 | 幕府、安芸守護代山名満氏(氏清の子)をして同国地頭家人等の当知行新本所の支証を8月5日限提出すべきことを令せしむ。 | 「福原家文書」(①大日7-6) |

|

| 7月2日 | 但馬守護山名時熈、同国二方荘公文職を同国厳寺に寄進す。 |

「楞厳寺文書」(①大日7-6) | |

| 8月3日 | 安芸守護代山名満氏、吉川経見をして、其所領を安堵せしむ。小林、近日安芸へ入部。 | 「吉川家文書」(①大日7-6) | |

| 11月9日 | 幕府、吉川経見が安芸守護代山名満氏の手に属し、同国高屋にて国人と戦ったことを褒む。 *124 | ||

| 11月15日 | 石見守護山名氏利、益田兼世をして、本領を安堵せしむ。 | 「益田家什書」(①大日7-4) | |

| 1405 | 応永12年1月5日 | 石見守護山名氏利、同国益田越中入道をして、同国長野庄内黒谷地頭職を周防入道弾正の契約に任せ安堵する。 | 「益田家什書」(①大日7-7) |

| 10月4日 | 但馬守護山名時熈、同国興布土荘内の地を興布土徳石に宛行う。 | 「山崎文書」(①大日7-7) | |

| 12月11日 | 安芸守護代山名満氏、吉川経見をして、同国平田内宮荘福光名を安堵せしむ。 | 「吉川家文書」(①大日7-7) | |

| 1406 | 応永13年3月15日 | 安芸守護代山名満氏、吉川弾正少弼の死去により、其一族をして同経見を総領として之に同心せしめ、又弾正少弼の遺領同国大朝庄及び志地原を経見に宛行う。 | 「吉川家文書」(①大日7-7) |

| 3月23日 | 山名時熈、但馬円通寺内大智庵に敷地を安堵する。26日、時熈、円通大智庵に大有和尚塔頭要脚として、但馬国竹野郷地頭領家両職内田地弐町四段余、阿古谷山崎村山林等を寄進する。 | 「円通寺文書」(⑥常熈年譜」 | |

| 閏6月5日 | 山名時熈、安芸の軍事を平賀弘章、毛利光房に問う。 | 「毛利家文書」(①大日7-8) | |

| 6月6日 | 是より先、時熈後小松天皇に月菴和尚の追謚を求め、正統大祖禅師号を是日加賜われる。 | 「月菴行実」(⑥常熈年譜) | |

| 6月26日 | 幕府、安芸に軍勢を発向することを止め、守護代山名満氏を召還し、国事を山名熈重(時長の子)に仰付らる。 | 「毛利家文書」(①大日7-8) | |

| 7月20日 | 幕府、山名熈重を安芸守護代に任ずる。 | 「毛利家文書」(①大日7-8) | |

| 7月31日 | 山名熈重、安芸守護代として安芸国に赴く。 | 「毛利家文書」(①大日7-8) | |

| 1406 | 応永13年8月 | 是月、但馬大同寺茂林興樹、月菴行実・・・月菴録・・・を著す。是れより先、時熈、紙を出して興樹に月菴の法語を需める。 | 「大同寺月菴録」⑥常熈年譜 |

| 10月4日 | 但馬守護山名時熈、同国興長寺に園部道場の萬雑公事を免除す。17日、山名時熈、興長寺領の段銭を寄進し、同寺に但馬国竹野郷弥吉名内土貢六十貫文下地及び嶋屋敷之替一所を安堵する。 | 「興長寺文書」(①大日7-8 | |

| 11月8日 | 石見守護山名氏利、同国波多野永寿丸氏秀に、同国長野荘内美濃地村地頭職を安堵する。 | 「益田家什書」(①大日7-8) | |

| 是年 | 山名時熈・・・巨川・・・瑞岩竜・・・二四・・・を擁護する。 | 「前南禅瑞岩禅師行道記」(⑥常熈年譜) | |

| 1407 | 応永14年1月28日 | 山名時熈、石見周布次郎・・・兼宗・・・に石見守護代入沢八郎左衛門入道の安芸発向を伝え参陣を促す。 | (⑥常熈年譜) |

| 7月2日 | 幕府、備後守護山名時熈をして、祇園社領同国小童保に臨時課役を催促するを停めしむ。 | 「建内文書」(①大日7-8) | |

| 12月11日 | 石見守護山名氏利、益田兼家の所領を安堵する。山名氏利、益田兼家の知行所の段銭、公田八十二町九反半の所役を入澤土佐入道に沙汰せしむ。山名氏利、石見国長野庄内黒谷郷地頭職を波多野氏秀に安堵する。 | 「益田家什書」(①大日7-9) | |

| 1408 | 応永15年3月8日 | 是日より、28日迄、後小松天皇、義満の北山第に行幸。 | 「教言卿記」(『後鑑』)、『大日本史7-10』を見ること。 |

| 4月9日 | 山名時熈、三吉入道、阿須那某へ書状送付したこと、備後辺の荒説跡形無きこと等を、毛利備中守光房に伝える。 | 「毛利家文書」(①大日7-8) | |

| 4月10日 | 山名時熈、義満の伊勢参宮に供奉する。 | 「毛利家文書」(①大日7-8) | |

| 4月25日 | 山名時熈、金子某の心替に付、早々退治したことを賞するが、毛利備中守光房が出陣しなかったことにつき反省を求める。 | 「毛利家文書」(①大日7-8) | |

| 5月3日 | 山名時熈、去月19日の毛利備中守よりの書状で佐々井并ニ山城及び、熊谷在直が御方へ参ったことを知って喜び、平賀弘章より音信がないこと、武田信守の振舞いについて毛利備中守に尋ねる。 | 「毛利家文書」(①大日7-8) | |

| 5月6日 | 足利義満没する。(五十一歳)遺骸を等持院へ移す。 山名時熈、義満の中陰の間、等持院に祇候する。 |

「教言卿記」、『後鑑』、⑥常熈年譜 | |

| 6月24日 | 山名時熈、三吉入道が要害に楯籠り、他領を侵す故、急ぎ要害をはずし、所領を給人に返すより、毛利光房に重ねて申付けさせる。 | 「毛利家文書」(①大日7-8) | |

| 8月12日 | 山名時熈、毛利光房より弓十張を贈られたことを謝し、時熈、光房に太刀一振、籠手一具を贈る。 | 「毛利家文書」(①大日7-8) | |

| 9月28日 | 山名時熈、御所より拝領の馬(鴾毛)一疋を毛利光房に贈る。 | 「毛利家文書」(①大日7-8) | |

| 12月23日 | 幕府、伯耆守護山名氏之をして、同国国延保下地押領の被官人を退けさせる。 | 「三宝院文書」(⑥常熈年譜) | |

| 是冬 | 但馬大同寺茂林興樹寂する。 | 「月菴録」(⑥常熈年譜) |

- *122、因幡守護は、『大日本史料』の注では氏冬となってるが氏家が正しい。

- *123、「山名常熈関係略年譜」『山名常熈と禅刹』では、医王山大同寺とある。 前のページに

- *124、高屋での合戦について、「平賀系図」『大日本史料7―4』に、応永10年、山名満氏芸州守護として下向したが、国人は同心して従わず、高屋に軍勢を向けて合戦した。応永10年12月11日、平賀宗良が討死、要害を攻め、三年間、終に山名殿は帰洛した。平賀共益、同惟益、同惟元も、討死したことを記している。「平賀系図」では山名満氏を芸州守護としているが、これは守護代の誤りである。

1409年~1416年 足利義持、山名時煕・持豊の時代

| 西暦 | 和暦 | 出来事 | 参考文献 |

|---|---|---|---|

| 1409 | 応永16年1月16日 | 山名時熈、「月菴録」の刊行に資金を出す。 惟肖得厳、これに跋文を寄す。 |

「月菴録」(⑥常熈年譜) |

| 2月5日 | 但馬国楞厳寺領因幡国服部庄領家職十年の半済満期となり、南溟昌運、是日太初周廓に寺家一円知行を確認する。 | 「楞厳寺文書」(⑥常熈年譜) | |

| 9月5日 | 足利義持、山名調べに大和国宇田郡の替として、丹波国宮田荘を宛行う。 | 「近衛家文書」①大日7-12』 | |

| 9月29日 | 足利義持、但馬国楞厳寺領因幡国服部庄領家職を楞厳寺に安堵する。 | 「楞厳寺文書」(⑥常熈年譜」) | |

| 1410 | 応永17年3月23日 | 備後守護山名時熈、同国地田比庄内福田十名を山名通に充行う。 | 「山内首藤文書」(①大日7-13) |

| 6月9日 | 幕府、管領斯波義淳を罷、畠山満家を以て之に補す。 | ①大日7-13 | |

| 8月4日 | 石見守護山名氏利、同国長野庄内得屋郷地頭職を益田秀兼に安堵する。山名氏利、石見守護代入澤土佐入道泰明をして、後屋郷の当給人の替地を宛行うを令す。 | 「益田家什書」(①大日7-13) | |

| 8月11日 | 幕府、備後守護山名時熈をして、被官人の同国重永本新両荘地頭職を押妨するを停め、下地を摂津能淳代に渡付せしむ。 | 「美吉文書」(①大日7-13) | |

| 1410 | 応永17年10月9日 | 幕府、備後太田垣土佐入道をして、祇園社領同国小童保に豊受大神宮役夫工米を催促するを停めしむ。 | 「建内文書」(①大日7-13) |

| 11月13日 | 幕府、安芸守護代山名熈重をして、同国造果保地頭職の押領人を退け、下地を小早川宗平に渡付せしむ。 | 「小早川什書」(①大日7-13) | |

| 1411 | 応永18年3月22日 | 幕府、但馬守護山名時熈をして、南禅寺領同国小佐郷池寺荘公文以下名主等の違乱を停め、寺家の所務を全うせしむ。 | 「南禅寺文書」(①大日7-14) |

| 7月9日 | 但馬大明寺住持美濃大安寺開山常訴笑堂寂す。 | 「延宝傅燈録」(①大日7-14) | |

| 7月17日 | 幕府、備後太田垣通光をして、祇園社領同国小童保に皇太神宮役夫工米を催促するを停めしむ。 | 「建内文書」(①大日7-14) | |

| 8月17日 | 幕府、重ねて、安芸守護代山名熈重をして、同国造果保地頭職を小早川宗平代に渡付せしむ。 | 「小早川文書」(①大日7-14) | |

| 12月11日 | 石見守護山名氏利、入澤土佐入道をして、益田秀兼の庶子等の所役を難渋する者を懲戒せしむ。 | 「益田家什書」(①大日7-15) | |

| 12月16日 | 幕府、石見守護山名左京太夫に令して、同国周布郷、来原郷・白郷等の周布観心の当知行を安堵する。 | ①大日7-15』を調べること | |

| 1412 | 応永19年1月15日 | 足利義持のもとへ、山名時熈出仕する。 | 「山科家礼記」(⑥常熈年譜) |

| 1月22日 | 足利義持、山名時熈邸に渡御。 | ||

| 3月4日 | 足利義持、山名兵部大輔に渡御。 | ||

| 3月14日 | 後小松天皇論旨を下し、但馬国楞厳寺に同寺領因幡国服部庄領家職を安堵する。 | 「楞厳寺文書」(⑥常熈年譜) | |

| 4月10日 | 細川満元、管領となる。応永28年7月25日辞 | ⑥常熈年譜 | |

| 4月29日 | 幕府、因幡守護山名上総介高に令して、因幡服部庄領家職の競望を停止させ、厳寺雑掌に所務する。 | 「楞厳寺文書」(⑥常熈年譜) | |

| 5月20日 | 山科教興、山名時熈邸を訪れる。 | 「山科家礼記」(⑥常熈年譜) | |

| 7月2日 | 後小松天皇、前美濃済北山大安寺住持笑堂に円応大機禅師号を追諡する。 | 「古文書類纂美濃大安寺」(⑥常熈年譜) | |

| 7月18日 | 幕府、伯耆守護山名右馬頭入道をして醍後寺領伯耆国国延保の下寺を同寺に渡付せしむ。 | 「三宝院文章」(⑥常熈年譜) | |

| 8月5日 | 足利義持、山名駿河入道了順の西山地蔵院領摂津国広田位倍庄を同院に返付し、替地を了順に宛行う。同日山名時熈邸に連歌を興行する。 | 「地蔵院文書」(⑥常熈年譜) | |

| 9月4日 | 但馬楞厳寺開山南溟昌運寂す。 | 「楞厳寺文書」(①大日7-17) | |

| 9月11日 | 幕府、東寺修造料として、出雲国段銭及び尾張、越中、丹後、備前、備後五箇国棟別銭を同時に付す。 | 「東寺百合文書」(①大日7-17) | |

| 是日、幕府、備後守護山名時に棟別一疋の徴収を令する。 | |||

| 11月2日 | 幕府、安芸守護代山名熈重をして、毛利道心の毛利頼廣所領同国吉田荘内麻原郷地頭職を押領するを停め、下地を頼廣に渡付せしむ。 | 「毛利家文書」(①大日7-17) | |

| 11月22日 | 山名常勝教清(義理の孫)、入澤土佐入道に令して、石見周布観心に同国周布郷地の地を安堵し、渡付する。 | 「萩藩閥閲録」(⑥常熈年譜) | |

| 1413 | 応永20年1月22日 | 足利義持、山名時熈邸に渡御 | 「満済准后日記」(⑥常熈年譜) |

| 是月 | 山名小次郎(時熈の子)、足利義持の御前にて元服。十歳、義持の一字を賜り、持豊と名づく。 | ②家譜P99 | |

| 1月25日 | 足利義持、義嗣、青蓮院に詣でる。管領、山名八郎ら供奉する。 | 「教興卿記」(①大日7-17) | |

| 3月8日 | 石見守護代入澤康明、幕府の旨を承け、同国益田秀兼をして、同国得屋郷四分方を安堵せしむ。 | 「益田文書」(①大日7-18) | |

| 6月11日 | 源持熈(時熈次男)、従五位下となる。 | 「歴代土佐」(⑥常熈年譜) | |

| 6月27日 | 源持熈、刑部少輔となる。 | 「歴代土佐」(⑥常熈年譜) | |

| 8月15日 | 南禅寺第七八世嬾室漫稿の著者仲芳円伊寂す。六十歳。 | ⑥常熈年譜、「南禅住持籍」等(①大日7-18) | |

| 8月29日 | 足利義持、日野義資邸に渡御。管領、山名時熈等参る。 | 「教興卿記」(①大日7-18) | |

| 9月3日 | 足利義持、山名時熈邸に渡御。 | 「満済准后日記」(⑥常熈年譜) | |

| 10月20日 | 足利義持、山名時熈邸に渡御。 | 「満済准后日記」(⑥常熈年譜) | |

| 1413 | 応永20年11月13日 | 前東福寺住持、但馬宗鏡寺開山金峰明寂す。65歳 | 「延宝伝燈録」(①大日7-18) |

| 是年 | 後小松上皇、長講堂領その他の別納目録を幕府に渡す。 | 「京都御所東山御文庫目録」 | |

| 但馬守護山名時熈、同国朝来庄を領する。 | ⑥常熈年譜 | ||

| 1414 | 応永21年1月22日 | 足利義持、山名邸に渡御。 | 「満済准后日記」(『続群書類従』) |

| 3月12日 | 幕府、山名宮内少輔を侍所別当と為す。 | 「満済准后日記」(①大日7-19) | |

| 4月4日 | 土岐の左京大夫頓益没(六十四歳)。頓益の姉は山名中務大輔の母 | 「満済准后日記」「土岐系図」(①大日7-20) | |

| 4月14日 | 足利義満七回忌により、等持寺にて足利義持法華八講をおこなう。 | 「満済准后日記」(①大日7-20) | |

| 4月15日 | 等持寺御八講第三日、山名時熈、卯花枝、短冊、各銀を供える。 | 「八講部類」(『後鑑』) | |

| 4月22日 | 備後守護山名時熈、同国地田比荘内奈目良分を山内熈通に充行う。 | 「山名首藤文書」(①大日7-20) | |

| 5月6日 | 後小松上皇、足利義満七回忌追善の法華講を十二日まで仙洞御所にて修す。山名時熈、畠山満家、義満追悼の偈頌を呈す。 | 「満済准后日記」「眞愚稿」(①大日7-20) | |

| 6月27日 | 侍所頭人山名宮内少輔、東寺掃除散所法師の課役を免除す。 | 「東寺文書」(①大日7-20) | |

| 8月10日 | 足利義持、近江永源寺住持道秀松嶺に法を聴かんとして、同寺に赴く。山名時熈、松嶺和尚に偈頌を呈す。 | 「伊陽河津虎杖山林際寺円明證知禅師證羊集」・「満済准后日記」(①大日7-20) | |

| 12月27日 | 足利義持、南禅寺龍華院領但馬国太多庄寺領分等を守護不入之地として安堵する。 | 「満済准后日記」(①大日7-21) | |

| 1415 | 応永22年1月22日 | 足利義持、山名邸に渡御する。 | 「満済准后日記」(①大日7-21) |

| 6月13日 | 延暦寺衆徒、近江守護六角満高を訴え、日吉社神興を奉じて入洛せんとす。山名赤松両人河原を守る。 | 「満済准后日記」(①大日7-22) | |

| 10月14日 | 幕府、伊勢国司北島満雅を許す。 | 「満済准后日記」(①大日7-23) | |

| 10月23日 | 幕府、御禊行幸供奉雑隼人料の進済を山名時熈等に命ず。 | 「壬生文書」(①大日7-23) | |

| 1416 | 応永23年1月22日 | 足利義持、山名邸に渡御する。 | 「満済准后日記」(⑥常熈年譜) |

| 5月27日 | 足利義持、北野より醍醐寺に赴き、清瀧宮に参詣。斯波義淳、畠山満家、細川満元、山名時熈、赤松満祐、一色義範、細川満久、富樫満成等供奉。 | 「満済准后日記」(①大日7-24) | |

| 6月1日 | 足利義持、兵具を所持する相国寺僧数10人を侍所に置く。 | 「満済准后日記」(①大日7-24) | |

| 7月3日 | 大光明寺の客僧、山名奥州謀反事一部語之。 | 「看聞御記」(⑥常熈年譜) | |

| 9月11日 | 足利義持、南都へ下向。細川満元、斯波義教、畠山満家、一色義範、山名時熈等供奉。 | 「看聞日記」(①大日7-25) | |

| 10月2日 | 前関東管領上杉金吾(氏憲)、足利満隆が兵を挙げ、関東公方足利持氏を。 | 「看聞日記」(①大日7-25) | |

| 10月7日 | 足利義持、伏見大光明寺に赴く。細川持元、畠山持国、山名持豊等供奉。 | 「看聞日記」(①大日7-25) | |

| 10月30日 | 足利義嗣、山城高尾に出奔し、出家す。 | 「看聞日記」(①大日7-25) | |

| 11月3日 | 足利持氏への御加勢として、京都より山名持熈を差下す。 | 「喜連川判鑑」(①大日7-25) |

山名氏編年史参考・関連文献

| 文献名 | 備考 |

|---|---|

1000年代 |

|

| 『大鏡』 | 1025(万寿2年)このころ成立、著者については諸説あり。仮名文・列伝体、藤原氏栄華の時代中心。以後の歴史書に影響。 |

| 『陸奥話記』 | 1051~62別名『陸奥物語』、著者不明、前九年の役の戦記。 |

1100年代 |

|

| 『今鏡』 | 1170(嘉応2年)成立。没落期の貴族社会を記す。 |

| 『吾妻鏡』 | 1180(治永4年)4月~1266(文永3年)7月の間について記す。鎌倉時代史の基本書。漢文調から脱化した独特の武家用語。 |

| 『鎌倉大日記』 | 1180(治永4年)~1589(天正17年)(著者不明)武家政権を中心とした年表、室町期に至る。 |

1200年代 |

|

| 『愚管抄』 | 1220(承久2年)天台座主・慈圓。漢家年代、皇帝年代記と古代以降の社会の動きを評論。歴史の道理で示す。 |

| 『花園天皇宸記』 | 1200年代後半。花園天皇。両統の争いを詳しく述べる。 |

1300年代 |

|

| 『嘉元記』 | 1305(嘉元3年)~1364(貞治2年)の間の朝野の雑事について記している。 |

| 『眞曲抄』 | 1306(嘉元4年)明空、鎌倉時代に流行した宴曲を集成。 |

| 『園太暦』 | 1311(応長元年)2月~1354(延文4年)12月。洞院公賢の旧記。南北朝期の公家の動向を述べている。 |

| 『庭訓往来』 | 1300年代前半期。玄患の作か。鎌倉以後の上層武士階級の諸事。 |

| 『祇園執行旧記』 | 1343(康応2年)~1372(応安5年)。細川氏、一向宗、足利将軍の動静を記す。 |

| 『太平記』 | 1346(正享元年)ころ成立。小島法師か。南朝と山名氏に理解。広く読まれた。 |

| 『愚管記』 | 1352(文和2年)3月。関白近衛道嗣の日記。南北朝の交渉公家の動向など。 |

| 『楠木合戦注文』 | 不明。『続々群議類従』所収 |

| 『尊卑分脈』 | 1360年頃~1450年頃。洞院公定と後三代で著す。室町初期の諸家の系図の集大成。 |

| 『後愚昧記』 | 1361(康安元年)~1383(永徳3年)。三篠公忠の日記。朝儀に関する記事。 |

| 『花営三代記』 | 1367(貞治6年)別名『室町記』、筆者不明。足利義満・義持・義理の3代にわたる幕府の日記 |

| 『増鏡』 | 1374(文中3年)二條良基。編年体の歴史物語。大覚寺統に同情的、仮名文。 |

| 『明徳記』 | 1392(明徳3年)夏~翌年冬。山名氏清の乱についての戦記物語。 |

| 『応永記』 | 1399(応永6年)著者不明。別名『大内義弘退治記』。義満の時代を記す。 |

1400年代 |

|

| 『難太平記』 | 1402(応永9年)今川負世。下克上の風潮を指摘。山名時氏の言葉を引く『太平記』を批判。 |

| 『蔭涼軒日録』 | 1435(永享7年)~1493(明応2年)相国寺蔭涼軒の公用日記。 |

| 『永享記』 | 1436(永享8年)~1488(長享2年)著書、成立年不明。関東地方の争乱について。足利持氏から北条早雲まで。 |

| 『応仁記』 | 1444頃(永安年間)~1558頃(永禄年間)著者不明。のち『応仁略記』『応仁別記』あり。 |

| 『細川勝元記』 | 1464(寛政5年)~翌年。著者不明。 |

| 『狂雲集』 | 室町時代中期に成立。一休の詩集、一休の宗教的情熱や思想のもの。 |

| 『實隆公記』 | 1474(文明6年)正月~1536(天文5年)三篠西實隆。元は『愚記』という。室町後記の公家の生活・文化事情について。 |

| 『足利季世記』 | 1487(長享元年)~1569(永禄12年)著者、成立年不明。室町幕府末期の政権抗争を記した軍記物。 |

| 『鹿苑日録』 | 1487(長享元年)~1651(慶安4年)『蔭涼軒日録』の続編。遣明使についての記事あり。 |

1500年代 |

|

| 『続神皇正統記』 | 1500年頃、小槻晴富。 |

| 『蜷川親孝日記』 | 1516(永正13年)から1522(大永2年)までの残闘記。政所の日記 |

| 『応仁乱消息』 | 1523(大永3年)頃成立。不明両軍の他に公家民衆の動向を記す。 |

| 『大内義隆記』 | 1551(天文20年)この頃成立。 |

| 『永禄記』 | 1565(永禄8年)~1568(同11年)、著者不明。将軍義輝の暗殺から義昭が織田信長を頼って幕府を再興しようとするまでの事情。 |

| 『二川分流記』 | 1570頃、生島宗竹。細川家の二党派(高国と澄元)の抗争中心。 |

| 『赤松記』 | 1588(天正16年)因幡守入道定阿。赤松氏の起こり、円心時代の全盛、嘉吉の乱、応仁の乱、戦国期の内訌を述べる。 |

| 『赤松再興記』 | 年代著者不明。嘉吉の乱後の赤松氏再興の様子を述べた軍記物。 |

| 『山名家犬追物記』 | 不明、別名〔篠葉集〕。山名政豊(『続群書類従合戦部』所収) |

| 『天台座主記』 | 1597(慶長2年)頃。824年から1597年までの天台座主の歴名記。 |

1600年代 |

|

| 『勢州軍記』 | 1638(寛永15年)神戸良政。室町期から織豊政権までの伊勢國神戸氏の動向。漢文。 |

| 『寛政重修家譜』 | 1641(寛永18年)~1812(文化2年)徳川幕府による大名、旗本の系譜編纂。 |

| 『本朝通鑑』 | 1644(正保元年)~1670(寛文10年)、林羅山・林鵞峯(春斉)。神代から慶長6年までの漢文の編箪史。173巻。 |

| 『鹿苑日録』 | 1651(慶安3年)。相国寺鹿苑院の僧録司の日記。 |

| 『日本王代一覧』 | 1652(慶安5年)小浜藩主・酒井忠勝の求めで林鵞峯(春斉)。神代から正親町天皇まての事件の要点をまとめる。 |

| 『大日本史』 | 1657(明暦3年)~1906(明治39年)徳川光圀の意図で始まる。水戸藩代々の儒家による。 |

| 『陰徳太平記』 | 1665(寛文5年)頃完成、吉川家家臣・香川正矩編著。戦国時代における、毛利氏を中心とした中国地方の諸家の興亡を記述。 |

1700年代 |

|

| 『南朝編年録』 | 1713年(正徳3年)跡部良顕。南朝73年間の事蹟。 |

1800年代 |

|

| 『郡書一覧』 | 1801(享和元年)、大坂の書籍商・尾崎雅嘉。 |

| 『郡書類従』 |

1819(文政2年)塙保己一。江戸期以前の国書で、木版可能なもの1270余種を編集。 |

| 『日本外史』 | 1827(文政10年)漢文の武家時代史。 |

| 『後鑑』 | 1843頃(天保年間)幕府の儒臣・成島良譲の編。室町幕府の歴史を『吾妻鏡』の体裁にならい、編年体で編纂。『太平記』『梅松論』からの引用多し。 |

| 『歴代残闕日記』 | 1858(安政5年)、信濃藩主掘直格の命で国学者黒川春村が編集。「宇多天皇御記」から江戸来期までの日記、記録320点。 |

| 『続日本史』 | 1873(明治6年)一色重熈。『大日本史』の後続を意図、古代から豊臣氏までの田制も。 |

| 『史籍集覧』 | 1881(明治14年)~1885(明治18年)、『群書類従』の補遺と、それ以後の著書を集録。 |

1900年代 |

|

| 『大日本史料』 | 1902(明治35年)刊行始まる、現在も継続中。東京大学史料編纂所。『六国史』に続く約1000年間の事件を年月日順に掲記。 |

| 『系圖綜覧』 | 1915(大正4年)、国書刊行会。『群書類従』に収められなかった諸家の系譜等。 |

| 『平賀文書』 | 1937(昭和12年)東京大学史料編纂所。出羽国平賀氏の1288~1713までの文書(『大日本古文書』家わけ14所収) |

註、本稿では文献の成立年代の明らかなものはその年代に、そうでないものは書かれた年代の箇所に記入している。

他の参考資料

『国史文献解説』遠藤元男・下村富士男 昭和32年 朝倉書店

『史籍解題辞典』竹内理三・滝沢武雄 昭和61年 東京堂出版