記載人物(P1~P12)

|

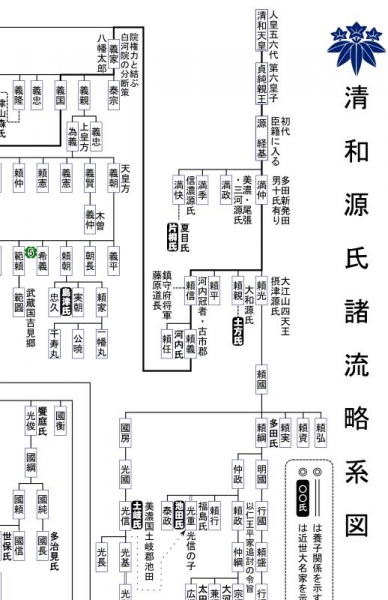

| 清和天皇、貞純親王、経基王、源満仲、源頼信、源頼義 |

PDFデータ

- 山名家譜第一巻PDFデータ

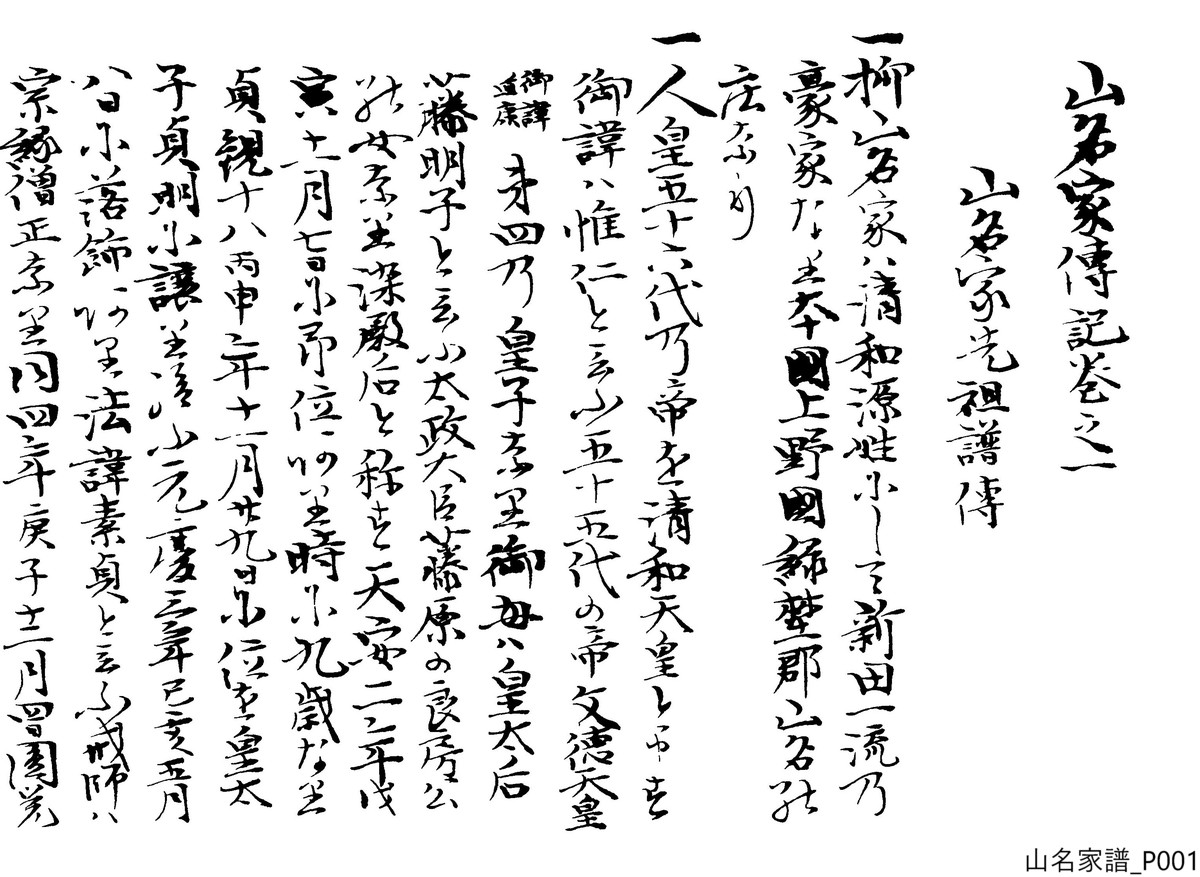

山名家伝記 巻の一 ①

P1

|

山名家先祖譜傳

| 一、抑山名家は清和源姓にして新田一流の

豪家なり本国上野国緑埜郡山名の

一、人皇五十六代の帝を清和天皇と申す

庄なり 御諱(いみな)は惟仁と言う五十五代の帝文徳天皇

御諱道康)第四の皇子なり御母は皇太后 藤明子と言う太政大臣藤原の良房公 の女なり染殿后と称す天安二年戊 寅十一月七日に即位あり時に九歳なり 貞観十八丙申年十一月廿九日に位を皇太 子貞明に譲り給う元慶三年己亥五月 八日に落飾あり法諱(ほうい)素貞と言う戒師は 宗縁僧正なり同四年庚子十二月四日円覚 |

一、抑も山名家の本姓は清和源氏にして、新田氏流の

豪(高)家也。

本国は上野国緑埜郡山名庄(群馬県高崎市山名町)也。 一、人皇五十六代・清和天皇の諱(在世中の名)を惟仁と言う。 先帝(五十五代)文徳天皇(諱は道康)の第四皇子也。

母は藤の明子と言い、太政大臣藤原良房公の娘で、染殿后と称す。 天安二年(858)戊寅十一月七日、九歳で即位し、 貞観十八年(876)丙申十一月二十九日に皇太子 ・貞明(陽成天皇)に譲位。 元慶三年(879)己亥五月八日に宗縁僧正に就き出家し、法名を素貞と言う。 (水尾を隠棲の地とし寺を建立中、発病し)元慶四年(880)庚子十二月四日に円覚 |

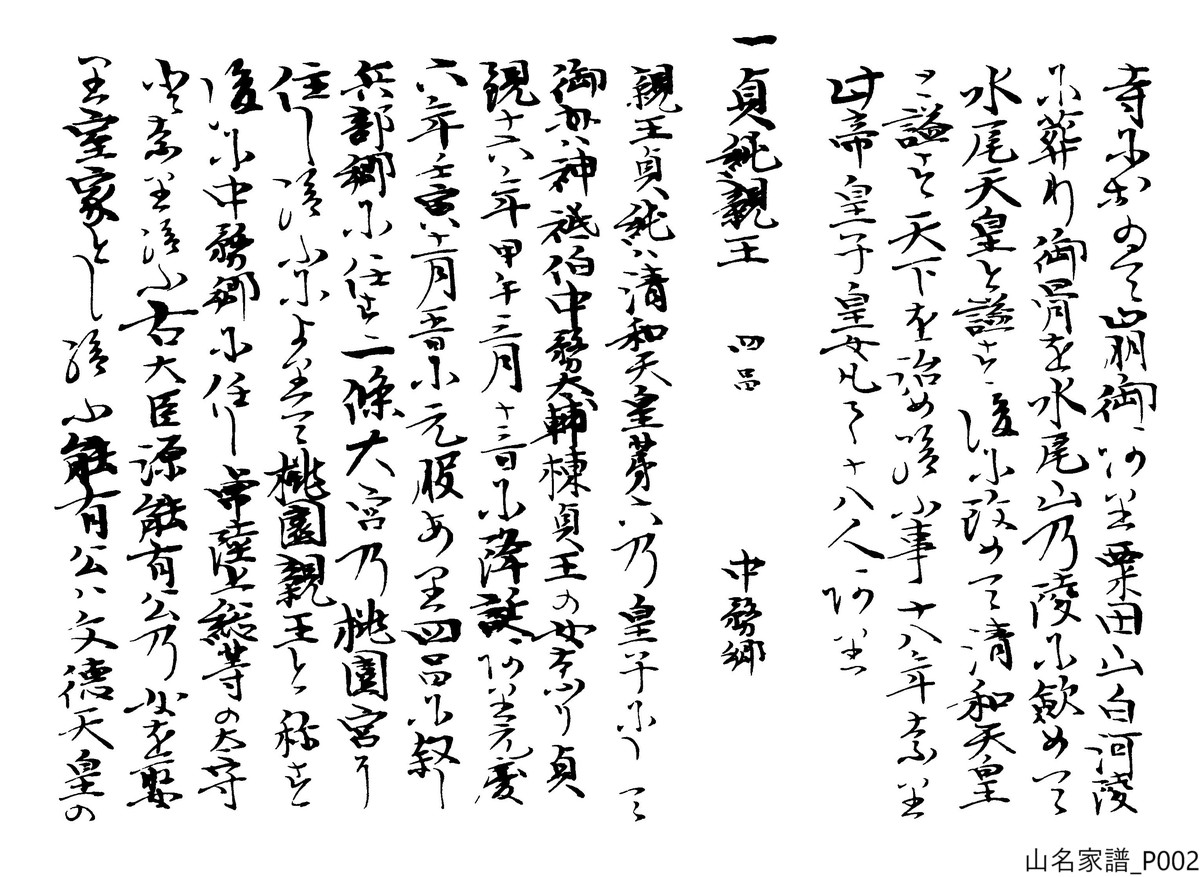

P2

|

|

寺において崩御あり粟田山白河陵

一、貞純親王 四品 中務卿

に葬り御骨を水尾山の陵に斂(おさ)めて 水尾天皇と謚(おくりな)す後に改めて清和天皇 と謚す天下を治め給う事十八年なり 此帝皇子皇女凡(すべ)て十八人あり 親王貞純は清和天皇第六の皇子にして

御母は神祇伯中務太輔棟貞王の女なり貞 観十六年甲午三月十三日に降誕あり元慶 六年壬寅十一月五日に元服あり四品に叙し 兵部卿に任ず一条大宮の桃園宮に 住し給うによりて桃園親王と称す 後に中務卿に任じ常陸上総等の太守 となり給う右大臣源能有公の女を娶 り室家とし給う能有公は文徳天皇の |

寺にて崩御。

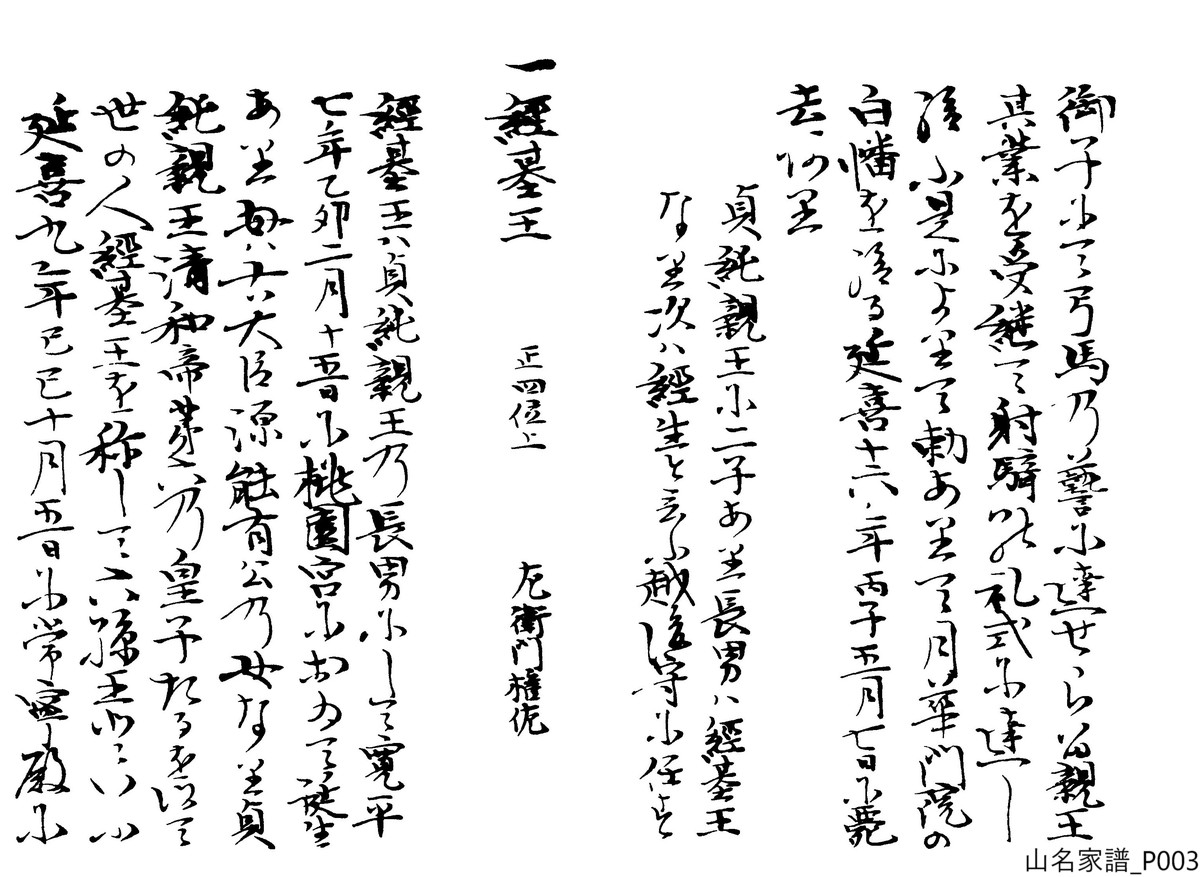

一、貞純親王 四品 中務卿

栗田山陵にて荼毘に付し、遺骨を水尾陵におさめて、水尾天皇と謚す。 後に清和天皇と改めて謚される。 在位は十八年、皇子皇女は十八人あり。 貞純親王は清和天皇の第六皇子。

母は神祇伯・中務大輔・棟貞王(第五十三代・桓武天皇の孫)の娘。 貞観十六年(874)甲午三月十三日に誕生。 元慶六年(882)壬寅十一月五日に元服し四品(親王の位階第四番目)に叙し兵部卿に任命。 一条大宮の桃園宮に住し桃園親王と称される。 後に中務卿に任命され、常陸・上総等の太守を務める。 (上総・常陸・上野は親王の任国。それらの国の守を大守と言う) 右大臣・源能有公の娘(源柄子)を娶り室とする。能有公は(第五十五代)文徳天皇の |

P3

|

|

御子にて弓馬の芸に達せらる親王

其業を受継て射騎の礼式に達し 給う是によりて勅ありて月華門院の 白幡を給る延喜十六年丙子五月七日に薨 去あり 貞純親王に二子あり長男は経基王

なり次は経生と言う越後守に任ず 一、経基王 正四位上 左衛門権佐 経基王は貞純親王の長男にして寛平

七年乙卯二月十五日に桃園宮において誕生 あり母は右大臣源能有公の女なり貞 純親王清和帝第六の皇子たるを以て 世の人経基王を称して六孫王という 延喜九年己巳十月五日に常寧殿に |

子(清和天皇の兄)にして武芸に通じたる親王

故に貞純親王もその業を受け継ぎて、武道の礼式に深く通じ、 天皇より月華門院の白旗を下賜される。 延喜十六年(916)丙子五月七日に逝去。 貞純親王に二子有り、長男は経基王、 次は経生と言い越後守を務める。 経基王は貞純親王の長男にして、

寛平七年(895)乙卯二月十五日に桃園宮にて誕生。 母は右大臣源能有公の娘なり。 父の貞純親王は清和天皇の第六皇子の故に、 世の人は経基王を六孫王と言う。 延喜九年(909)己巳十月五日に常寧殿に |

P4

|

|

おいて元服あり正六位上に叙し左馬

助に任じ始めて源朝臣姓を賜わる天慶 三年庚子の春に平将門追討として 右衛門督藤原の忠文を征東将軍とし 経基王を副将軍として節刀を賜る よりて関東に下向あり駿河国清見ヶ 関に至るの日に関東において武蔵守 藤原秀郷陸奥守平貞盛等将門を 誅罰するのよしを告来るにより て帰洛あり是より先に経基王武蔵 の国司たる時に国府に在留の時に 将門が叛逆の相ある事を察して彼 を誅伐せん事を奏聞有といえどもいま だ事のあらわれざるを以て勅許な し承平年中より将門逆意を関 東に振うによりて経基王の才智を |

おいて元服し、正六位に叙し、左馬助を拝命、

源の朝臣姓を賜る。(臣籍降下) 天慶三年(940)庚子の春に平将門追討の為に、 右衛門の督・藤原忠文を征東将軍とし、 経基王は副将軍として天皇より節刀(節(しるし)の刀)を賜る。 関東へ向かう途中、駿河国清見ヶ関に至り 武蔵守・藤原秀鄕、陸奥守・平貞盛等が平将門討伐の知らせを受けて帰京する。 これに先立ち、経基王が武蔵国司として赴任の折(承平八年・938)、 平将門謀反の予兆を覚り、将門追討を上奏するも、 未だ確証乏しく勅許は降りず。 承平年中より、関東で振るう平将門の逆心を 察した経基王の才知を |

P5

|

|

賞美あり従四位下に叙せらる同年

六月に伊予大掾藤原純友を誅伐の 為に参議小野好古を大将軍とし経基 王を副将軍として筑紫に差下さる 不日に純友を誅伐ありて同八月に帰 京あり軍功の賞として正四位下に叙し 大宰大弐に任ぜらる経基王は和歌を 能し天性武略に達し父の業を継て 弓馬の道に長ぜらる是によりて 村上天皇(御諱成明)の勅蒙り陸奥守に 任じ鎮守府将軍に補せらる天徳二 年戊午十一月廿四日に西八条の館において 逝去あり即ち館の辺に池あり此 所に廟所を建て大通寺遍照心院号 す 経基王に八男一女あり長男は左馬頭

|

賞して従四位下に叙せられる。

同年(天慶三年・940)六月、伊予大掾・藤原純友誅伐の為、 参議・小野好古を大将軍に、経基王を副将軍に筑紫に派遣される。 程なく、純友の成敗なって、八月に帰京。 この軍功によって正四位下に叙し、 太宰大弐(太宰府の次官)に任命される。 経基王は和歌を能くし、天性の武略に通じ、 父・貞純親王譲りの武道に長じるが故に 村上天皇(諱・成明)の勅を受け陸奥守に任命され、 鎮守府将軍に補任される。 天徳二年(961・応和元年)戊午十一月二十四日西八条の館にて逝去。 館の側に池(龍神池)が有り、そこに廟所を建て、 大通寺遍照心院(現・六孫王神社)と言う。 経基王に八男一女あり

|

P6

|

|

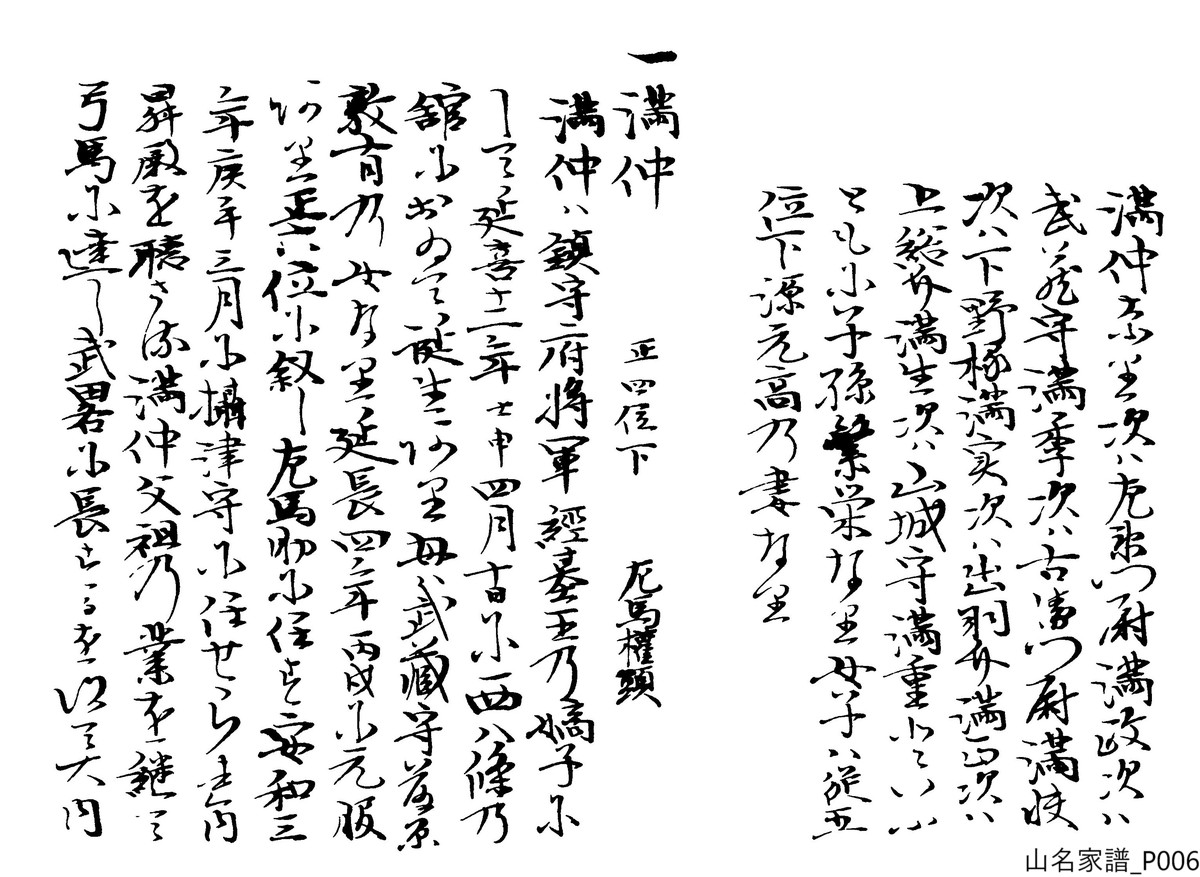

満仲なり次は左衛門尉満政次は

武蔵守満季次は右衛門尉満快 次は下野掾満実次は出羽介満正次は 上総介満生次は山城守満重という ともに子孫繁栄なり女子は従五 位下源元高の妻なり 一、満仲 正四位下 左馬権頭 満仲は鎮守府将軍経基王の嫡子に

して延喜十二年壬申四月十日に西八条の 館において誕生あり母は武蔵守藤原 敦有の女なり延長四年丙戌に元服 あり正六位に叙し左馬助に任ず安和三 年庚午三月に摂津守に任ぜられ内 昇殿を聴さる満仲父祖の業を継て 弓馬に達し武略に長ずるを以て大内(おおうち) |

①長男は左午頭・満仲。

②次は左衞門尉・満政。③次は武蔵守・満季。

一、満仲 正四位下 左馬権頭

④次は右衞門尉・満快⑤次は下野掾・満実。 ⑥次は出羽介・満正。⑦次は上総介・満生 ⑧次は山城守・満重。 共に子孫繁栄。女子は従五位下・源元高の妻なり。 満仲は鎮守府将軍・経基王の嫡子にして、延喜十二年(912)壬申四月十日に西八条の館にて誕生。母は武蔵守・藤原敦有の娘。

延長四年(926)丙戌に元服。正六位に叙し、左馬介に任命される。 安和三年(970)庚午三月、摂津守に任命され宮中清涼殿への参内が許される。(五位補任) 満仲公も父祖譲りで武芸に通じ、武略に秀でていた為、大内(内裏・御所) |

P7

|

|

の守護たるべきの勅命を蒙り摂州河

辺の郡多田庄を賜る天禄元年庚午 三月十五日に多田圧に来り住せらる同 二年辛未に多田庄に一寺を建て鷹 尾山法華三昧院と名く(今の多田院是なり)寛和二 年丙戍八月十五日に落飾ありて法名を 満慶と号す長徳三年丁酉八月廿七日に 逝去あり三昧院に葬むる 満仲に十男一女あり長男は摂津守

頼光と云う美濃源氏の大祖なり 次は大和守頼親という大和源氏の 大祖なり次は河内守頼信嫡流相 続なり次は武蔵守頼平次は左衛門尉 頼範次は山城守頼明次は帯刀長頼 貞次は法眼円覚次は阿闍梨頼尋と いう女子は中将藤原の頼親妻なり |

の守護を任され、摂津川辺郡多田庄(兵庫県川西市多田)に領地を賜る。

天禄元年(970)庚午三月十五日に多田庄に居を移し、天禄二年(971)に多田庄に一寺を建立、鷲尾山・法華三昧院と名付ける。今の多田院(神社)なり。 寛和二年(986)丙戌八月十五日に出家、法名を慶満と名乗る。 長徳三年(997)丁酉八月二十七日に逝去、法華三昧院に葬る。 満仲に十男一女あり。

①長男は摂津守・頼光、美濃源氏の太祖なり。 ②次は大和守・頼親、大和源氏の太祖なり。 ③次は河内守・頼信、嫡流相続(宗家)なり。 ④次は武蔵守・頼平。 ⑤次は左衛門尉・頼範。 ⑥次は山城守・頼明。 ⑦次は帯刀長・頼貞。 ⑧次は法眼円覚。 ⑨次は阿闍梨・頼尋という。 ⑩女子は中将・藤原賴親の妻。 |

P8

|

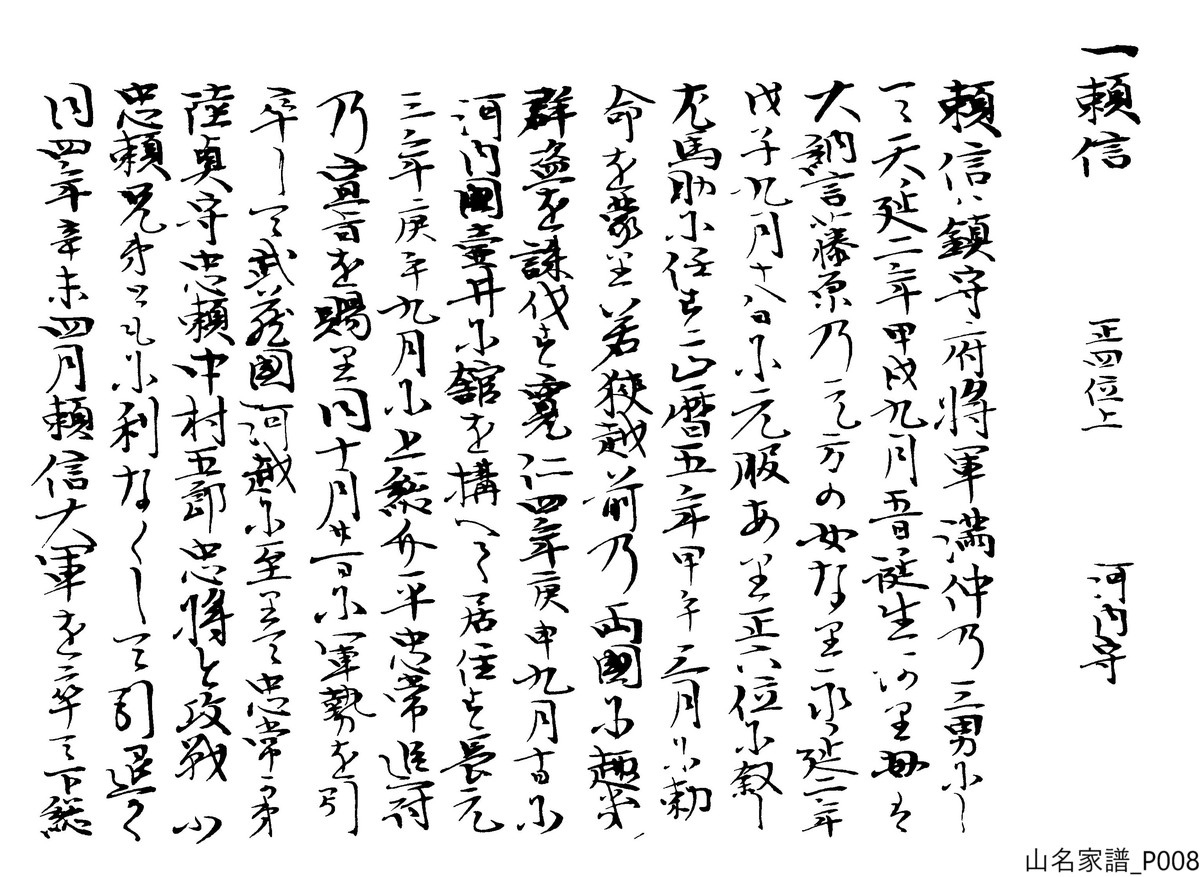

| 一、頼信 正四位上 河内守

頼信は鎮守府将軍満仲の三男にし

て天延二年甲戍九月五日誕生あり母は 大納言藤原の元方の女なり永延二年 戊子九月十八日に元服あり正六位に叙し 左馬助に任ず正暦五年甲午三月に勅 命を蒙り若狭越前の両国に赴き 群盗を誅伐す寛仁四年庚申九月十日に 河内国壷井に館を構えて居住す長元 三年庚午九月に上総介平忠常追討 の宣旨を賜り同十月廿一日に軍勢を引 卒(率)して武蔵国河越に至りて忠常が弟 陸奥守忠頼中村五郎忠将と攻戦う 忠頼兄弟ともに利なくして引退く 同四年辛未四月頼信大軍を卒(率)て下総 |

一、頼信 正四位上 河内守

頼信は鎮守府将軍・満仲の三男にして、

天延三年(974)甲戌九月五日に誕生。 母は大納言・藤原元方の娘なり。 永延二年(988)戊子九月十八日に元服、正六位に叙し、 左馬助に任命される。 正歴五年(994)甲午三月に勅命を受け若狭・越前に赴き群盗を成敗する。 寛仁四年(1020)庚申九月十日に河内国壺井に館を構え居住する。 長元三年(1030)庚午九月に上総介・平忠常追討の宣旨を受け、 同年十月二十一日に軍勢を率い武蔵国川越に至り、平忠常の弟(父?)の 陸奥守平忠頼・中村五郎忠将(平忠常の子)等と戦う。 忠頼兄弟(親子?)共に勝ち目なく退く。 長元四年(1031)辛未四月、頼信は大軍を率いて下総 |

P9

|

|

国に至り上総介が籠る所の千葉

城をせむ忠常終に利なくして降参 せり頼信則忠常を供ない帰洛あり しに美濃国において忠常病死せ り頼信忠常を労わり恤むによりて 彼が一族門葉の者ども其仁心に感伏 して永く源家の家僕となる頼信 此度の軍功によりて従四位上に叙せら る此余頼信一世の勇功甚だ多し永 承三年戊子九月朔日に卒去あり法名 蓮心と号す河内国通法寺に葬る 頼信に五男一女あり長男は伊豫守

頼義嫡流相続なり次は肥後守頼清 次は掃部助頼季次は河内冠者頼任 次は常磐五郎義政というともに信濃 国に居住して子孫繁栄す是を |

国に至り、上総介・平忠常が籠もる千葉城を攻め、

忠常は勝ち目なく降伏する。 頼信が忠常を伴い帰京の途中、美濃国にて忠常が病死する。 頼信は忠常を哀れみ、 忠常の同門は頼信の情け深い心に感服し、 永く源氏の家臣として仕える。 頼信はこの軍功により従四位上に叙せられる。 この他、頼信の武功は数多し。 永承三年(1048)戊子九月一日に逝去。 河内国通法寺に葬る。 頼信に五男一女有り。

①長男は伊予守・頼義、嫡流相続。 ②次は肥後守・頼清(信濃氏村上氏の祖)。 ③次は掃部助(掃部寮(宮かもんのすけ中行事の設営・清掃を行う部署)の次官)・頼季(信濃源氏井上氏の祖)。 ④次は河内冠者(六位で無官の者)・頼任。 ⑤ 次は常磐五郎・義政。 (頼信が平忠常の乱平定により、東国に勢力を張り、頼季も信濃に領地を得ていた。) 兄弟は信濃国に居住し子孫繁栄し、 |

P10

|

|

信濃源氏という女子は甲斐守源為

満の妻なり 一、頼義 従四位上 伊豫守 頼義は鎮守府将軍頼信の嫡男にして

母は一条院の官女修理命婦なり長保 五年癸卯四月九日に誕生あり長和二年 癸丑に元服あり正六位に叙し兵庫允 に任ず永承六年辛卯に陸奥国の押 領使安部頼良を追討の為に陸奥守 に任じ鎮守府将軍に補して節刀 を賜り東国に下向あり同六月廿五日 に相模国に至り鎌倉郡由比郷に石清 水の八幡宮を勧請あり幡(はた)を亀谷の 山上に納めらる後世に至りて此山 をよびて源氏山とも又は御幡山とも |

これを信濃源氏という。

一、頼義 従四位上 伊豫

女子は甲斐守・源為満の妻なり。 頼義は鎮守府将軍・頼信の嫡男。

母は一条天皇の皇后(中宮)の女官・修理命婦(しゅりみょうぶ)。 長保五年(1003)癸卯四月九日に誕生。 長和二年(1013)癸丑に元服し、 正六位に叙せられ、兵庫允に任命される。 永承六年(1051)辛卯、陸奥国の押領使・安部(倍) 頼良追討(前九年の役)の為に陸奥守に任じられ、 併せて鎮守府将軍にも任命され、天皇より節刀を賜り (石清水八幡宮にて戦勝祈願を行い)東国に向かう。 同六月二十五日に相模国鎌倉郡由比郷に石清水八幡を勧請し、 源氏の白旗を亀山山上に納める。 この山を後世、源氏山又は、御幡山とも |

P11

|

|

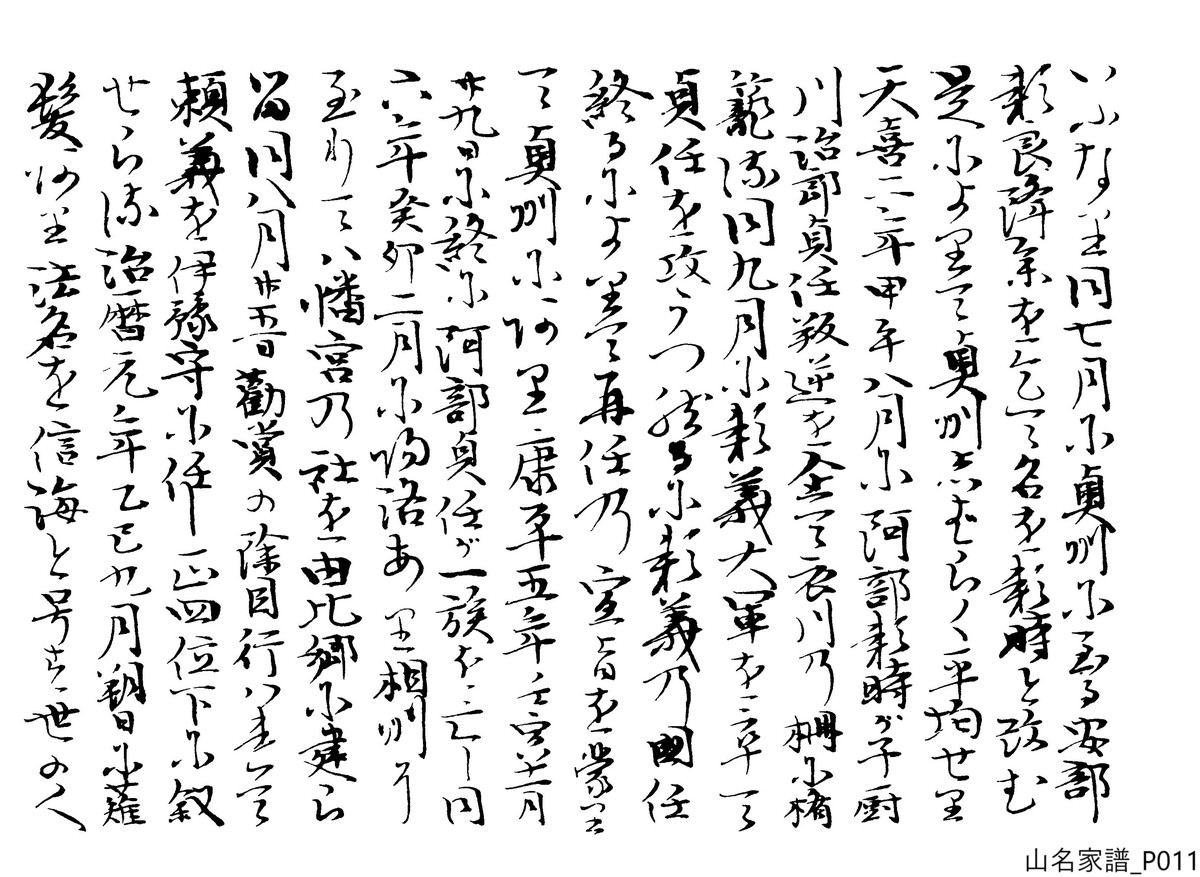

いうなり同七月に奥州に至る安部

頼良降参を乞て名を頼時と改む 是によりて奥州しばらく平均せり 天喜二年甲午八月に阿部頼時が子厨 川治郎貞任叛逆を企て衣川の柵に楯 籠る同九月に頼義大軍を卒(率)て 貞任を攻うつ然るに頼義の国任 終るによりて再任の宣旨を蒙り て奥州にあり康平五年壬寅十一月 廿九日に終に阿部貞任が一族を亡し同 六年癸卯二月に帰洛あり相州に 至りて八幡宮の社を由比郷に建ら る同八月廿五日勧賞の除目行われて 頼義を伊豫守に任じ正四位下に叙 せらる治暦元年乙巳九月朔日に薙 髪あり法名を信海と号す世の人 |

言う。

同七月に奥州に至り、安部(倍)頼良は帰順を願い、 (源頼義との同名を憚り)名を頼時と改める。 (一条天皇の皇后・藤原彰子の病気平癒祈願の為、 安部氏にも大赦が出されていた。) これにより奥州はしばらくの間、平穏となる。 天喜二年(1054)甲午八月に阿部(安倍)頼時の 子、厨川治(次)郎貞任が謀叛を企て、衣川の柵(砦) に立て籠もる。 同九月に頼義は大軍を率いて貞任を攻めるも陸奥守の任期 を迎えるが、再任されて奥州にとどまる。 康平五年(1062)壬寅十一月二十九日に阿部(安倍) 貞任の一族を破り、康平六年(1063)癸卯二月に帰京。 途中、相州に立ち寄り由比郷に八幡宮を建立。 同八月二十五日に頼義の武功を賞して伊予守に任 じられ、正四位下に叙せられる。 治暦元年(1065)乙巳九月一日に出家し法名を信 海と称する。世の人々は |

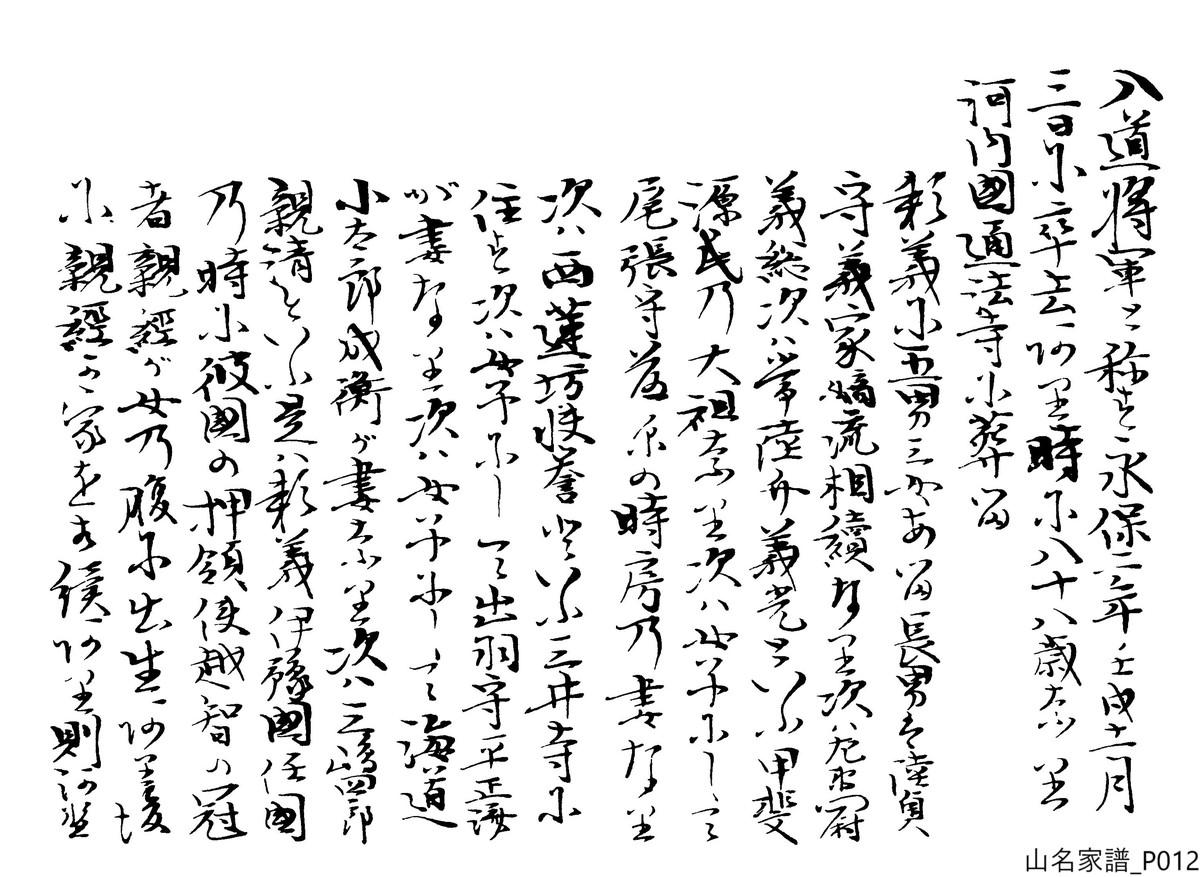

P12

|

|

入道将軍と称す永保二年壬戍十一月

三日に卒去あり時に八十八歳なり 河内国通法寺に葬る 頼義に五男三女ある長男は陸奥

守義家嫡流相続なり次は左衛門尉 義総次は常陸介義光という甲斐 源氏の大祖なり次は女子にして 尾張守藤原の時房の妻なり 次は西蓮坊快誉という三井寺に 住す次は女子にして出羽守平正済 が妻なり次は女子にして海道 小太郎成衡が妻なり次は三嶋四郎 親清という是は頼義伊予国任国 の時に彼国の押領使越智の冠 者親経が女の腹に出生あり後 に親経が家を相続あり則河野 |

頼義を入道将軍と呼ぶ。

永保二年(1082)壬戌十一月三日に 八十八歳で逝去。河内国通法寺に葬る。 頼義に五男三女あり。

①長男は陸奥守・義家(八幡太郎)嫡流相続。 ②次は左(右)衛門尉・義総(綱)(加茂次郎)。 ③次は常陸介・義光(新羅三郎)と言い、甲斐源氏の太祖。 ④次は女子にして尾張守・藤原時房の妻。 ⑤次は三井寺の西蓮坊快誉(伊予阿闍梨)。 ⑥次は女子、出羽守・平正済の妻。 ⑦次は女子、海道小太郎成衡の妻。 ⑧次は三嶋四郎親清と言い、 頼義が伊予守の時に伊予国押領使・越智冠者(河 野)親経の娘を母に出生。 後に(河野)親経の家を相続し |