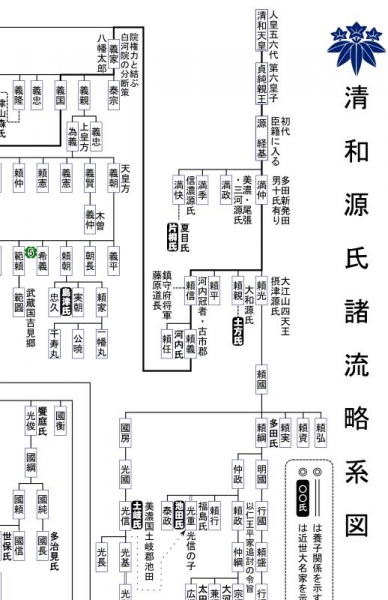

記載人物(P13~P24)

|

| 源義家、源義國、源義重 |

PDFデータ

- 山名家譜第一巻PDFデータ

山名家伝記 巻の一 ②

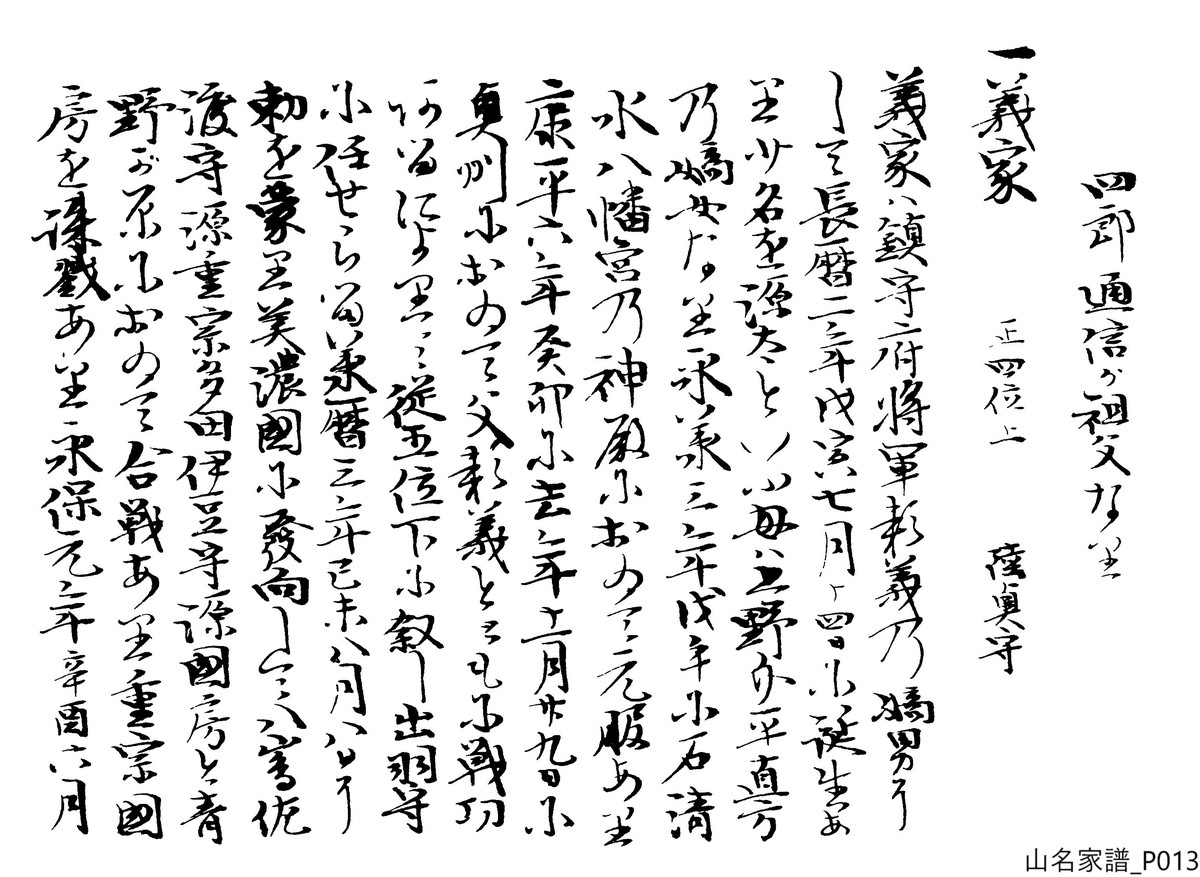

P13

|

|

四郎通信が祖父なり

一、義家 正四位上 陸奥守義家は鎮守府将軍頼義の嫡男に

して長暦二年戊寅七月十四日に誕生あ り少名を源太という母は上野介平直方 の嫡女なり永承三年戊午に石清 水八幡宮の神殿において元服あり 康平六年癸卯に去年十一月廿九日に 奥州において父頼義とともに戦功 あるによりて従五位下に叙し出羽守 に任ぜらる承暦三年己未八月八日に 勅を蒙り美濃国に発向して八島佐 渡守源重宗多田伊豆守源國房と青 野が原において合戦あり重宗國 房を誅戮あり永保元年辛酉六月 |

河野四郎通信(伊予水軍に将)の祖父。

一、義家 正四位上 陸奥守

義家は鎮守府将軍・頼義の嫡男、

長暦二年(1039)戊牛に誕生。幼名を源太と 言い、母は上野介・平直方の嫡女(正妻が産んだ長女)。 永承三年(1048)戊牛石清水八幡宮にて元服。 康平五年(1057)十一月二十九日に奥州にて 安倍貞任討伐で、父・頼義と共に戦功を挙げた事により、 康平六年(1063)癸卯に従五位に除せられ出羽守 に任命される。 承暦三年(1079)己未八月八日に勅命を受けて美濃 国に向かい八島佐渡守・源重宗(満政の孫)と、多田 伊豆守・源国房(満仲の曽孫・頼光の孫)が(美濃国 多芸(たぎ)郡の青野ヶ原で大規模な合戦(私闘)を 行い、重宗・国房を成敗する。 (重宗・国房は大規模な私闘を行った事を朝廷から咎 められ、償還を命じられるも、重宗は従わず、義家が 差し向かわされた) |

P14

|

|

に陸奥守に任じ鎮守府将軍に補

し奥州に下向あり時に相州鎌倉 に至り八幡宮を修復ありて同八月に 奥州に至り国府に居住せらる此時 奥州の住人清原真人武則が子武衡 家衡清衡兄弟確執の事あり義家 是を和睦せしめらるといえども家衡 曽(かつ)て義家の下知に随わず出羽国 沼の柵に楯籠る応徳三年丙寅の 春に国任すでに終る国中の人民 みな義家の仁和の徳になつきて 再任を望む事しきりなるによりて 再任の宣旨を蒙りて奥州に 在留ありて国中を巡視あり出羽の 地におもむかんとせらる時に家衡 軍勢を引具して出羽陸奥の境に |

永保元年(1081)辛酉六月陸奥守に任じられ、

鎮守府将軍(陸奥・出羽両国の兵を指揮し、領国の防衛 を統括した)に補任される。 奥州に向かう途中に、相州鎌倉にて八幡宮を修復する。 同八月奥州に着任。 清原真人武則(真人は姓(かばね)、清原氏は出羽の有力豪族) の子、武衡・家衡・清衡三兄弟の間に争いごとが有り、 義家はこれを和解させようと試みたが、家衡は義家の 裁定全くに従わず、出羽国沼の柵(秋田県横手市雄物 川町沼館)に立て籠もる。 応徳三年(1086)丙寅の春に陸奥守の任が終わる が、国中の人々が義家の人徳を慕い強く再任を願う。 再任の宣旨が下りて奥州に在留し、国内の巡視を行う。 出羽の視察へと赴こうとした折に、家衡が軍勢を率いて 出羽・陸奥の国境まで出て、 |

P15

|

|

出て戦いを決せんとす義家此事

にあらざるのゆえに境を越ずして 国府に帰らる武衡此事を聞て出 羽に赴き家衡とともに謀をなして 仙北金沢の城に楯籠る是によりて 義家やむ事を得ずして軍兵を卒(率) て合戦あり寛治五年辛未十一月に 終に武衡家衡が一族を討亡して奥羽 の両国を平均に治らる此時に源家 の武威を恐れ関東の名家勇士 多く其旗下に属して永く源家の 家人となる嘉保二年乙亥の秋月華 門に候して鳴絃の法を行わる則ち 内昇殿を聴され正四位上に叙せらる 長治二年乙酉七月四日に病によりて 薙髪あり法名信了という同八月十八日 |

義家を待ち構えるが、義家は事を構えず国境を越

えずに国府に戻る。 武衡はこの事を聞き、出羽に赴いては家衡と共に謀を して出羽金沢(秋田県横手市)の城に立て籠もる。 義家はやむを得ず兵を率いて、合戦に臨む。 寛治五年(1091)辛未十一月に武衡・家衡の一党 を打ち破り、陸奥出羽両国に平穏をもたらす。 この時の源氏の武威に畏れ入り関東の多くの 名家勇士は源氏の麾下(きか・指揮下)に入り、 永く源氏の家臣となる。 嘉保二年(1095)乙亥の秋、宮中月華門に参上し 「鳴弦の儀」(弓を使用する宮中退魔儀礼)を勤める。 即ち正四位に叙せられ内昇殿(宮中清涼殿への昇殿) を聴(ゆる)される。 長治二年(1105)乙酉七月四日に病により出家し、 法名を信了と名乗り、同八月十八日に逝去、 |

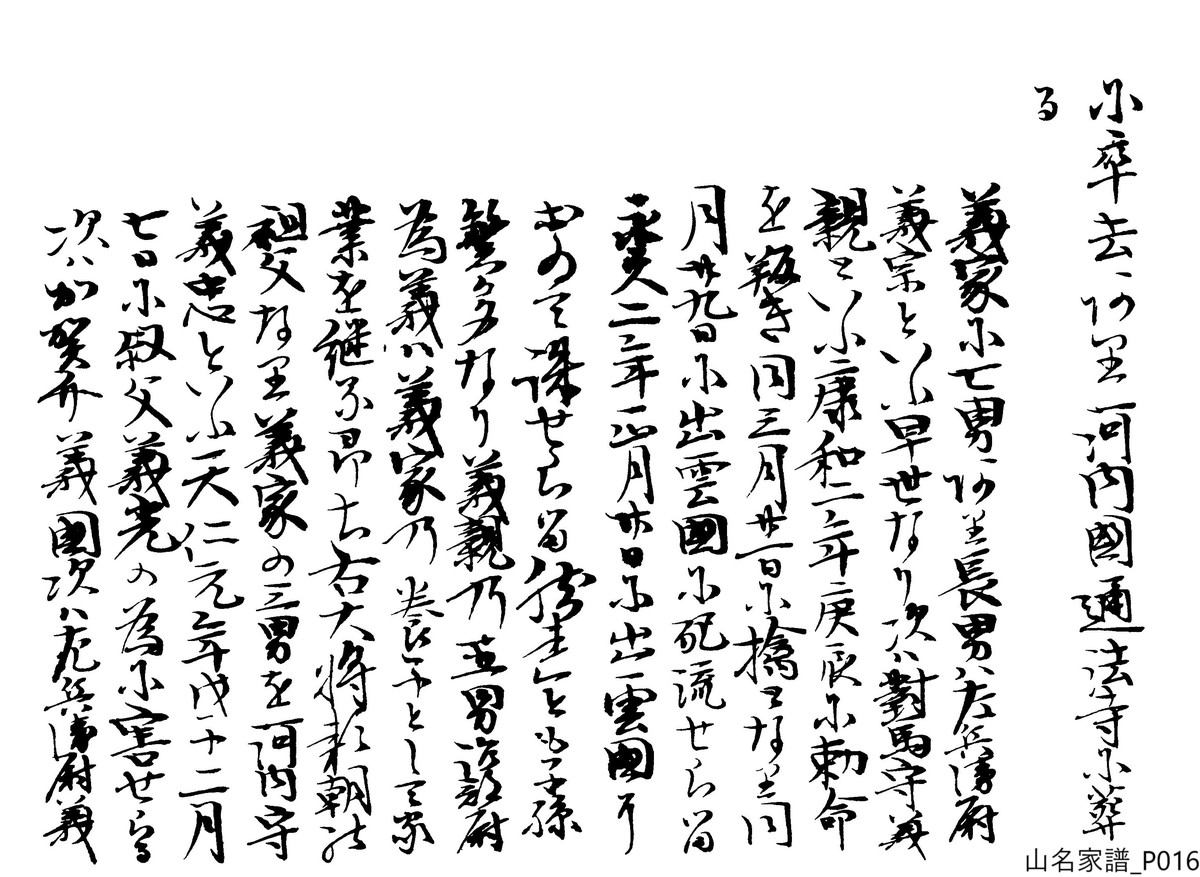

P16

|

|

に卒去あり河内国通法寺に葬

る 義家に七男あり長男は左兵衛尉

義宗という早世なり次は対馬守義 親という康和二年庚辰に勅命 を叛き同三月廿一日に擒となり同 月廿九日に出雲国に配流せらる 永久二年正月廿日に出雲国に おいて誅せらる然れども子孫 繁多なり義親の五男治部尉 為義は義家の養子として家 業を継ぐ即ち右大将頼朝の 祖父なり義家の三男を河内守 義忠という天仁元年戊子二月 七日に叔父義光の為に害せらる 次は加賀介義國次は左兵衛尉義 |

河内国通法寺に葬る。

義家に七男あり。

①長男は左衛門尉・義宗。若くして死する。 ②次は対馬守・義親と言う。康和二年(1100) 庚辰に勅命に背き、同三月廿一日に擒(とら)えられ、 同三月二十九日に出雲国に流罪となる。 永久二年(1114)正月二十日に出雲国にて死罪となる。 然れども子孫は多く、義親の五男為義は義家の養子と なり家を継ぐ。為義は右大将(源)頼朝の祖父なり。 ③三男は河内守・義忠。天仁元(二)年(1108) 戊子二月三日に叔父義光(義家の弟)に暗殺される。 ④次は加賀介・義国。 ⑤次は左兵衛尉・義時。 |

P17

|

|

時次は陸奥六郎義隆次は出家 増珍と号す

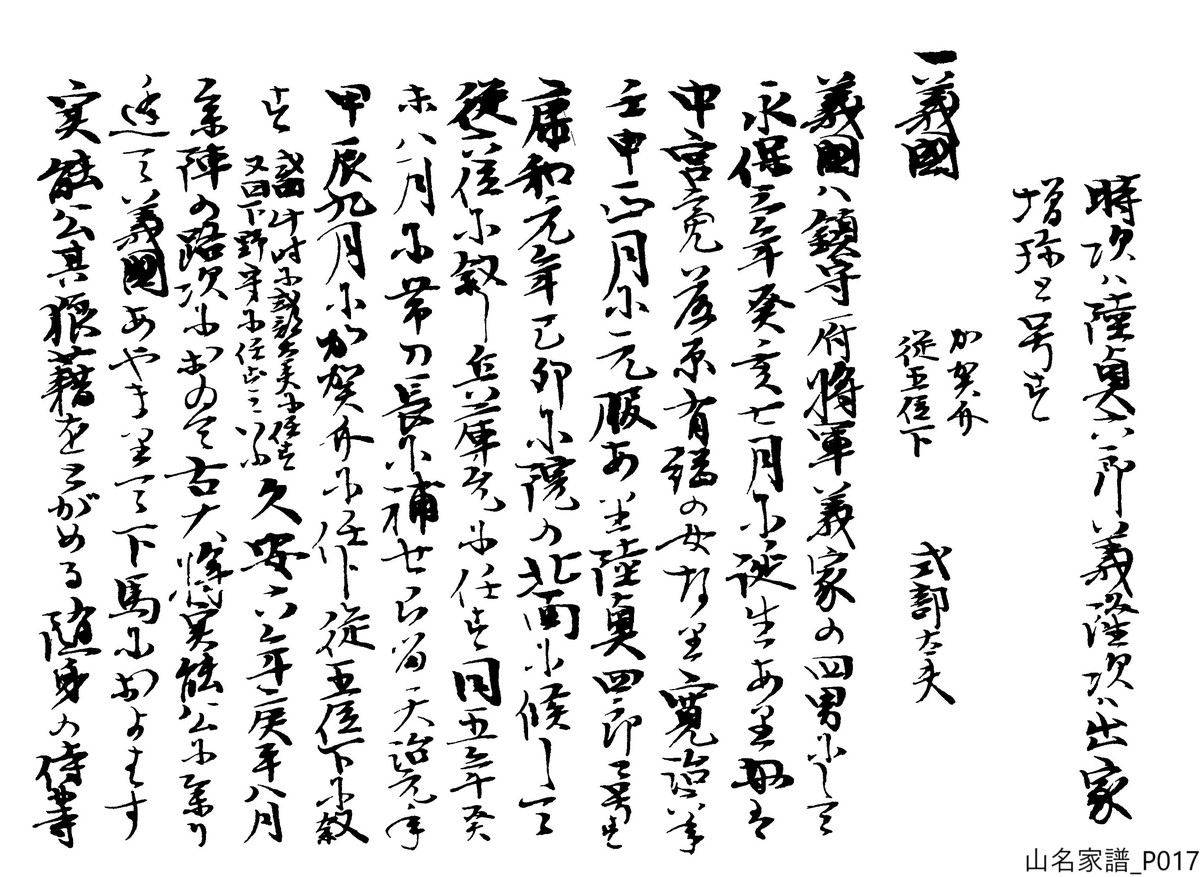

一、義國 加賀介 従五位下 式部太夫

義國は鎮守府将軍義家の四男にして

永保三年癸亥七月に誕生あり母は 中宮亮藤原有綱の女なり寛治六年 壬申正月に元服あり陸奥四郎と号す 康和元年己卯に院の北面に候して 従六位に叙し兵庫允に任ず同五年癸 未八月に帯刀長に補せらる天治元年 甲辰九月に加賀介に任じ従五位下に叙 す(或曰此時に式部太夫に任ず、又曰 下野守に任ずという)久安六年庚午八月 参陣の路次において右大将実能公に参り 逢て義國あやまりて下馬におよばず 実能公其狼籍をとがめる随身の侍等 |

⑥次は陸奥六郎・義隆。

一、義國 加賀介 従五位下 式部太夫

⑦次は出家し、増珍と言う。 義国は鎮守府将軍・義家の四男。

永保三年(1083)癸亥七月に誕生。母は中宮 亮(すけ)・藤原有綱の娘。寛治六年(1092)壬申 正月に元服し、陸奥四郎と名乗る。 康和元年(1099)己卯に上皇の御所を警備する北 面の武士として仕え、従六位に叙し、兵庫允に任命さ れる。 同五年(1103)癸未八月帯刀長(たちはきのおさ・ 皇太子の警護官の長)に任命。 天治元年(1124)甲辰九月に加賀介に任命され従 五位に叙す。(一説には、この時に式部大夫、又曰く、 下野守に任命されたとも言う) 久安六年(1150)庚午八月参陣の途中、右大将 (藤原)実能(従一位)一行の行列に遭遇し、義国は 不注意から下馬の礼を失し、実能公はその無礼を咎めら |

P18

|

|

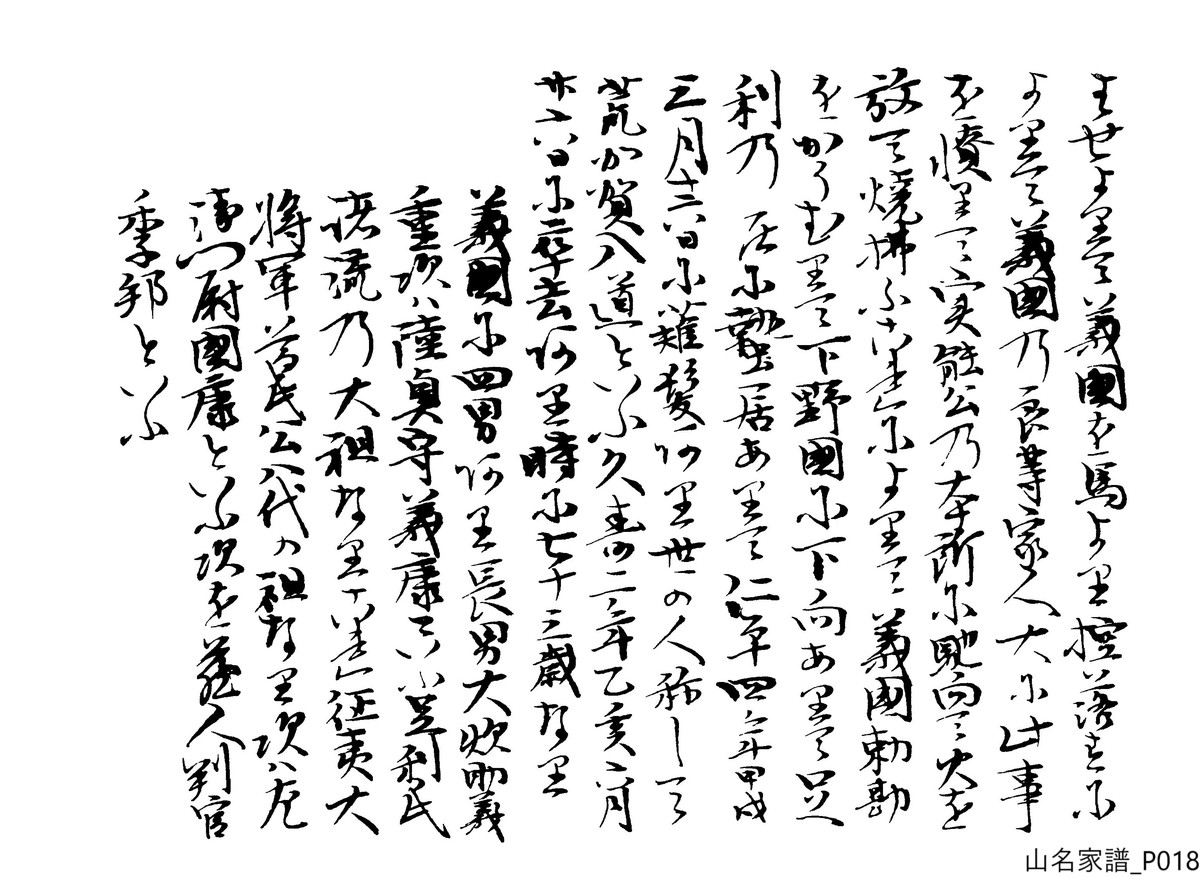

はせよりて義國を馬より控落すに

よりて義國の良等家人大に此事 を憤りて実能公の本所に馳向て火を 放て焼払うこれによりて義國勅勘 をこうむりて下野国に下向ありて足 利の庄に蟄居ありて仁平四年甲戍 三月十六日に薙髪あり世の人称して 荒加賀入道という久寿二年乙亥六月 廿六日に卒去あり時に七十三歳なり 義國に四男あり長男大炊助義

重次は陸奥守義康という足利氏 諸流の大祖なりこれ征夷大 将軍尊氏公八代の祖なり次は左 衛門尉國康という次を蔵人判官 季邦という |

随身の侍等が義国を馬から引き降ろす。義国の家来は

この振る舞いに大いに憤慨し、実能公の本所(詰め所) 押しかけては火を放ち焼き払う騒動があり、勅勘(天 皇から受ける咎め)を受け下野国に下向させられ、足 利庄(栃木県足利市)にて蟄居。 仁平四年(1154)甲戌三月十六日に出家、世の人 は荒賀入道と呼ぶ。 久寿二年(1155)乙亥六月二十六日に七十三歳で 逝去。 義国に四男あり。

①長男は大炊介・義重。 ②次は陸奥守・義康。足利氏諸流の太祖にして、征 夷大将軍(足利)尊氏公の八代前の先祖。 ③次は左衛門尉・国康。 ④次は蔵人判官・季邦と言う。 |

P19

|

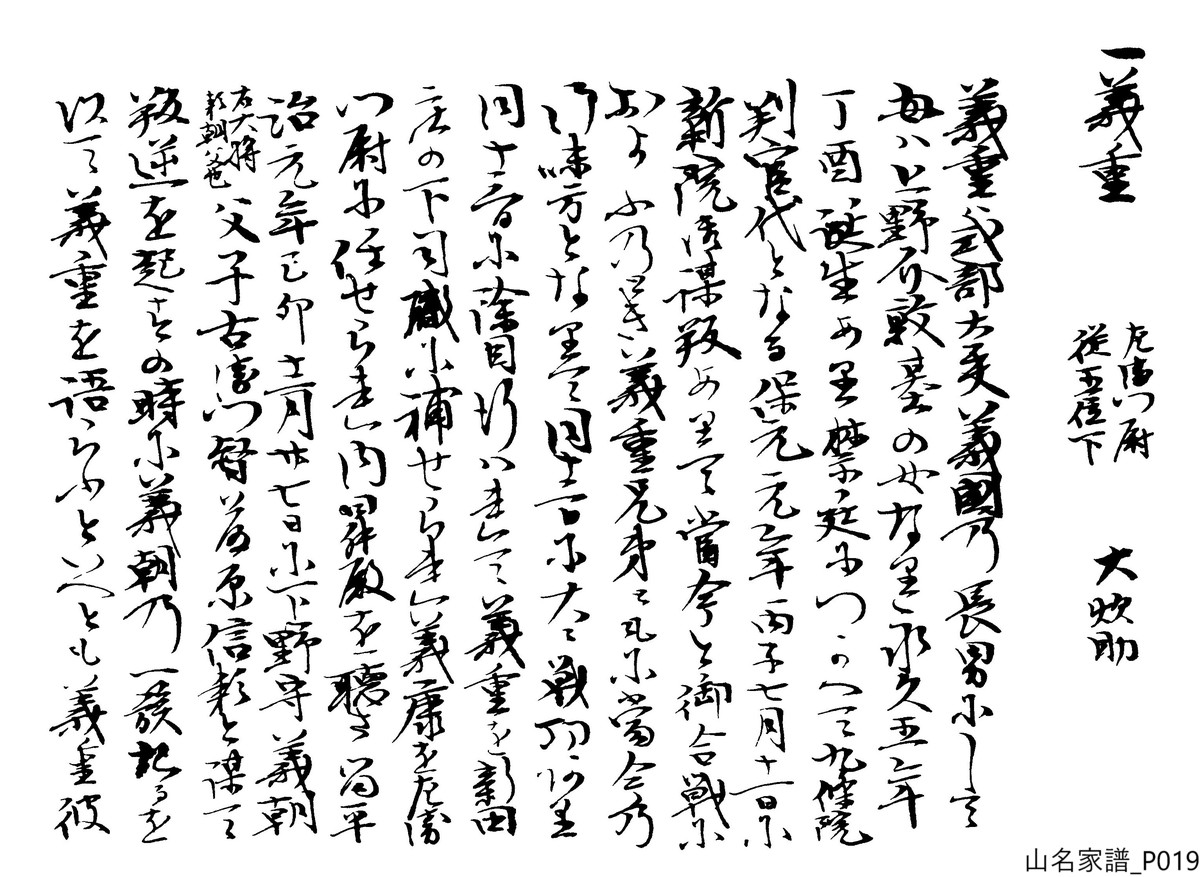

| 一、義重 左衛門尉 従五位下 大炊助

義重は式部太夫義國の長男にして

母は上野介敦基の女なり永久五年 丁酉誕生あり禁廷につかえて九条院 判官代となる保元元年丙子七月十一日に 新院御謀叛ありて当今と御合戦に およぶのとき義重兄弟ともに当今の 御味方となりて同十二日に大に戦功あり 同十三日に除目行われて義重を新田 庄の下司職に補せられ義康を左衛 門尉に任ぜられ内昇殿を聴さる平 治元年己卯十二月廿七日に下野守義朝 (右大将 源頼朝父也)父子右衛門督藤原信頼と謀て 叛逆を起すの時に義朝の一族たるを 以て義重を語らうといえども義重彼 |

一、義重 左衛門尉 従五位下 大炊助

義重は式部大夫・義国の長男にして、

母は上野介(藤原) 敦基の娘。永久五年 (1117)丁酉に誕生。 (長じて)禁裏に仕え、九条院(近衛天皇の中宮・藤 原呈子)の判官代を務める。 保元元年(1156)丙子七月十一日に新院(崇徳上 皇)が御謀叛(保元の乱)を起こして今上天皇(後白 河天皇)との合戦に及ぶ。この時、義重・義康兄弟は 今上天皇側に付き、同十二日に大いに戦功を上げ、 同十三日に除目(任命の儀式)が行われ、 義重は新田庄(上野国新田郡・群馬県太田市周辺) の下司職(荘園の実務を行げししきう荘官)に補任され、 義康は左衛門尉に補任される。 平治元年(1159)乙卯十二月二十七日に下野守 (源)義朝(右大将源頼朝の父)父子が右衛門督・藤 原信頼と謀って反乱(平治の乱)を起こす。この時、 義朝は同族の故に行動を共にする事を説得するが、 |

P20

|

|

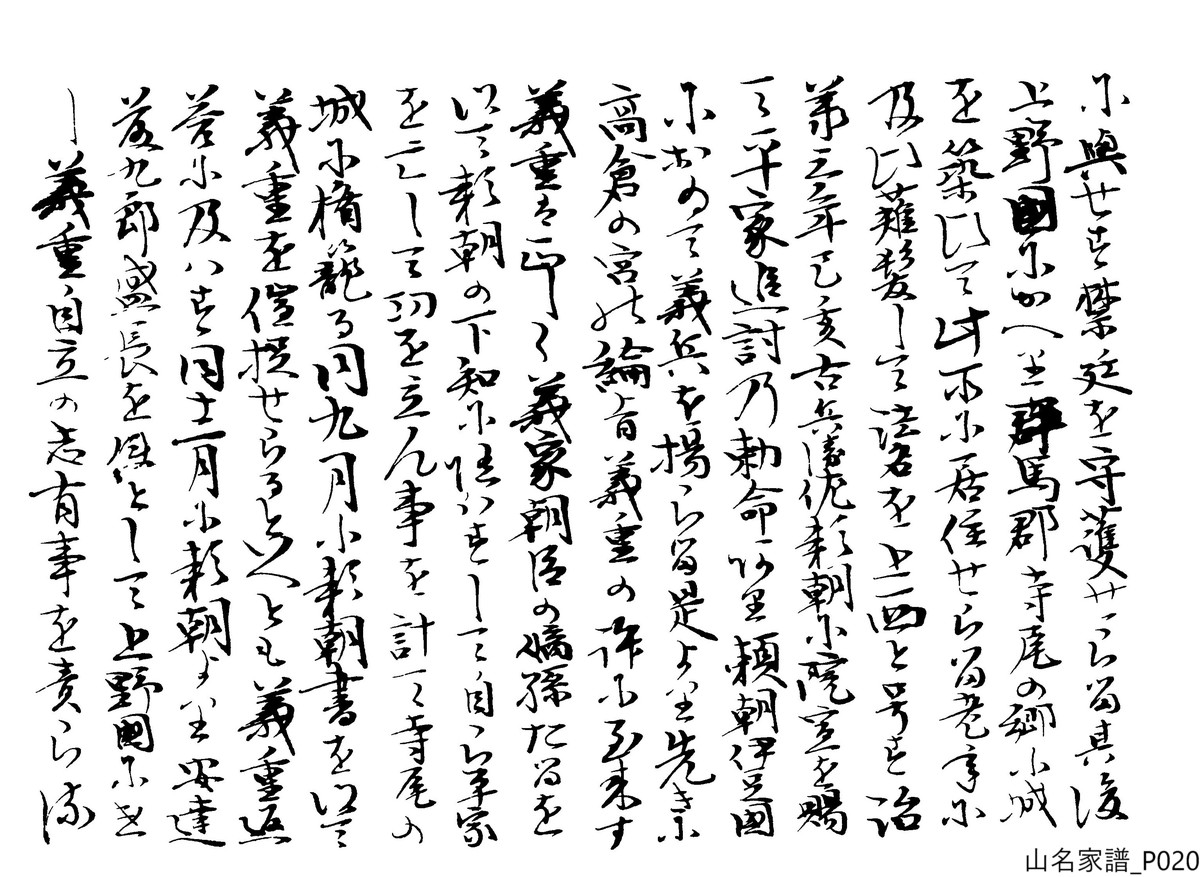

に与せず禁廷を守護せらる其後

上野国にかえり群馬郡寺尾の郷に城 を築いて此所に居住せらる老年に 及び薙髪して法名を上西と号す治 承三年己亥右兵衛佐頼朝に院宣を賜 て平家追討の勅命あり頼朝伊豆国 において義兵を揚らる是より先きに 高倉の宮の綸旨義重の許に到来す 義重は正しく義家朝臣の嫡孫たるを 以て頼朝の下知に随わずして自ら平家 を亡して功を立ん事を計て寺尾の 城に楯籠る同九月に頼朝書を以て 義重を催捉せらるといえども義重返 答に及ぱず同十二月に頼朝より安達 藤九郎盛長を使として上野国に遣 し義重自立の志有事を責らる |

義重は義朝側に付かず禁裏を守護する。

乱後は上野国に戻り、群馬郡寺尾(高崎市寺尾町)の 郷に城を築き居住。 晩年に至って出家し、法名を上西と名乗る。 治承三年(1179)乙亥右兵衛佐(源)頼朝(を始 め諸国の源氏)に向け(以仁王から)平家追討の令旨 が発せられる。(原本には「院宣」、「勅令」とある が、皇子からの令であるので、ここは「令旨」とする。) 頼朝は(配流先の)伊豆国で兵を募り挙兵する。 これに先立ち高倉の宮(以仁王)からの綸言が義重の 手許にも届き、義重は我こそが八幡太郎・義家の嫡孫 であるとの思い(頼朝は曽孫で義重より一代下がる。 《義家―義親―為義―義朝―頼朝の順で言えば玄孫。》 又、頼朝の兄の義平は娘婿。時に義重62才、 頼朝32才) から、頼朝の麾下(旗下、指揮下)に付こうとせず、 自ら平家追討の功を挙げることを計り寺尾の城に立て 籠もる。 同年九月に頼朝は(義重に)麾下に加わるように書を送 り促すも、義重は返答せず。 同十二月に頼朝は安達九郎盛長を使いとして寄越し義 重の「自立の志」(独力での決起?)を諫められる。 |

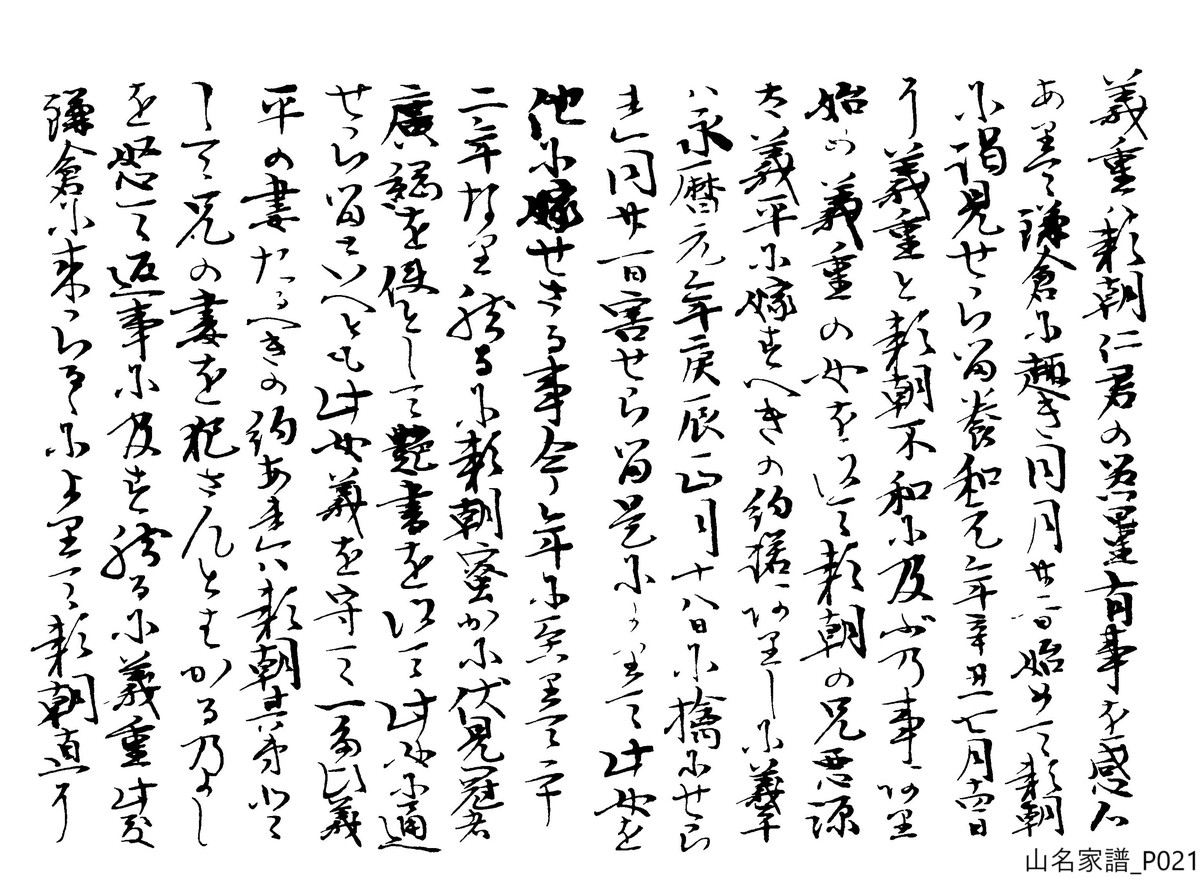

P21

|

|

義重は頼朝仁君の器量有事を感心

ありて鎌倉に赴き同月廿二日始めて頼朝 に謁見せらる養和元年辛丑七月十四日 に義重と頼朝不和に及ぶの事あり 始め義重の女を以て頼朝の兄悪源 太義平に嫁すべきの約諾ありしに義平 は永暦元年庚辰正月十八日に擒にせら れ同廿一日害せらる是によりて此女を 他に嫁せざる事今年に至りて二十 二年なり然るに頼朝蜜かに伏見冠者 廣綱を使として艶書を以て此女に通 ぜらるといえども此女義を守て一たび義 平の妻たるべきの約あれば頼朝其弟と して兄の妻を犯さんとはかるのよし を怒て返事に及ず然るに義重此度 鎌倉に来らるゝによりて頼朝直に |

義重は頼朝に仁君(仁愛深き君主)の器量を大きさを

覚って鎌倉に参陣し、同月二十二日に初めて頼朝に謁 見する。 養和元年(1181)辛丑七月十四日に義重と頼朝の 間に不和が生じる。義重の娘(祥寿姫)は最初、頼朝 の兄・義平(悪源太)に嫁ぐはずだったが、義平が(平 治の乱で)永暦元年(1160)庚辰正月十八日に捕 らえられ、同月二十一日に処刑される。是によって 姫を他家に嫁がせず既に二十二年が経っていた。 頼朝は伏見冠者広綱を使いとして姫に艶書を送り密か に繋がりを持とうとしていたが、姫はひとたび義平の 妻として誓った身なれば、義を重んじ義弟が兄の妻と の密通を謀る不義に怒り返事をせず。 そんな折、鎌倉を訪れていた義重に頼朝は直に |

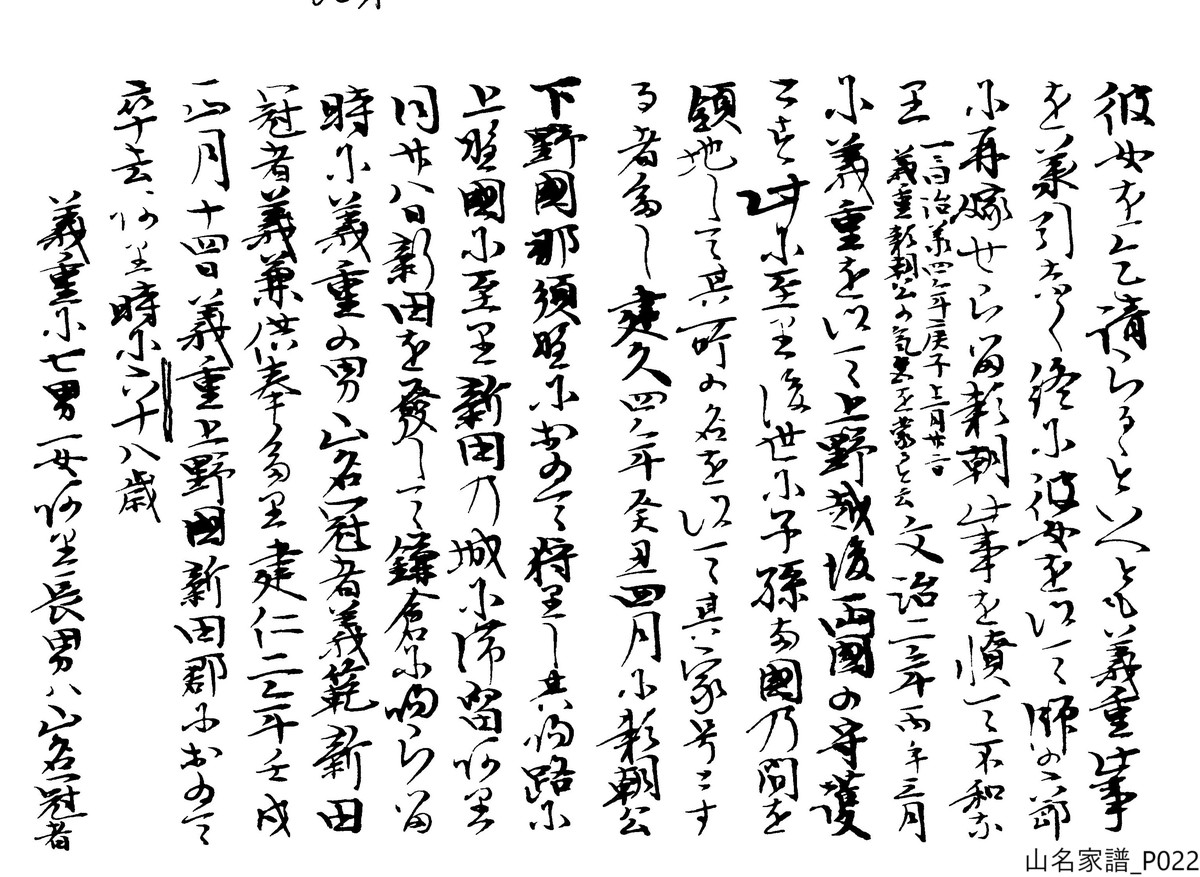

P22

|

|

彼女を乞請らるゝといえども義重此事

を承引なく終に彼女を以て師の六郎 に再嫁せらる頼朝此事を憤て不和な り(一に曰治承四年庚子十二月廿二日 義重頼朝公の気色を蒙ると云う) 文治二年丙午三月 に義重を以て上野越後両国の守護 とす此に至り後世に子孫両国の間を 領地して其所の名を以て其家号とす る者多し建久四年癸丑四月に頼朝公 下野国那須野において狩りし其帰路に 上野国に至り新田の城に滞留あり 同廿八日新田を発して鎌倉に帰らる 時に義重の男山名冠者義範新田 冠者義兼供奉たり建仁二年壬戍 正月十四日義重上野国新田郡において 卒去あり時に六十八歳(八十六歳) 義重に七男一女あり長男は山名冠者

|

姫の事を頼み込み譲り受けようとするが、

義重は承知する事無く、遂には師六郎と再婚 させ、頼朝はこの事に憤り、義重との間が不仲となる。 ( 一説には治承四年(1180)庚子十二月二 十二日、義重は頼朝から不興を被ると言う) 文治二年(1186)丙午三月に義重は上野・越 後両国の守護となる。後世、子孫は両国の間に領地を有 して、それぞれに土地の名を冠して家号とする者多し。 建久四年(1193)癸丑四月に頼朝公、下野国那須 野で狩りを行い、その帰路、上野国に立ち寄り新田の城 に逗留す。同月二十八日に新田を出て鎌倉に戻る。 この時、山名冠者義範・新田冠者義兼がお供を務める。 建仁二年(1202))壬戌正月十四日に義重は上野 国新田郡にて六十八(八十六)歳で逝去。 義重に七男一女あり。

|

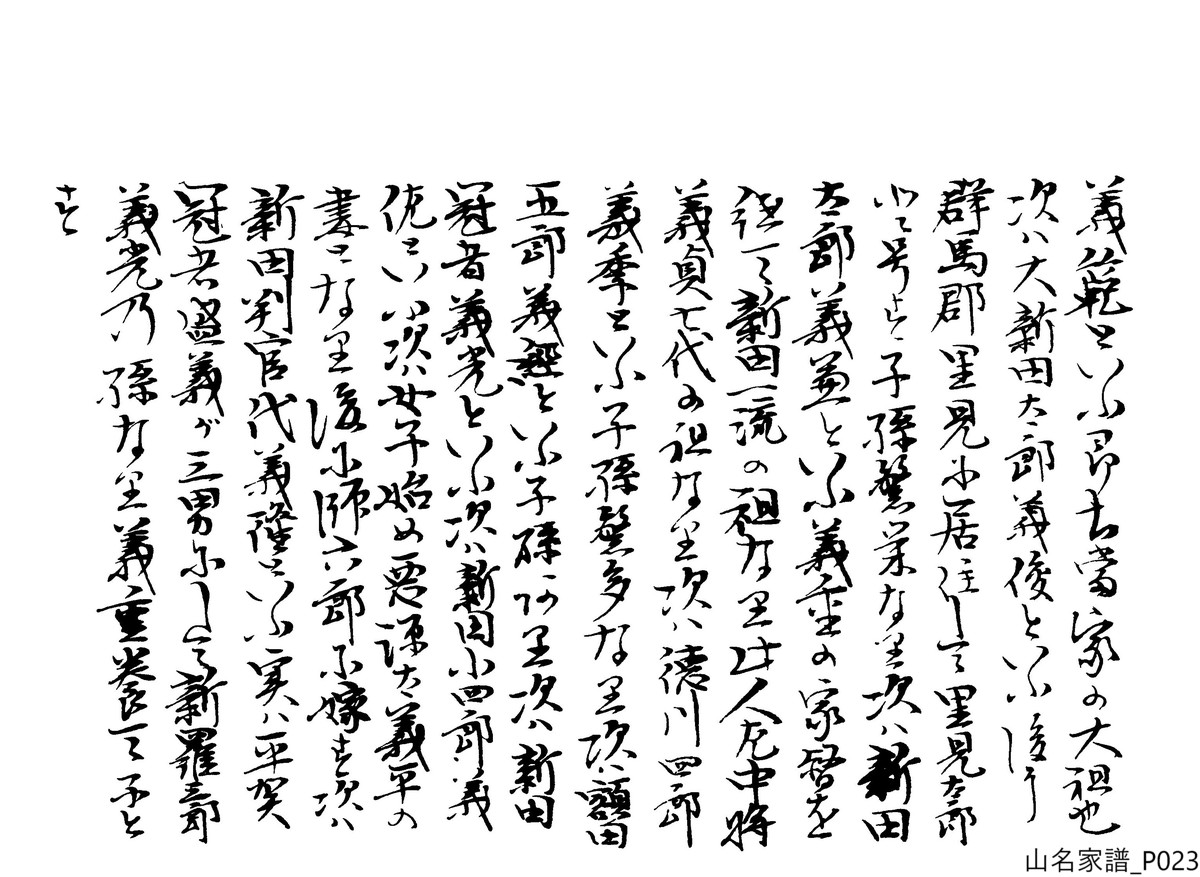

P23

|

|

義範という即ち当家の大祖也

次は大新田太郎義俊という後に 群馬郡里見に居住して里見太郎 と号す子孫繁栄なり次は新田 太郎義兼という義重の家督を 継て新田一流の祖なり此人左中将 義貞七代の祖なり次は徳川四郎 義季という子孫繁多なり次は額田 五郎義経という子孫あり次は新田 冠者義光という次は新田小四郎義 佐という次は女子始め悪源太義平の 妻となり後に師六郎に嫁す次は 新田判官代義隆という実は平賀 冠者盛義が三男にして新羅三郎 義光の孫なり義重養て子と す |

①長男は山名冠者義範、即ち当家の太祖。

②次は大新田太郎義俊、後に群馬郡里見 に居し里見太郎と名乗り、子孫繁栄なり。 ③次は新田太郎義兼、義重の家督を継ぎ 新田氏流の祖となる。義兼は左中将 (新田)義貞の七代前の先祖なり。 ④次は徳(得)川四郎義季(世羅田義季)、 子孫繁多。 ⑤次は額田(戸)五郎義経。 ⑥次は新田冠者義光。 ⑦次は新田子四郎義佐。 ⑧次は女子、初めは悪源太(源)義平の 妻となり、その後、師六郎に嫁ぐ。 ⑨次は新田判官代義孝、生まれは 平賀冠者盛義の三男で、新羅三郎義光 (義重の祖父・義家の弟)の孫。 義重の養子とする。 |

P24

|

|

新田大炊助義重の子孫は上野

下野越後に繁栄せり山名里見 新田徳川額田大嶋田中大井田高林 平澤鳥山脇屋大館堀口一井世良 田江田豊岡金屋等の諸氏皆其 子孫也世に是を新田源氏と称す 足利陸奥守義康の子孫は 上野下野の間に繁栄せり矢田 仁木廣沢荒川細川戸賀崎足 利岩松畠山桃井吉良今川斯波 石橋渋川石堂一色上野小俣加古 等の諸氏みな其子孫なり世に 是を足利源氏というよりて式部太夫 義國を以て新田足利両流の大祖 とする者也 |

新田大炊助義重(義国長男)の子孫は上野国・下野国・

越後国に繁栄する。 山名・里見・新田・徳川(得川?)・額田(額戸?・ごうど) 大嶋・田中・大井田・高林・平沢・鳥山・脇屋・大館・ 堀口・一井・世良田・江田・豊岡・金屋等の諸氏は皆そ の子孫なり。 世にこれを新田源氏と言う。 足利陸奥守義兼(義国二男)の子孫は上野国・下野国の 間に繁栄する。 矢田・仁木・広沢・荒川・細川・戸賀崎・足利・岩松・ 畠山・桃井・吉良・今川・斯波・石橋・渋川・石堂・ 上野・小俣・加古等の諸氏は皆その子孫なり。 世にこれを足利源氏と言う。 従って式部大夫義国をもって、新田・足利両流の太祖 とする。 |