神辺城

福山市の北に広がる神辺平野の中央にあり、標高120メートル程の小丘を城塞化したもの。南北朝の頃より近世の初頭まで、備後国守護所が置かれた。山頂からは、東西に伸びる山陽道はもとより、南方瀬戸内の島々が一望に収まり、まさに要衝に相応しい地勢であることがわかる。前回、平成6年(1994)の時は麓から標高差110メートルの城山を参加者皆で登り、山上で現地説明を受けたそうです。

(残念ながらバスが登れる道路が未整備な為、今回は訪れません。代わりに福山城を見学します。)

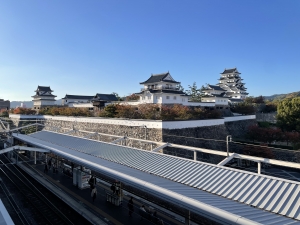

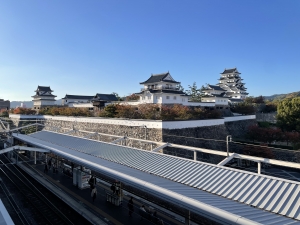

福山城

福山城は江戸時代初期の一国一城令発布後に竣工された城で、大規模な近代城郭としては最後の城と言える。

江戸時代以前の備後国の守護所は神辺城に置かれ、山名氏も神辺城を中心に備後国を支配していた。時代の変遷に伴い為政者が変わっても神辺城を代々守護所として引き継いで来たが、江戸時代に入封した水野氏は神辺城を廃し、藩都を福山に移して新たな城下町作りを進めた。

福山城築城に際しては、廃城となった神辺城はもとより、江戸幕府より下賜された伏見城の遺材も多く用いられた。神辺城にあった櫓の幾つかは、福山城に移築されたと言う。神辺城の名残を探しに、訪れて見たいと思います。

尾道港

古代より開かれた瀬戸内海の要港。室町幕府は大陸貿易によって財政を支えているが、山名氏もそれに加わる特権を得て、この尾道港を拠点に貿易に意を用いた。いわゆる天龍寺船で、山名氏が扱った輸出品は硫黄等であった。また、尾道は奥出雲地方で作り出された玉鋼の主要な積み出し港でもあった。

西国寺

西国随一のお寺という意味を込めて西国寺と名付けられたと言われる。尾道の古寺群を代表する真言宗の名刹。尾道三山の一つ愛宕山の山腹に数々の諸堂を配した大伽藍が広がる。

金堂は行基菩薩開基と言われるが度々の火災に遭い、現在の建物は南北朝時代に山名氏が再建したもので重文指定。お寺の最上部に建つ三重塔は足利六代将軍・義教公による寄進で、此方も重文に指定され、往時の壮麗さを今に伝えている。

天寧寺

貞治6年(1367)足利二代将軍義詮の開基による禅刹。康応元年(1389)三代将軍義満の厳島詣での際、守護職であった時義は病床にあったので、時熈が名代として接待をつとめた。

現在は市街地が海に向かって拡張されているが、その当時は寺の下が遠浅の波打ち際で、沖合に停めた御座船まで小舟で繋ぎ板を渡して浮橋とした故事が有名である。

しかし、この故事の翌年・明徳元年(1390)に義満将軍は、山名時煕達は、山名が源氏の名門で、足利と同じ義国の流れを受け継いだ新田一族である事を誇り、足利を軽視していると怒りを募らせ、伯父の山名氏清等に時煕の討伐を命じて、明徳の乱へと至る。

千光寺と千光寺公園 文学のこみち

尾道のシンボルと言える千光寺(標高144メートル)にある真言宗の古刹。周辺一帯は公園として整備されている。山中の小径には尾道に縁が深い志賀直哉・林芙美子ら二〇数人の文学碑が点在して尾道の情緒を深めている。

ロープウェイで山頂に登り、展望台~千光寺~文学のこみち~天寧寺まで、尾道の箱庭風景を楽しみながら参道を降りて見たいと思います。

おのみち竹村家

懇親会の会場は、竹村家という尾道で随一の料理旅館をお世話頂きました。

元々、竹村家は明治35年にアサヒビアホールを冠したハイカラな洋食屋として開業し、その後、大正時代に火災に遭って建て替えを行った際に、現在の料理旅館へと生まれ変わったそうで、以来昭和・平成を経て尾道の料理旅館として長い伝統を重ね、今日まで地域の味を伝えています。

尾道水道に面した建物の2階大広間からは、行き交う船や向島まで視界が開け、食事だけでなく景色も大いに楽しめそうです。

また、小津映画「東京物語」をはじめとして、幾つかの映画で尾道ロケの舞台として登場しています。

御調八幡宮

神護景雲3年(769)に起きた道鏡事件では、宇佐八幡宮の神託を確認に出向いた和気清麻呂が、道鏡の存在を否定する神託を朝廷に伝えた事で、清麻呂が大隅に流罪となり、女官を務めていた姉の広虫も備後国へ流罪となりました。配流後、広虫は持っていた円鏡に宇佐八幡大神を勧請して、清麻呂の無事を祈った事がこの八幡宮の始まりとなります。

その後、石清水八幡宮の別宮となり、備後総鎮護の神社として崇信され、往時は随分栄えた神社でした。社殿も源頼朝が再建をしたり、足利尊氏も社殿を寄進しているので源氏とは浅からぬ縁が有るようです。

仙石庭園

東広島市の医師である山名征三氏が、医業の傍ら25年の歳月を費やして作り上げた現代版大名庭園である「仙石庭園」。

東広島の田園地帯の一角に、なだらかな谷筋の地形を上手くいかし、一万二千坪の敷地の中に、特徴的な庭石群を魅力的に見せる庭園を複合的に配置して、石の持つ魅力と花木の調和をゆっくりと楽しめます。また、「仙石庭園」は、日本で唯一の庭石に関する博物館として学術資料の展示や研究、保管の役目も有しています。