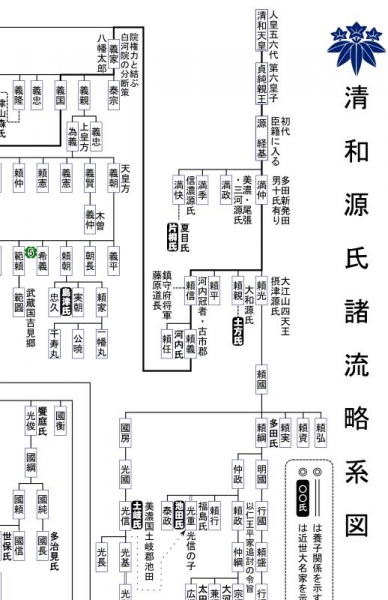

会誌「山名」第6号掲載

─ 清和源氏の形成から明徳の乱後まで ─

山名氏編年史の考証②

山名 年浩

| 山名氏関連年表内の目次 |

|---|

| 850年~1157年 清和天皇から源義国あたり |

| 1180年~1300年 平氏追討から、鎌倉時代後期まで |

| 1301年~1348年 鎌倉幕府倒幕、建武中興、南北朝のはじめ |

| 1349年~1358年 観応の擾乱から、足利尊氏逝去あたり |

| 1361年~1371年 北朝帰順から山名時氏逝去あたり |

| 1372年~1388年 山名師義から山名氏清・時義の時代 |

| 1389年~1391年 山名義時逝去から明徳の乱へ |

| 1392年~1399年 内野合戦後から応永の乱へ |

| 1400年~1408年 乱終結から、義満逝去まで |

| 1409年~1416年 足利義持、山名時煕・持豊の時代 |

| 山名氏編年史参考・関連文献 |

| *参考文献* ①大日 『大日本史料』、②家譜 『山名家譜』、③守護辞典 『室町幕府守護職家辞典』、 ④氏清年譜 『山名陸奥守氏清公略年譜』、⑤南北朝史 『南北朝編年史』 ⑥常熈年譜 「山名常熈関係略年譜」(『山名常熈と禅刹』収集) |

1349年~1358年 観応の擾乱から、足利尊氏逝去あたり

| 和暦 | 出来事 | 参考文献 | |

|---|---|---|---|

| 1349 | 正平4年6月 貞和5年 |

直義と高師直の対立に伴う緊張激化のため、尊氏、師直を執事からはずす。 | 『太平記』巻27、「足利尊氏年表」P28 |

| 8月12日 | 数万騎の兵、直義、師直の許に馳せ集まる。山名時氏は師直の屋形へ。 | 『太平記』巻27 | |

| 8月13日 | 直義は尊氏の御所へ入り、師直の師泰は大軍を率いて、尊氏の御所を囲む。 | 『太平記』巻27 | |

| 尊氏は直義を政務からはずし、上杉重能、畠山道宗を越前に追放することで、師直は囲みを解く。 | 『太平記』巻27 | ||

| 9月13日 | 師直が近国の将兵に命じて、直冬を備後国の鞆に攻めしむ。直冬は敗れ、肥後国へ赴く。 | 『太平記』巻27 | |

| 10月22日 | 義詮が鎌倉から上洛。 | 『太平記』巻27 | |

| 12月8日 | 直義、細川顕氏の第に移り、剃髪隠遁す。 | 『太平記』巻27 | |

| 1350 | 正平5年10月13日 観応元年 |

尊氏、直冬討伐のため九州に向う。 | 『太平記』巻28 *37 |

| 10月25日 | 直義、大和国に逃れ、光厳上皇の院宣を賜わり、鎮守府将軍に補せられる。 | 『太平記』巻28 | |

| 12月9日 | 直義、使者を吉野に遣わし、降参を乞う。 | 『太平記』巻28 | |

| 1351 | 正平6年正月7日 観応2年 |

直義7万騎にて、八幡山に陣し、義詮を攻めんとする。 尊氏は山名時氏を先鋒として上洛をはかり西宮を経て瀬川(箕面市)に駐留。 |

『太平記』巻29、『兵庫県史』巻2P686 |

| 正月10日 | 尊氏と直義軍とが接触し、赤松範資が尊氏軍の主力となり大渡で戦う。 | 『兵庫県史』巻2P686 | |

| 正月15日 | 尊氏は桃井軍と四條河原で戦う。山名時氏が直義軍に投じた為、戦況は一変し、尊氏、師直、佐々木道誉は敗れて丹波に逃れる。 | 『兵庫県史』巻2P686 | |

| 2月20日 | 尊氏は使者を男山の直義に送り、講和をはかる。 | 『兵庫県史』巻2P688 | |

| 2月26日 | 師直、師泰兄弟を上杉能憲が武庫川辺で斬殺。 | 『兵庫県史』巻2P688 | |

| 3月25日以前 | 山名時氏が出雲守護職となる。 | 『二尊院文書』*38 | |

| 6月 | 尊氏が義詮とともに直義討伐の計画に着手する。 | ||

| 8月1日 | 直義が斯波高経、上杉朝定、山名時氏等を従えて北国に逃走。 | 『兵庫県史』巻2P690 | |

| 8月5日以前 | 幕府は佐々木氏を出雲守護職として認めている。 | 『二尊院文書』*39 | |

| |

8月13日以前 | 幕府は山名時氏の丹波守護職をとりあげる。 | 『武家時代』P98、『神護寺文書』*40 |

| 8月18日 | 尊氏、直義追討の宣旨を受ける。 | 『太平記』巻30 | |

| 10月8日 | 直義、鎌倉に下る。 | 『太平記』巻30 | |

| 10月 | 幕府は山名時氏の若狭守護職をとりあげる。 | 『武家時代』P98 | |

| 1352 | 正平7年正月6日 観応3年 |

直義、薩多山の合戦に敗れる。 | 『太平記』巻30 |

| 2月26日 | 直義の急死。(毒殺されたとの風聞があった。) | 『太平記』巻30 | |

| 閏2月20日 | 北畠顕能等、不意に義詮を討ち、これを破る。義詮、近江四十九院へ逃る。 | 『太平記』巻30 *41 | |

| 閏2月28日 | 新田義興、義宗、義治の大軍、尊氏の軍勢と武蔵野の小手差原で対陣す。新田軍が敗れて、敗走す。 | 『太平記』巻31 | |

| 3月9日 | 義詮、近江の四十九院を発し、京都に向う。 | 『太平記』巻31 *42 | |

| 3月15日 | 北畠顕能等、石清水八幡宮へ退く。 | 『大阪府史』巻3P744 | |

| 3月27日 | 義詮の軍勢、南朝方と荒坂山にて戦う。4、5日後山名師氏(師義とも言う)が出雲、因幡、伯耆の勢を率いて上洛。財園院に陣をとる。 | 『太平記』巻31 | |

| 4月25日 | 和田、楠等の軍勢は八幡山へ上り、土岐、佐々木、山名、赤松等の軍勢は洞峠へ上る。 | 『太平記』巻31 | |

| 5月11日 | 八幡の軍勢、力尽き、後村上天皇、囲みを衝いて東條に逃れる。 | 『太平記』巻31 | |

| 8月26日 | 山名師氏(師義)、八幡の軍功として、若狭国税所今富庄の知行を佐々木道誉に属して申達せんとすが、道誉の無礼を怒り、伯耆をさして下る。 | 『太平記』巻32 | |

| 山名師氏(師義)、父時氏(当時53歳)は足利直義と共に南朝方となり、出雲、伯耆、隠岐因幡、四カ国を征服し、 | 『太平記』巻32、②『家譜』P56 *43 | ||

| 南朝の諸軍と相応じて京都に進撃せんとす。 つまり、時氏は血気盛んな息子たちに引っ張られ幕府と袂を分かった。このことで丹波守・若狭守を取り上げられる事となった。 |

|||

| 9月27日 | 文和と改元。 | ||

| 1353 | 正平8年5月7日 文和2年 |

山名時氏、師氏(師義)、伯耆を立ちて、但馬、丹後の兵を集めて上洛。 | 『太平記』巻32、②『家譜』P59 |

| 南方より、四條大納言隆俊を惣大将として3000余騎上洛。 *44 | |||

| 1353 | 正平8年6月9日 文和2 |

南朝の官軍3000余騎、八條、九條の在家に火をかけ、山陰道の寄手、山名師氏(師義)等5000騎は梅津、桂、嵯峨、仁和寺、西七條に火をかけて、京中に追寄せる。山名が執事小林右京亮、佐々木が勢に打勝ち、山名師氏(師義)は土岐が勢に打勝つ。吉良、石堂、原、蜂屋、宇都宮民部少輔、海東、和田、楠は細川清氏に打勝つ。 | |

| 義詮の軍勢大敗し、義詮、東坂本に逃れる。 | 『太平記』巻32、②家譜P60 | ||

| 6月12日 | 高師詮(師直の子)、西山の善峰に陣し、山名の兵これを攻め、師詮は破れ、自害す。 | 『太平記』巻32、②『家譜』P60 *45 | |

| 6月13日 | 義詮、後光厳天皇を奉じて、東近江を経て、美濃の垂井に宿る。 | 『太平記』巻32、②『家譜』P61 | |

| 7月23日 | 山名時氏、師氏(師義)、京都に留まるを得ず。伯耆国に下る。 | 太平記』巻32、②家譜P61 *46 | |

| 7月29日 | 尊氏、鎌倉を発し、9月21日光厳天皇とともに上洛。 | 『太平記』巻32頭注(鶴岡社務記録) | |

| 9月 | 直冬、南朝から綸旨を賜わり、総追捕使に任ぜらる。 | 『太平記』巻32頭注(園太暦) *47 | |

| 1354 | 正平9年10月18日 文和3年 |

尊氏、山名を攻めるため、義詮を播磨国へ下さる。佐々木道誉、赤松則祐したがう。 | 『太平記』巻32頭注(建武三年以来記10-16) |

| 12月13日 | 山名時氏、師氏(師義)直冬を大将として伯耆を発す。 | 『太平記』巻32 *48 | |

| 丹波国の守護仁木頼章は一戦も交えず山名勢を通過させる。 | 『太平記』巻32 |

||

| 12月24日 | 兵力の大半を播磨の義詮に送った尊氏は、江州武作寺へ落ちる。 | 『太平記』巻32、②『家譜』P62 *49 | |

| 1355 | 正平10年正月16日 文和4年 |

桃井直常、直信、斯波氏頼入洛。 | 『太平記』巻32 *50 |

| 正月22日 | 直冬、山名、石堂入洛。 | 『太平記』巻32 *51 | |

| 尊氏、東坂本に入る。 桃井直常、斯波氏頼、如意山に登る。 |

『太平記』巻32頭注(建武三年以来記) *52 | ||

| 正月23日 |

尊氏、比叡山に移る。 | 『太平記』巻32頭注(園太暦) | |

| 正月25日 | 直冬、東寺実相院に陣をとる。楠木正儀は男山に陣をとる。山名時氏は西山に陣をとる。 | 『太平記』巻32頭注(建武三年以来記) | |

| 1355 | 正平10年2月4日 文和4年 |

尊氏、東坂本に着く。義詮、山崎の西、神南の北なる峯に陣をとる。直冬は東寺を攻の城に構える。山名時氏、師氏 | 『太平記』巻32 *53 |

| (師義)、淀、鳥羽、赤井、大渡に分けて陣をとる。楠木正儀等は八幡の山下に陣をとる。 | |||

| 2月6日 | 山名師氏(師義)、八幡に控えたる南方の勢と一つに成って、神内宿に打寄せる。 | 『太平記』巻32 *54 | |

| 山名師氏(師義)、赤松則祐の一族・佐々木道誉の若党が守る一陣を破る。 山名時氏、細河頼之・繁氏等が守る二陣を破る。 山名勢、義詮の陣を守る佐々木道誉の頸を取ろうと近づくが、赤松則祐の勢にはばまれ、山崎をさして引く。 山名師氏(師義)、左ノ目から小耳の根へ射付けられ、馬も射られ自害せんとするを、河村弾正が自分の馬に師氏を乗せて行く。河村弾正は切死す。 山名師氏(師義)は淀へ帰り、討死した者どもの名字を書きしるし、因幡の岩常谷の道場へ送り、亡卒の後世菩提を弔う。中でも河村弾正には、敵から首を乞受けて弔う。 |

|||

| 3月13日 | 直冬、国々の大将相共に、東寺、淀、鳥羽の陣を引て、八幡、住吉、天王寺、堺の浦へ落ちる。 | 『太平記』巻33 | |

| 1358 | 正平13年4月29日 延文3年 |

尊氏、癒瘡を患い、逝去する。(54歳) | 『太平記』巻33 |

- *37、兵庫県史2巻では10月28日となっている。

- *38、『二尊院文書』観応2年3月25日付で禅林寺衆来迎院領出雲国淀新荘地頭職に対する土屋佐衛門太郎、多胡孫四郎等の濫妨停止を令した直義の御教書が山名時氏に施行され、同4月3日時氏がこれを遵行している。『武家時代』P112

- *39、『二尊院文書』観応2年8月5日 足利義詮御判御教書によれば出雲国淀新荘地頭職に対する濫妨停止のことが佐々木高氏に令せられている。『武家時代』P112

- *40、『神護寺文書』観応2年8月13日付 同寺領丹波国吉富本、新両荘に対する内藤定光の濫妨を停止する旨の足利義詮の御判御教書が仁木頼章に宛てて出されているから、この時既に丹波守護職は山名時氏にかわって再び仁木頼章に付与されていたと考えられる。『武家時代』P112

- *41、本文中では2月27日となっているが、同書註に2月20日が正しいとある。

- *42、本文中では3月11日。註では3月9日。

- *43、『太平記』では8月26日であるが、『家譜』では8月28日となっている。

- *44、『家譜』では、但馬、出雲、丹後の兵となっている。

- *45、太平記の本文では6月11日となっているが、註では『園太暦』の6月12日をとっている。

- *46、山名の兵士が在京に疲れ、都を落ちて行き、また、義詮が東山、東海、北陸道の勢を率いて攻め上り、赤松則祐が中国より上洛してくるという風聞があった。『山名家譜』では7月25日、京を発し、28日に伯耆に帰陣したとある。

- *47、『太平記』の本文では、尊氏が山名を攻んと、義詮を播磨へ下し、これを聞いた山名時氏が、直冬を惣大将として招請し、直冬は、南朝に尊氏、義詮追討の綸旨をもとめた。となっている。

しかし、注では、直冬への綸旨が文和2年9月、義詮が播磨国へ下ったのが文和3年10月18日となっており、本年表では注の日付をとった。

『山名家譜』では、文和2年冬に、尊氏、義詮が時氏を討んとして兵を集め、時氏がこれを聞いて、直冬を迎えて、南朝へ奏して、尊氏、義詮追討の綸旨を賜わった。となっている。これは太平記の本文と一致している。

- *48、時氏は播磨に入り義詮を討ち、その後丹波へでて仁木頼章の佐野城を打落とす計画であったが、越中の桃井直常、越前の斯波高経より飛脚が到来して、時氏に急ぎ京都へ攻上ってほしい、同時に北陸からも攻上る由の知らせを受け、時氏は急據、上洛することになった。

- *49、太平記の本文では正月12日だが、頭注では12月24日を正しいとしている。

- *50、太平記の本文では正月13日だが、頭注では正月16日となっている。(園太暦)

- *51、太平記の文では正月13日だが、頭注では正月22日となっている。(園太暦)

『山名家譜』P63では

正月12日 時氏父子入洛

同 14日 桃井直常も入洛す。

同 16日 足利高経は直冬を供奉して入洛し、此日時氏淀の辺に陣し、諸将と相議して、北朝の年号を止めて、南朝の正平10年を用いる。

- *52、『家譜』P63.2月4日尊氏は大軍を率いて東坂本に陣せらるとある。太平記本文でも2月4日となっている。

1361年~1371年 北朝帰順から山名時氏逝去あたり

| 西暦 | 和暦 | 出来事 | 参考文献 |

|---|---|---|---|

| 1361 | 正平16年7月12日 康安元年 |

山名時氏、嫡子師氏(師義)、次男中務大輔、出雲、伯耆、因幡3箇所の勢3千騎を率いて美作へ発向す。 | |

| 名木木山二箇条、篠向の城、大見丈ノ城、菩提寺ノ城、小原ノ城大野城、六箇所の城は一矢も射ず降参する。 林野、妙見二ノ城は20日あまりこらえたるが、山名方にひきいれられる。 倉懸、城一つ残り、佐用貞久、有元佐久がわずか二・三百騎にて楯籠りたり。山名時氏、子息中務少輔三千余騎にて押寄せ城の四方の山々峯々二十三箇所に陣を取る。 播磨と美作の堺には竹山・千草・吉野・石堂が峯の四箇所に赤松則祐が百騎づつ勢を籠める。 山名の執事小林重長は二千余騎にて星祭ノ獄へ打上り、城を眼下に見下ろしてひかえる。 赤松世貞・舎弟則祐・其弟氏範・光範・師範・直範・顕範・佐用・上月・眞嶋・杉原の一族、二千余騎、高倉山の麓に陣を取る。 山名師義は勝れたる兵八百騎を卒して、遊軍としてひかえる。阿保信禅が山名方に変わり、但馬国へ馳せ越え、長九郎左衛門と一緒に播磨へ打て入らんと企てるので、赤松は法花山に城郭を構え、大山越の道を塞いで、五箇所へ勢を差向けた。 赤松は山名と戦うにも勢少なく、中国の大将細川頼之に備前、備中、備後の兵を集めるよう応援を頼んだが、兵共は己が国々の私戦を捨てかねて、大将に従わなかった。 |

|||

| 11月4日 | 倉懸の城は兵粮がつき、後攻めの頼みもなく、ついに落ちた。山名は山陰道四箇所をあわせ持つこととなった。 | 『太平記』巻36、②『家譜』P65~68 *55 | |

| 1362 | 正平17年6月3日 康安2年 |

山名時氏、五千余騎にて伯耆より美作の院庄へ打越えて、国々に勢を分つ。 | 『太平記』巻38 *56 |

| 一方へは、師義(師氏)を大将とし二千余騎、備前、備中両国へ発行す。一勢は備前仁萬堀に陣をとりて、敵を待つ。其国の守護の勢、松田・河村・福林寺・浦上等、皆無勢なれば、城に楯籠る。 | 『太平記』巻38 *57 | ||

| 1362 | 正平17年 康安2年 |

一勢は、多治目備中守 *58、猶崎を侍大将として千余騎、 備中の新見へ打出たる。 秋庭三郎 *59、水も兵粮も沢山なる松山の城へ多治目、猶崎を引入れしかば、当国の守護越後守師秀 *60、備前の徳倉の城へ引退く。備前、備中の国人の大半は、時氏に降参せり。 |

②家譜P69 *61 |

| 備後へは富田判官秀貞が子息弾正少弼直貞、八百騎 *62に て出雲国より国中へ打出たるに、江田、廣澤、三吉の一族馳著きける間、程無く二千余騎に成りにけり。 宮下野入道の城を攻めんとする時、石見国より足利直冬五百騎にて富田に力を合わせ戦はんとする。直冬、富田とともに宮下野入道に打ち負ける。 |

『太平記』巻38 *63 | ||

| 但馬国へは山名師義・氏冬・小林重長を侍大将にて二 千余騎、大山を経て播磨へ出ようとしたが、但馬国守護仁木頼勝等将軍方が楯籠る城が未だ落ちず、但馬の宮方の住人は我国をさしおいて、他国へ越えられないので、しかたなく小林の勢だけで、播磨へ出ようとしたが、赤松直頼が大山に城を構えて通路を塞いだので、小林は丹波へ出て、和久郷に陣を取った。 |

『太平記』巻38 | ||

| 丹波の守護仁木義尹が待ちかまえていて、また将軍の 命令で若狭守護、遠江守護、三河守護に三千騎をそえて送りこみ、篠村に陣を取った。丹波の兵共は、今は将軍方が強いだろうと考えたので、篠村の勢は五千余騎となった。 山名の勢は、わずか七百余騎、兵粮乏しく、人馬ともに疲れて、伯耆へ退却した。 |

②家譜P69~70 | ||

| 1363 | 正平18年4月18日 貞治2年 |

山名時氏父子伯耆を発し京都に向い、京都につく。同28日に将軍義詮公に拝謁し、則但馬、因幡、伯耆、丹波、美作の五ヶ国を賜り出雲丹後の守護職となる。 | 『太平記』巻39、②『家譜』P72 *64 |

| 1366 | 正平21年 | 当時は神主=坊主であった。時氏は山名郷でのその任命権を持っていた。 | |

| 1367 | 正平22年3月29日 貞治6年 |

中殿の御会にあたり、山名氏清は将軍義詮(よしあき)の帯剣の役として従った。時氏は幕府の引付衆となる。 | 『太平記』巻40 |

| 12月7日 | 義詮、逝去す。(38歳) | 『太平記』巻40 | |

| 1368 | 正平23年4月17日 応安元年 |

山名時氏・三男氏冬・四男氏清は将軍義満の元服に際し、剣、鞍、馬を献ず。 | 「鹿苑院殿御元服記」(『後鑑』) *65 |

| 5月15日 | 山名時氏、并子息中務少輔、御所において始行。 | 「花営三代記」(『群書類従』) *66 | |

| 8月28日 | 日吉神社神輿入洛の風聞。朝廷延暦寺の訴訟を裁許せ んとするが、武家執事等は拒む。山名時氏、赤松則祐、佐々木氏頼等は裁断有べきの旨意見するが、幕府は遵行を拒む。 |

『後愚昧記』 | |

| 8月29日 | 衆徒神輿を奉じ西坂本に降る。諸将の警固。山名時氏、子息等其勢千余騎、多々須河原に陣す。 | 『後愚昧記』 | |

| (月日不詳) | 将軍義満、評定衆を定めらる。山名時氏、仁木義長、今川貞世、佐々木氏頼、赤松義則の五人なり。 | ②家譜P72 | |

| 1369 | 正平24年正月22日 応安2年 |

六條八幡宮御社参。役人。御幣。山名右馬助。(幸松か)御剣。同修理亮。(義理か) | 『花営三代記』 |

| 2月7日 | 楠木正儀、幕府に投降。 | 『花営三代記』 | |

| 1370 | 建徳元年正月5日 応安3年 |

山名時氏の3男氏冬が死去。 | 『鳥取県史』巻2P226 |

| 正月18日 | 御評定始。日次事。十日依山名氏冬去五日事御斟酌 | 『花営三代記』 | |

| 4月 | 将軍義満、細川頼之をして河内、和泉に向わしむ。 | ②家譜P72 | |

| 山名時氏、父子もこれに従い、4月8日京都を発し15日に河内国に着く。 時氏父子、今川泰範は一万五千騎で千剱破城に向い、龍泉寺、観音寺両所に陣して戦う。始め時氏父子は観音寺中院に陣し、その後退いて龍泉寺山に陣し城に向いて陣取らる。 11月細川頼之諸将と計りて、時氏をして和泉、河内の内に放火し、氏清をして敵の兵粮の道を指塞ぎ、其のついえに乗じて攻んと約して、氏清を止めて、同22日に諸勢京都に帰陣あり。 |

|||

| 6月18日 | 一方内談始行。山名義理。 | 『花営三代記』 | |

| 12月 | 山名時氏老年に及ぶにより、領国但馬、因幡、伯耆、美作、 | ②家譜P74 | |

| 丹波、丹後、紀伊、和泉、備後、隠岐、出雲十一カ国を家嫡に譲り与え隠居すべきのよしを乞わる。 *67 将軍家許容あり、よりて十一カ国を以って子息に分ち与えらる。世に時氏公を称して六分の一殿と言う。 |

|||

| 1371 | 建徳2年2月28日 応安4年 |

山名時氏死去。行年69歳 | ②家譜P75 *68 |

| 建徳2年6月22日 | 南方渡河事。一方上瀬。放手渡。 細川頼元、山名義理、氏清、楠木正儀。 |

『花営三代記』 | |

| 8月6日 | 南征諸軍上洛。山名義理、氏清等。 | 『花営三代記』 |

- *53、『家譜』でもP63~65に2月4日と同様の内容を記述している。

- *54、『山名家譜』では、山名勢は尊氏の勢に勝利するが、兵粮に乏しく、3月13日に、諸将と相議して各本国に帰るとしている。『家譜』P65

- *55、『家譜』P77に五男時義16歳にして初陣なりとある。

- *56、『家譜』P68時氏父子五千四百騎を率いて伯耆国羽衣石を発し・・

- *57、『家譜』P68では、師義、義理、備前・備中の両国へ向わせらる。二萬堀に陣せらる。福林寺、桶上の一族等小勢にして降参す。となっている。

- *58、『太平記』巻38注に多治部備中守師景(東寺百合文書、貞治3・8月日付)とある。『家譜』では多治見備中守・猶崎三河守を大将としてとある。

- *59、『太平記』注では備中の飽庭氏か、秋庭備中守(東寺百合文書、1、20、観応3、7月4日付)『家譜』では飽庭肥前守となっている。

- *60、『太平記』巻38注では高越後守師秀か、となっている。『家譜』では、高越後守師季となっている。

- *61、『太平記』巻38では陶山備前守だけが、将軍方として残った。

- *62、『家譜』では、富田判官秀貞、同弾正少弼直貞に八百余騎を差添えて備後国に入らしむとある。

- *63、『家譜』には、宮下野入道との戦いについてはふれていない。

- *64、山名が南朝方から将軍方についた理由として、『山名家譜』では、将軍から働きかけたとなっている。将軍義詮は、山陰、山陽で猛威を振るっている山名を味方につければ、南朝方は将軍の軍門に降るだろうと考え、一色詮光(あきみつ)を山名時氏のもとに送り、将軍家に帰伏させようとした。時氏は、『五ヶ国を将軍家より安堵してくれるなら、味方に付きましょう。』という条件を出し、将軍は時氏の要求をみとめた。

- 『太平記』では、山名の方から将軍家に申し出たとなっている。山名時氏、師義父子は、将軍に使いを送り、近年南朝方についていたのは、ただ佐々木通誉に対する怒りからで、将軍に反逆しようとしたからでない。そして、もし、将軍がその罪を許し、山名の領地を認めてくれるなら、将軍の味方につこうと述べている。小浜の今富領のこと海の支配権が原因か。

- 二つの史料には、相違があるが、山名の勢力が南北朝の対立の趨勢を左右する程強大に成っていたことが、将軍方に山名の五ヶ国の領国を認めさせたというように理解できる。

- *65、山名中務大輔を氏冬、民部少輔を氏清とする注がされている。

- *66、後鑑では『花営三代記』より引用し、中務少輔を氏冬としている

- *67、『豊岡市史』上巻P228『山名時氏は応安元年(1368)に家督を惣領の師義に譲った』とある。『山名氏の系譜と事歴』(奥富敬之)

- 『室町幕府守護職家事典』下巻に所収によれば、現存資料で、この前後の時期に山名一族で保持ししていたと推定し得る諸国守護職は丹後(長男 師義)、美作(二男 義理)、因幡(三男 氏冬―八男氏重)、丹波(時氏―四男 氏清)、伯耆(五男 時義)の五ヶ国である。

- *68、『後愚昧記』に、山名左京大夫入道逝去了。子息右衛門佐入道上洛。逢終焉云々、閉眼之後下向丹州、子息・所従等不貽一人下向、葬送氷所辺云々、彼入道生年七十三歳云々、無道之勇士、以命終、結句又非短命、大幸之者也。

1372年~1388年 山名師義から山名氏清・時義の時代

| 西暦 | 和暦 | 出来事 | 参考文献 |

|---|---|---|---|

| 1372 | 文中元年正月23日 応安5年 |

小侍所沙汰始。山名右衛門左入道亭(師義)にて、始行される。山名次郎時義。 | 『花営三代記』 |

| 2月10日 | 六條八幡宮御社参。供奉人馬打次第 山名宮内少輔(干時小侍所) | 『花営三代記』 | |

| 10月17日 | 幕府、丹波守護山名氏清をして、稲岡某押領する所の石田本荘一色名を吉田社に還付せしむ。 | 「吉田家日次記」(④氏清年譜) | |

| 11月1日 | 幕府、山名氏清をして、中澤一族の吉田社領丹波味間二品勅旨地頭職を押領するを禁ぜしむ。 | 「吉田家日次記」(④氏清年譜) | |

| 1373 | 文中2年12月19日 応安6年 |

幕府、丹波守護山名氏清をして、其部下の同国安国寺領今西村半済を押領するを止め、之を同寺雑掌に還付せしむ。 | 「安国寺文書」(④氏清年譜) |

| 12月27日 | 山門神輿造替沙汰執行される。貢馬内覧 二番。鴾毛五尺三寸。山名師義。 | 『花営三代記』 | |

| (月日不明) | 伊勢国合戦。山名氏清、仁木義長を破る。 | 『後鑑』 | |

| 1374 | 文中3年1月24日 応安7年 |

守護山名氏清、東寺領丹波国大山荘に『カヤカリノ夫』五人に十日間の夫役をかける。 | 「東寺百合文書」(④氏清年譜) |

| 4月28日 | 佐女牛八幡宮御社参。次近習の人々に山名時義(干時小侍所) | 『後鑑』 | |

| 12月25日 | 貢馬内覧。二番。黒駮。山名師義。 | ||

| 1375 | 天授元年3月27日 永和元年 |

石清水八幡宮御社参。供奉人に小侍所。山名弾正少弼。 | 『花営三代記』 |

| 6月5日 | 山名、佐々木家臣闘争。死傷数人。 | 『後鑑』 | |

| 1376 | 天授2年3月11日 永和2年 |

山名右衛門佐入道(師義)他界。 | 『花営三代記』 |

| 7月19日 | 山名時義被官衆地下人と芋洗橋に戦う。山名方6人うたれる。 | ||

| 7月20日 | 時義、雪辱のため軍勢を発向せんとするが、義満に制止される。 | 『後愚昧記』 | |

| 閏7月5日 | 山名右衛門佐入道後家他界。 | 『花営三代記』 | |

| 12月27日 | 貢馬。二番鴾毛。山名時義。 | ||

| 1377 | 天授3年2月28日 永和3年 |

山名氏清、父時氏の七回忌法要を三条大宮長福寺に修す。 | 「迎陽記」(④氏清年譜) |

| 7月18日 | 侍所山名氏清の兵、近江国仏覚寺に悪党等(強盗等)を搦取る。 | 『後愚昧記』 | |

| 7月24日 | 山名修理権太夫(義理)計沙汰被始行。 | 『花営三代記』 | |

| 1378 | 天授4年2月9日 永和4年 |

若宮八幡宮御社参。役人。御幣。山名義理。代舎弟駿河守(義治ヵ)。御剣。同陸奥前司 (氏清ヵ)。代舎弟修理亮(高義ヵ) *69 |

『花営三代記』 |

| 3月27日 | 犬追物馬場始。着座人々。御座 山名修理権太夫(義理)。同前陸奥守(氏清)。同弾正少弼(時義)。同民部少輔(義幸)。 | 『花営三代記』 | |

| 11月7日 | 細川右京大夫(頼元)、紀州へ発向。山名修理権太夫(義理)、同陸奥守(氏清)等も発向。 | 『花営三代記』 | |

| 11月21日 | 紀州より、脚力到来。宮方去17日夜没落。 | 『花営三代記』 | |

| 12月4日 | 紀州発向人々帰京。但、近江、摂津、播磨、備前勢紀州に留められる。 | 『花営三代記』 | |

| 12月5日 | 南方進発軍士内、少々帰洛之輩等、丹州守護彼随一云々。 | 『後愚昧記』 | |

| 12月11日 | 丹州守護代廰鼻和入道、三條公忠と面談し、贈物を賜わる。 | 『後愚昧記』 | |

| 12月16日 | 足利義満東寺に陣す。 | 『後愚昧記』 | |

| 12月17日 | 三條公忠、東寺の山名氏清の許へ馬一疋を送る。(廰鼻和入道を通じて) | 『後愚昧記』 | |

| 12月19日 | 廰鼻和入道、早朝三條公忠を訪れ、馬を賜わったお礼と、氏清が使節として参る由、神妙に告げる。 | 『後愚昧記』 | |

| 12月20日 | 夜、山名義理、氏清、南朝方征伐の為発向。淀津油所に着く。 | 『花営三代記』、『愚管記』*70 | |

| 1379 |

天授5年1月22日 康暦元年 |

山名義理、氏清、時義、土丸城の麓要害三個所に攻め寄る。 *71 五十余人を追落す。(此中に城大将橋本甥あり。)生捕二十余人の由。 | 『花営三代記』 |

| 1月23日 | 土丸城没落の由。 | 『花営三代記』 | |

| 2月6日 | 侍所沙汰始。干時山名民部少輔(義幸) | 『花営三代記』 | |

| 2月9日 | 山名義理、氏清、時義、紀州有田軍藤浪に打入、湯浅城没落。 | 『花営三代記』 | |

| 2月11日 | 山名義理等、石垣城を陥いる。 | 『後鑑』*72 | |

| 7月25日 | 右大将家御拝賀。先陣山名民部少輔(干時侍所、随兵百余騎) *73 | 『後鑑』 | |

| 8月日不明 | 山名時義、備後国を賜る。 | ②家譜P78 | |

| 12月3日 | 山名讃岐守(義幸)、中国援兵(時義)の為進発。 | 『後鑑』*74 | |

| 12月7日 | 貢馬引次第。二番山名左京大夫跡。 | 『花営三代記』 | |

| 1380 | 天授6年7月17日 康暦2 |

和泉国守護山名氏清、橋本民部大輔(正督)等を討取る。 | 『花営三代記』 |

| 7月20日 | 山名氏清が合戦で討取った橋本民部大輔等の首十一が京に着く。 | 『花営三代記』 | |

| 8月23日 | 紀州、高野政所并隅田一族等没落。 | 『花営三代記』*75 | |

| 9月7日 | 紀州生地城没落。 | 『花営三代記』 | |

| 12月22日 | 幕府管領斯波義将、義満の命により、丹波国東寺領、大山荘領家職田畠参拾町の内、五町を押領する中澤を止め、東寺に還付すべく、山名陸奥守(氏清)に命ず。 | 「室町幕府御教書案」(④『氏清年譜) | |

| 1381 | 弘和元年1月24日 永徳元年 |

山名氏清、大軍を以て泉州土丸城を囲む。和田正武病みて、その子正利・正次防戦す。然と雖も城落ち、神宮寺師綱、福塚忠貞等討死。 | 「南朝編年記略」(④氏清年譜) |

| 1月25日 | 山名氏清土丸城入城。 | 「南朝編年記略」(④氏清年譜) | |

| 9月9日 | 山名氏清(丹州、泉州両守護)上洛。直ちに、内府亭へ向かう。 | 『後愚昧記』 | |

| 1382 | 弘和2年閏正月24日 永徳2年 |

山名氏清、楠木正儀と河内国平尾荘に戦い、之を破る。 *76 | 「三刀屋文書」(④氏清年譜) |

| 春 | 山名氏清、河内・和泉・摂津を取り、勢大いに振う。 *77 | 『大日本史』、④氏清年譜』 | |

| 8月6日 | 幕府、再度山名氏清をして、中澤の東寺領押領を禁ぜしむ。 | 「室町幕府御教書案」(④『氏清年譜) | |

| 1383 | 弘和3年7月25日 永徳3年 |

幕府三度御教書を山名陸奥守(氏清)に発し、『不日止地頭中澤五郎左衛門入道以下輩押領、可被沙汰付雑掌、更不可有緩怠儀之状、俵仰執達如件』と厳命。 | 「室町幕府御教書案」(④『氏清年譜) |

| 8月某日 | 山名氏清、丹波勢一千五百騎を率いて、播磨国清水寺に楯籠る赤松氏を攻む。後、細川勢と交代。 | 「赤松旧記」(④氏清年譜) | |

| 1385 | 元中2年12月3日 至徳2年 |

幕府、山名氏清を山城国守護となす。氏清この日入国合戦。 | 『後鑑』 |

| 1386 | 元中3年9月2日 至徳3年 |

赤松氏則、播磨国清水で戦死。 | 『後鑑』 |

| 1388 | 元中5年3月16日 嘉慶2年 |

楠木正勝、舎弟正元、和田正利、同正秀、河内国平尾荘に兵を挙ぐ。和泉守護山名氏清、河内守護畠山基国を授けて之と合戦す。 | 「南朝編年記略」(④氏清年譜) |

| 3月17日 | 南軍恩地満正、貢志、崎山等討死して敗れ、千剣破城に退く。 | 「南朝編年記略」(④氏清年譜) |

- *69、舎弟駿河守、同陸奥前司、舎弟修理亮がそれぞれ誰をさすか注なし。『系図纂要』によると、()で示したようになる。

- *70、『後愚昧記』12月23日伝聞、紀州守護に山名義理を補し、美作国相並知行す。又、山名氏清を和泉守護に補する。南方退治の為なり云々。

- *71、和泉国土丸城。

- *72、『花営三代記』では、軍勢を石垣城に差遣し、凶徒を没落。

- *73、『山名陸奥守氏清公略年譜』では侍所頭人山名民部少輔、随兵百余騎を召具す(愚管記)としている。

- *74、『花営三代記』には、山名讃岐守(義幸)下向之。為二與州(時義)中国合戦合力一云々。

- *75、大阪府史第三巻P754『紀伊の隅田一族が山名義理の軍に滅ぼされ』とある。『山名陸奥守氏清公略年譜』(宮田靖國)では、山名氏清が隅田一族を滅ぼしたとなっている。

- *76、『後鑑』所収『和漢合運』には、楠木一族6人、若党140人、山名氏清のために討たれる。須賀部新左衛門申状には、去閏正月17日京都を罷立、同21日吹田渡に進み、同22日渡辺河を打渡、即日奥州の陣に馳参。同24日御敵楠木陣河内国平尾御合戦。

- *77、大阪府史巻3によれば、山名氏清の守護職期間について、摂津国のうち東成郡を永徳2年3月以前~明徳2年12月迄。住吉郡を永和4年12月…嘉慶2年3月~明徳2年12月。和泉国は永和4年12月~明徳2年12月。河内について記載なし。