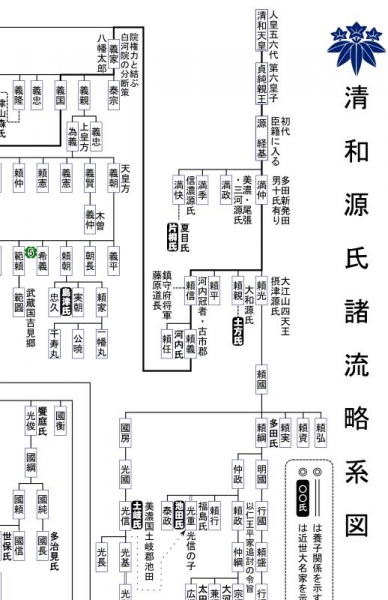

会誌「山名」第6号掲載

─ 清和源氏の形成から明徳の乱後まで ─

山名氏編年史の考証③

山名 年浩

| 山名氏関連年表内の目次 |

|---|

| 850年~1157年 清和天皇から源義国あたり |

| 1180年~1300年 平氏追討から、鎌倉時代後期まで |

| 1301年~1348年 鎌倉幕府倒幕、建武中興、南北朝のはじめ |

| 1349年~1358年 観応の擾乱から、足利尊氏逝去あたり |

| 1361年~1371年 北朝帰順から山名時氏逝去あたり |

| 1372年~1388年 山名師義から山名氏清・時義の時代 |

| 1389年~1391年 山名義時逝去から明徳の乱へ |

| 1392年~1399年 内野合戦後から応永の乱へ |

| 1400年~1408年 乱終結から、義満逝去まで |

| 1409年~1416年 足利義持、山名時煕・持豊の時代 |

| 山名氏編年史参考・関連文献 |

| *参考文献* ①大日 『大日本史料』、②家譜 『山名家譜』、③守護辞典 『室町幕府守護職家辞典』、 ④氏清年譜 『山名陸奥守氏清公略年譜』、⑤南北朝史 『南北朝編年史』 ⑥常熈年譜 「山名常熈関係略年譜」(『山名常熈と禅刹』収集) |

1389年~1391年 山名義時逝去から明徳の乱へ

| 西暦 | 和暦 | 出来事 | 参考文献 |

|---|---|---|---|

| 1389 | 元中6年3月4日 康応元年 |

義満、安芸国厳島神社参詣に出発。供奉人に山名満幸。 | 『後鑑』 |

| 3月17日 | 山名時熈、備後国より参る。父時義は病によりて参らず。 | 『後鑑』(厳島詣記) | |

| 3月26日 | 義満帰洛。 | 『後鑑』(厳島詣記) | |

| 3月27日 | 徒歩より帰路せし人、山名満幸等。 | 『後鑑』(厳島詣記) | |

| 5月9日 | 山名時義、但馬国において卒去(44歳)。 竹野の圓通寺に葬る。(『後鑑』では5月4日となっている。) |

②家譜P79 *78 | |

| 5月頃 | 山名伊豆守(義熈)、備後国の守護となる。 *79 | ||

| 8月某日 | 義満、山名時熈、氏之に上洛すべき旨を命ず。兄弟共に病の由にて上洛せず。 | ②家譜P80 | |

| 1390 | 元中7年2月某日 康応2年 |

義満、山名氏清、満幸に時熈兄弟を討つべき旨を命ず。 | ②家譜P82 *80 |

| 3月14日 | 山名時熈、但馬国圓通寺にに竹野郷内曽木谷を寄進。 | ②家譜P81 *81 | |

| 1390 | 元中7年3月17日 康応2年 |

氏清、満幸、軍勢を率いて但馬国に発行す。 | ②家譜P82 *82 |

| 3月18日 | 細川頼之、備後国の守護となる。 | 『後鑑』*83 | |

| 明徳元年9月17日 (3月26日改元) |

山名氏清、但馬国一宮出石神神社に禁制を下す。 | 「出石神社文書」(④氏清年譜) | |

| 1391 | 元中8年8月某日 明徳2年 |

山名時熈兄弟潜かに京に上り、東山の辺或は清水寺の辺に隠れて罪なき旨を将軍家に訴う。 | ②家譜P83 |

| 10月10日 | 山名氏清、和泉より淀まで登りし時、満幸京より淀へ馳下り、時熈兄弟の赦免の儀につき話す。 | 『明徳記』 |

|

| 10月11日 | 山名氏清、宇治にて義満を迎え紅葉の遊覧を約していたが、氏清病と称して参らず、義満不興至極して還御。 | 『明徳記』 |

|

| 11月8日 | 山名満幸、出雲国守護を免ぜられ、丹後国へ追下される。 山名満幸、和泉へ赴き氏清に京都へ攻め登るように説く。 |

『明徳記』*84 |

|

| 11月10日 | 山名氏清、南朝に帰順し、幕府の討伐を請う。南帝之を聴し、春日刑部少輔顕連をして氏清に錦旗を賜う。 | 「南方紀伝」(④氏清年 譜) |

|

| 11月某日 | 義満、山名時熈兄弟を赦免す。 | 『明徳記』 | |

| 12月17日 | 山名満幸、兵を起し丹後国の京方の代官を追出す。 | 『明徳記』*85 | |

| 12月19日 | 河内国守護代遊佐国長、山名氏清が合戦の用意をし、今にも立つと注進す。 | 『明徳記』 |

|

| 12月23日 | 山名中無大輔(氏家)、都を落ち、八幡へ馳せ下る。 | 『明徳記』*86 | |

| 12月24日 | 義満より、山名義理へ反乱を止めるよう諭す。義理従わず(義理は氏清をいさめるでも無し、和歌山からも出ない)。『明徳記』*87、『太平記』(氏清を魅力的な人物として、描いている。) | 『明徳記』、『太平記』 | |

| 山名氏清、山城国、和泉国、丹波国、但馬国、摂津国東成郡、住之江郡の兵を率いて八幡に陣す。(明徳の乱) | 「南方紀伝」(④氏清年譜) *88 | ||

| 12月25日 | 義満、諸将を召て軍の評定。 *89 | 『明徳記』 | |

| 1391 | 元中8年12月26日 明徳2年 |

将軍方の布陣決まる。 | 『明徳記』 |

| ○今川泰範 赤松顕則、佐々木高満都合八百余騎 東寺 ○義満 一色左京大夫亭、中ノ御門堀川の宿所 ○其外の諸軍勢 内野 ・細川常久、頼元、二千余騎 中ノ御門西大宮右近ノ馬場前 ・赤松顕則、一千三百余騎 冷泉の西大宮の雀森 ・畠山基国、八百余騎 神祇官の北、大庭の椋の木を南に見て土御門の末 ・大内義弘、五百余騎 神祇官の森を背に二条大宮 ・一色詮範、三百余騎 春日猪熊 ・勘解由小路義重、五百余騎 中ノ御門油小路 ・佐々木高詮、七百余騎 一條の大路を前に当て、北野の森を背にして大甞会畠 ・其外の人々、三千余騎、御馬廻 中御門、猪熊、大宮を前に当て一條辺まで陣を取る。 ◎山名満幸、丹波国篠村より、山を越えて峯の堂に陣を取る。一千余騎 |

|||

| 12月27日 |

幕府、山崎神人等をして山名氏清等入京の路次を塞ぎ、かつ形勢を注進せしむ。 | ④氏清年譜、『離宮八幡宮文書』 *90 | |

| 12月29日 | 山名勢、洛中に向かって進撃を始める。 ・山名氏家、三百余騎八幡を発し、大渡を越え、淀より藤の森をさして進むが、深田の中へ落ちこみ、淀へ引返し、氏清の勢と合流。 ・山名氏清、二千余騎淀の浮橋を渡り久我縄手より西岡を経て下桂へ打出て、七條の末を渡り、東洞院を三條までかけ通り、大宮を上りに寄すべしとて、谷の堂までつめたりける。 ・山名満幸、分国勢一千七百余騎峯の堂をおり下り、梅津の上瀬をこして、二條末へ西ノ口より押し寄せて、河原ノ面東洞院辺に烟り上る時に、内野へ攻め入らんと、梅津に陣を取り、夜明けを待つ。 ・丹後の守護代小葦の次郎左衛門尉、同平次右衛門尉、土屋党を引具して上梅津より仁和寺へ懸通り、並岡を東へ、一條の通を大将軍の鳥居の前へかけ出て、方々の攻め口で戦いが始まると、一條を東へ懸通して敵の後を襲う計画。 |

||

| 12月晦日 | ◎丹波勢の中で久下、長澤の二人、内野の陣へ加わる。 *91 | 『明徳記』 | |

| ◎山名上総介(高義)、小林上野守(重長)、二條大宮へ押寄せ、大内義弘の勢と戦い討死。 *92 ◎山名満幸、土屋党と一手になり千二百余騎、雀の森に進み、細川常久、畠山基国の勢二千七百余騎と戦う。 *93 ・佐々木高詮七百余騎(大甞会畠に控えていた)が春日西の大宮に打ち出て、満幸の兵、土屋党と戦う。 土屋党52人討死。 ・満幸、退却してきた二百五十騎をまとめ、細川・畠山両陣の真中に懸入るが打ち負ける。 ・満幸、桂川を渡り、丹波路をさして落行く。 *94 ◎山名氏清、一千余騎にて、三條坊門大宮へ押寄る。大内義弘に赤松義則の勢一千三百余騎が合力す。 *95 |

|||

| 1391 | 元中8年12月晦日 明徳2年 |

・山名氏家五百余騎にて、猪熊を上に押し寄せ、赤松勢の真中に切り入り、赤松勢猪熊を北へなだれ引く。 *96 ・山名時熈、御馬廻りなれど、五十三騎にて、二條大路に打出て、氏清の勢の真中へ懸入るが打負ける。 *97 ・一色詮範三百余騎、勘解由小路義重五百余騎、二條大宮へ向け出陣。 ・山名氏清の子息宮田左馬介、次男七郎、丹波国をさして猪熊を南へ落ち行く。其他の兵共も我先に落ち行く。 *98 ・山名氏清・一色詮範と懸け合う。山名氏家勢・勘解由小路義重、赤松義則勢と揉合う。氏家の勢の中、家喜 九郎等三十八人討死。氏家、猪熊を南へ落ち行く。 ・義満、大宮の合戦に出陣。氏清には、山名の小次郎、山名禅正以下十八騎踏み止まり付添う。山名氏清、一色詮範父子に打ちとられる。山名小次郎討死。 *99 |

- *78、『後鑑』では5月4日となっている。

- *79、時氏の死後、備後国の守護となったのは、時氏の兄師義の子である義熈である。高野山文書之一、宝簡集465号に同年9月6日備後国因島地頭職を東寺雑掌に遵行すべき旨の幕府御教書(案)が山名伊豆守に充てられている。

- *80、『山名家譜』では年号は明徳となっており、改元の時期3月26日より早く、年号をかえている。時期的には後になる3月14日の記事については、康応のままの年号が使われている。さらに、この二つの記事の記述が『山名家譜』では時期の前後が逆になっている。

- *81、家譜の年号は康応となっている。(3月26日明徳に改元)

- *82、

『山名家譜』

時熈は領国に楯籠り防ぎ戦うならば(中略)、罪なくして反逆の名を取るも口惜しき次第なり。只当国を去りて幾度も身において子細なき旨を申開かんと思うなりとて、同23日に但馬を立て、備後国に赴きて蟄居あり。

『明徳記』

山名播磨守(満幸)ハ伯耆国ヲ追罸シテ。ヤガテ当国ト隠岐トヲ拝領シ。陸奥守ハ但馬ノ国

ヲ責随テ其国ノ守護職ニ任ズ。(中世の文書には漢字とカタカナを両方取り入れたものが多い。)

『妙心文書四』明徳元年8月11日 前美濃守(氏清の家臣)より、本庄八郎三郎充て但馬国七美庄領方半済事の書下状 『後鑑』には同年10月に、氏清、満幸が時熈兄弟を討ち、氏清は但馬守護、満幸は伯耆守護となるという記事あり。 『山名家譜』P83氏清の勢い強大なりしかば押して一家の棟梁のごとく、家人等も氏清を

指して六分一殿と称しけり。

時熈は領国に楯籠り防ぎ戦うならば(中略)、罪なくして反逆の名を取るも口惜しき次第なり。只当国を去りて幾度も身において子細なき旨を申開かんと思うなりとて、同23日に但馬を立て、備後国に赴きて蟄居あり。

『明徳記』

山名播磨守(満幸)ハ伯耆国ヲ追罸シテ。ヤガテ当国ト隠岐トヲ拝領シ。陸奥守ハ但馬ノ国

ヲ責随テ其国ノ守護職ニ任ズ。(中世の文書には漢字とカタカナを両方取り入れたものが多い。)

『妙心文書四』明徳元年8月11日 前美濃守(氏清の家臣)より、本庄八郎三郎充て但馬国七美庄領方半済事の書下状 『後鑑』には同年10月に、氏清、満幸が時熈兄弟を討ち、氏清は但馬守護、満幸は伯耆守護となるという記事あり。 『山名家譜』P83氏清の勢い強大なりしかば押して一家の棟梁のごとく、家人等も氏清を

指して六分一殿と称しけり。

- *83、

『明徳記』

細川武蔵入道常久ハ四国ヨリ中国ニ押渡リ。備後国ヲ退治。

美吉文書 康応2年3月18日 備後国重永本新庄の地頭摂津宮内大輔に充てた義満袖判御教書に備後国守護の事、所付武蔵入道常久(細川頼之)也。

細川武蔵入道常久ハ四国ヨリ中国ニ押渡リ。備後国ヲ退治。

美吉文書 康応2年3月18日 備後国重永本新庄の地頭摂津宮内大輔に充てた義満袖判御教書に備後国守護の事、所付武蔵入道常久(細川頼之)也。

- *84、『明徳記』 満幸について次のように書かれている。

時熈退治ノ後ハ、四ヶ国ノ守護職ヲ持テ権勢氏族ニ越エタリ。(中略)出雲国ノ横旧ノ荘ハ仙洞ノ御領ニテ手ザス者アルマジカリシヲ、近年押領シケル間数通ノ御教書ヲ成下サレ、度々御内書ヲ以テ申渡スベキ由仰下サレケレドモ、曽テ承引セザル(中略)重テ下知シタリトモ只同篇ナルベシ。所詮守護職ヲ御改替ヨリ外ハ他事アルベカラズト御沙汰既定ケリ。満幸の丹後への放逐について『南朝編年記略』では11月3日となっている。『氏清陸奥守氏清公年表』(宮田靖國)

- *85、『後鑑』では『明徳記』を引用しているが、去17日を11月17日としている。

満幸が挙兵の準備をしていたころ、氏清の行動について『明徳記』には、紀伊国へ赴き、舎兄義理合戦への同意を説く。義理は氏清に思い止まるよう諫めるが、聞きいれず、義理も同意し、一門悉く同心して攻め上がらんと沙汰しける。と書かれている。

- *86、中務大輔を『後鑑』では氏冬とし、『系図纂要』では氏冬の注に明徳2年12月23日攻落とある。しかし、氏冬は応安3年正月5日に死去したことが、『花営三代記』にあり、明徳の乱に参加したのは氏冬の子、氏家であろう。『新修大阪市史』では『氏家が京都を引き払って山城八幡に逃亡したのが山名側の宣戦となった。』と書かれている。第2巻P427

- *87、義理のことを匠作と記述している。

- *88、『明徳記』に、氏清の妻が12月24日の朝に氏清と分かれ『今は八幡まで御出とて』と書かれている。

- *89、『山名家譜』には12月25日の軍の評定で決定した将軍方の布陣を記されている。

| 今川泰範 | 八百騎 | 久我畷 |

| 細川常久、頼元 | 二千騎 | 中御門大宮表 |

| 赤松義則 | 七百騎 | 西大宮朱雀 |

| 畠山基国 | 八百騎 | 神祇官の北 |

| 大内義弘 | 五百騎 | 二条大宮 |

| 一色詮範 | 三百騎 | 猪熊 |

| 佐々木詮高 | 七百騎 | 一条大路のかたわら 勘解由小路 |

| 時煕兄弟 | 二百騎 | 将軍家の本陣に備う |

- *90、満幸と氏清との間の合戦は27日と定めていたが、河内国守護代遊佐国長が17ヶ所に城郭を構え、和泉、紀伊国の軍勢が通行するのを妨げたので、八幡の勢がそろわず、合戦を延期せざるを得なかった。

- *91、久下・長澤の者共30余名前夜に降参の打合わせをし、一番先に桂の瀬をわたったところ、上総介(山名高義)の兵共が怪しんで、とりかこんだが、久下・長澤の二人は逸物の馬で馳け抜けて管領の陣へ入り、残りの者共は討ちとられた。

- *92、『群書類従』所収『明徳記』には上総介が誰であったか記されていないが、近衛家蔵『明徳記』では上総介高義となっており、『山名家譜』では上総介義数となっている。

- *93、最初の計画では、満幸の勢は西ノ京口より攻め入り、土屋党は、敵の背後から襲う計画であったが、29日夜、満幸ら五騎が途中道に迷い梅津の陣と合流した頃にはすでに上総守、小林が討死したとの報告を聞き、計画を変更し、土屋党も一手になって攻めることになった。

- *94、満幸既に討たれんと見ゆる時、松田将監引き返して支え、腹をかき切っている間に満幸は桂川を馳せ渡った。

- *95、氏清は西の七條へ打出たところで上総介、小林の討死の報を受け、二條大路、同じく尸を曝すべしと馬を早めた。

- *96、氏家は因幡勢を率いて猪熊を上に攻め入り、二條の大路で氏清の勢と一手になる計画であった。赤松勢は一旦引き下がったが、二條猪熊は破られず、又、本陣に馳集まって、終に氏清軍に勝ったと天下に流布した。

- *97、時熈、既に討たると見えける時、垣屋弾正、滑良の二人が助けに入り、弾正、滑良は討死。時熈は大内勢の陣に馳入る。

- *98、氏清は一旦丹波へ引き下り、分国の勢を集め、義理を待って、再度都へ攻め入るよう二人の息子を諭した。

- *99、氏清の勢のうち、金野、高山、宇屋、蓮池も落ちてゆき、氏清には、十八騎だけ付添うだけになった。

1392年~1399年 内野合戦後から応永の乱へ

| 西暦 | 和暦 | 出来事 | 参考文献 |

|---|---|---|---|

| 1392 | 元中9年正月1日 明徳3年 |

義満、一色詮範亭より室町御所へ還る。 | 『明徳記』 |

| 正月4日 | 乱後の論功行賞がおこなわれる。 *100 | 『明徳記』 | |

| 正月4日 | 山城国(畠山基国) 丹波国(細川頼元) 丹後国(一色満範) 美作国(赤松義則) 和泉国・紀伊国(大内義弘) 但馬国(山名時熈) 伯耆国(山名氏幸) 隠岐国・出雲国(佐々木高詮) 一色詮範には、小国の守護より、大庄の思符にはしかずとて、若狭国在所稲積(今富)ノ庄を勲功の庄とす。 |

||

| 正月10日 | 細川頼元御教書を下し、山名追討の事出雲国須波部(諏訪)一族に令す。 *101 | 「諸家文書纂」(『後鑑』)、『明徳記』(日付の記載なし) | |

| 2月13日 | 大内義弘、山名義理征伐のため出発。 | 『明徳記』 *102 | |

| 2月18日 | 山名満幸、因幡国青屋の庄にて遁世す。 *103 | 『後鑑』 | |

| 1392 | 元中9年2月19日 明徳3年 |

土丸城失陥 *104 | 「南朝編年記略」(⑤南北朝史』下) |

| 2月25日 | 山名義理、紀伊藤代城を去り、由良に奔す。 *105 | 「南朝編年記略」(⑤南北朝史』下) | |

| 2月26日 | 南朝、野上親成をして山名義理を救援せしめようとし、大 | 『明徳記』*106 | |

| 内軍と和佐山に戦う、南軍破れて湯浅城に退き、親成、大内氏に降る。義満、山名氏家を宥す。この日、氏家入京する。 | |||

| 2月28日 | 山名義理、由良の興国寺塔頭思遠院にて出家し、伊勢へ赴く。 | 『明徳記』 | |

| 3月2日 | 細川武蔵守頼之入道常久卒。 *107 | 『明徳記』 | |

| 閏10月5日 | 後亀山天皇神器を後小松天皇に譲る。(南北朝合一) | 「綾小路宰相入道記」(⑤『南北朝史』下) | |

| 元中九年の号を停めて、明徳三年となる。 | 「南朝編年記略附録」(⑤『南北朝史』下) | ||

| 12月 | 幕府、京都内野に明徳の乱の追善の為法華万部経会を修する。 | 『山名常熈と禅刹』 | |

| 1393 | 明徳4年2月5日 | 山名満幸・塩冶遠江入道、出雲国三刀屋代に押寄せ合戦。城主須和部菊松丸、満幸等を追い払う。 | 「諸家文書纂」(『後鑑』) |

| 4月11日 | 義満、河野通能に命じ、伊予国の軍勢を伯耆国に発行させ、山名氏幸に合力せしむ。 | 「河野文書」(『後鑑』) | |

| 10月19日 | 泉州堺において犬追物あり。山名時熈(七匹) | 「和泉、堺御犬追物日記」(『後鑑』) | |

| 10月21日 | 又、和泉堺において犬追物あり。この日、若君始めて鳥を射たまふ山名時熈(九匹) | 「和泉、堺御犬追物日記」(『後鑑』) | |

| 1394 | 明徳5年4月19日 (応永元年) |

義満、但馬国圓通寺に寺領寄附。 | ②家譜 |

| 11月24日 | 山名満幸挙兵の報あり、この日赤松義則、之を討つため、美作に進発する。 | 「東寺百合文書」(⑤南北朝史』下) | |

| 1395 |

応永2年3月10日 | 侍所別当京極高詮、山名満幸を京都五條坊門高倉の宿に誅する。 *108 | 「荒暦」(⑤南北朝史下) |

| 3月20日 | 義満、山名満幸誅罸の賞として、出雲・隠岐両国守護職および闕所分を京極高詮にあてがう。 *109 | 「佐々木文書」(⑤南北朝史』下) | |

| 1398 | 応永5年 | この年、義満、三職七頭を定む。 | 「南方紀傅」(『後鑑』) *110 |

| 1399 | 応永6年9月21日 | 山名氏清の子息、宮田時清・宮田氏明、丹波に蟄居せしが、一揆を起こし、畑の城に籠る。 *111 | ②家譜P95 |

| 10月13日 | 大内義弘、兵を率い和泉堺浦に到る。 *112 | 『堺記』、『応永記』 | |

| 10月27日 | 義満、絶海中津を使者として堺に派遣し、大内義弘の慰撫につとめるが、義弘は従わず。 *113 | 『堺記』、『応永記』 | |

| 義満、各社寺に戦勝を祈願させる。 | 「柳原家記録」(①大日7-4) | ||

| 11月5日 | 山名時熈兄弟、宮田時清を討つため丹波に向う。将軍家より曽我平次左衛門尉祐明を添えらる。 | ②家譜P95 *114 | |

| 11月8日 | 細川頼基、京極高詮、赤松義則、都合八千余騎にて、淀、山崎より、和泉国に発向す。 | 『堺記』*115 | |

| 義満、東寺に陣す。御共の人々畠山基国、同満家、斯波義将、同義重、吉良、石塔、渋川、一色、土岐、今川、武田、小笠原、富樫、河野等都合三万余騎。 | 『堺記』、『応永記』 | ||

| 11月14日 | 義満、八幡に陣し、其の日八幡より、管領、前管領を始として都合三万余騎、和泉国に発行す。 | 『堺記』、『応永記』 | |

| 11月21日 | 足利満兼、幕府を援くと称して、武州府中へ発向す。 *116 | 『鎌倉大日記』 | |

| 11月27日 | 山名時熈、丹波国から帰陣す。 *117 | ②家譜P96 | |

| 11月29日 | 幕府の兵、大内義弘の堺城を攻める。 山名右衛門佐入道(時熈)、同民部少輔をはじめとして一門五百騎、北の方三の木戸を攻め破らんと戦う。 *118 |

『堺記』、『応永記』 | |

| 12月7日 | 丹波国の合戦で、宮下野等が討死。 | 『東寺光明講過去帳』 *119 | |

| 12月21日 | 泉州堺合戦。 | 「堺記」 | |

| 山名民部少輔の勢、北の陣で戦い、杉備中守を討取る。 *120 大内義弘討死。 山名の入澤、山名の草山、北の陣で杉豊後守と戦い討死し、豊後も討取られる。 *121 堺城落城。堺の町は灰塵に帰す。 |

- *100、因幡国については『明徳記』正月4日に記述はないが、山名中務大輔(氏家)は守護代入澤、河内守が八幡へ馳下ったので、しかたなく氏清方になった事情から、義満は氏家を宥免したと記述している。『室町幕府守護制度の研究』下では『大乗院日記目録』明徳3年正月、山名分国配分記録に『山名中務大輔因幡』とあり、因幡国守護として氏家が明徳の乱後も守護であったことを示されている。山名満幸は、丹波路を落ちゆき、丹後国、伯耆国へと落ち下り、そこで城郭を構え、満幸の代官延安(塩冶)ノ駿河守は出雲国へ下って、富田の城に楯籠った。氏清の子息、宮田左馬助兄弟は丹波国畑の城に一時籠っていたが、摂津国有馬出湯から尼崎へ出て、小船に乗船し、紀伊国へ義理を頼ったが、義理は対面せず、兄弟は、熊野の方へ下ったという。山名氏清の妻は和泉国堺にいたが、氏清の死を聞き、土丸をさして出たが途中日根野で自害を計ったが、はたせず、土丸の城はやがて合戦になるからと、紀伊国根来へ入り、傷を癒す。母を訪ねてきた息子にも会わず。正月13日に死去す。

- *101、『明徳記』日付の記載なし。佐々木高詮の代官隠岐五郎左衛門尉が出雲国へ発向し、山名満幸の代官監冶の駿河守が楯籠る富田城を包囲した。国中悉く京勢となり城には監冶一族三十余人になっていた。駿河守の父、上卿入道が降参し、駿河守も切腹、一戦も交えず降参したが、この由を伯耆国で聞いた満幸は因幡国へ下り、氏家と合戦の相談をしようと因幡国青屋ノ城に落ちついた。一方氏家は将軍から宥免され上洛しようとする時、満幸が上洛に矢を射んとしているという由を聞き氏家は満幸と一戦を交えて帰参の面目にしようと五百騎を率いて出発した。満幸は合戦に及ぶ手立てもなく、2月18日因幡国青屋ノ城で遁世し、筑紫の方へ立ち、行方知れずになった。

- *102、『明徳記』大内義弘は2月13日都をでて、和泉国に下り、兵船五百艘に分国兵を乗せ、義弘自身は和泉国堺より七百余騎で出発し、府中に陣を取った。山名義理は大野にあって、舎弟草山の駿河守に美作勢を差副て、都合五百余騎、浅野山の廻りを切塞ぎ、雨山土丸に楯籠った。

- *103、『明徳記』本文中では正月となっているが、注では2月となっている。

- *104、『山名義理・同高義の拠る土丸、雨山城失陥』となっているが、同書の2月15日では、義理は大野城にいたことが記され、また『明徳記』にも、『義理は大野城(元海南市)に有りて』と記され、その後土丸城に移った記述はない。土丸城陥落の前、赤松義則が、一千八百余騎で美作国の者は皆赤松の側に移った為、土丸城の勢も心がわりして、土丸城を出ていってしまった。土丸城の勢は小勢になって、合戦する力もなく、草山駿河守は土を落ちて、藤代へ移っていったと、『明徳記』に書かれている。

- *105、『明徳記』では、義理と同船した人々に、中務少輔氏親、同五郎時理草山駿河守、高山上総守、波留美濃守、桑原弾正左衛門尉、風山治部少輔、箕裏蔵人兄弟七郎兵衛尉、入澤左京亮、海賊梶原八郎左衛門をはじめとして63人。由良に到着したのは、26日と記されている。

- *106、『明徳記』『山名ノ中務大輔(氏家)二月二十六日ニ上洛シテ。今度ノ不義御免有テ。』と記されている。

- *107、『明徳記』臨終の刻、舎弟頼元を以て御所に申されけるは、近年山名の一族の者共、動もすれば上意をないがしろにし、何にもして常久が命の内に彼等が緩怠を御誡め有様に申沙汰仕べき所存にて待つるに、『此者共天罸を蒙りて候つるを見はてて、常久死去仕候事』本意至極也。

- *108、『後鑑』では『東寺王代記』を引用し、2月10日としている。

- *109、明徳3年正月の論功行賞で出雲、隠岐の守護職を佐々木(京極)高詮に与えた。高詮は早速、出雲に出兵し、山名満幸の代官塩冶駿河守の守る富田城を攻略させ、また明徳4年2月、山名満幸・塩冶遠江守入道父子の軍と戦った同国の武士須和部菊松丸の軍忠状に高詮自ら証判を与えており、また、国内武士に対する地頭職安堵や社寺領安堵を行い、守護の職務活動をおこなっていた。しかし、幕府より高詮を正式に守護と遇する文書は見当らない。山名満幸を誅伐し、はじめて、正式に補任された。『室町幕府守護制度の研究』下 (佐藤進一)

- *110、『茲年相国武家の三職七頭を定む。朝廷の五摂家七清華になぞろふ。三食は斯波、細川、畠山。三管領たり(執事、別当)七頭は山名、一色、土岐、赤松、京極、上杉、伊勢なり。其内に山名、一色、赤松、京極は都の奉行とす(侍所別当)四職なり。』『山名家譜』P94応永5年11月、義満領四職を定む。細川満元、畠山基国、斯波義時が家を以て管領とし、山名時熈は一色満範・赤松義則・京極詮高が家を以って四識とす。依て世に三管領四職と称す。時熈は義満、義持、義量三代の門其職を執行わるゝによりて管領四職の古老たり。

- *111、山名氏清の長男時清と次男満氏は父氏清に従い、明徳2年12月大晦日幕府群と二條大宮で戦っているが、父氏清に諭され、時清・満氏の兄弟は、丹波路へ引き退き、畑の城に籠るが、国人、地下等が悉く背き、畑の城を出て、有馬出湯―尼ヶ崎―伯父義理を頼って紀伊国に赴くが面会できず熊野に落ちていった。と『明徳記下』に書かれている。その後、時清等は、丹波の畑城に再び戻り、大内義弘に呼応して、反乱をおこすのである。(畑の城は、現在兵庫県多紀郡篠山町)

- *112、義満の度々の上洛命令にかかわらず、大内義弘は上洛せず、10月13日大軍を率いて和泉堺に上陸したが、京都へは平井新左衛門を遣わし、自身は堺にとどまり上洛しなかった。『南方紀傅』には『和泉、紀伊、筑紫、中国の勢、堺の城に充満ぬ、南方の兵、楠正秀百余騎を従え大内に馳加わる。また、菊池肥前守も大内に心をよせ、堺の浦に至る。土岐宮内少輔、池田周防守秋政、山名満氏(氏清か二男)一味す。』

- *113、大内義弘は、鎌倉公方足利満兼と内通しており、上洛すれば満兼との約束を違えることになると、絶海中津に述べたことが記されている。

- *114、『山名家譜』では、将軍家により一揆鎮圧を時熈強大に命じ、時熈は6500余騎をひきいて京都を発したと記されている。『堺記』では時清の勢は三百余騎となっており『山名家譜』の6500余騎は異常に多い。また、『堺記』には鎮圧にむかったのは、小番の衆二頭であって、時熈が鎮圧に向かったことは記されていない。『山名家譜』ではさらに11月6日に丹波国に着き、久下、長澤、萩野の一族を味方につけて攻め戦い、11月18日には『宮田民部少輔、八田庄に討て出る。時熈、急に攻めて是を打ち破り、右馬頭氏之、宮田七郎入道満氏を討取り、萩野信盛は宮田時清を討ち取る。時熈すなわち太田垣左近丞、志賀八郎を使とし、此旨を京都に注進し、国中の仕置を執行て、同27日に帰陣あり。』と記されている。山名時清らを討ち取ったとなっているが、12月7日山名時清の反乱が起こっている事が『東寺光明講過去帳』等に記されている事と矛盾する記述となっている。

- *115、『応永記』では、六千余騎となっている。

- *116、満兼は大内義弘と内通して京都を攻めようとしていたが、12月21日に大内義弘が討死にしたので武州に逗留し、翌年3月、鎌倉に還った。

- *117、応永6年11月5日の注に記す。

- *118、11月29日の合戦は激戦で『敵御方手負死人幾千万と云数を知らす、(中略)互に人馬の息も盡ぬれば各本陣に引退く』とある。11月29日の合戦と、12月21日の合戦(大内義弘の討死)の間に、大内義弘と呼応する反乱がおこっていることが『堺記』『応永記』に記されている。

-

◎土岐詮直の反乱の反乱

土岐詮直、尾張国に討入、地下の者共を合わせ700余騎にて、美濃の長森に打越て、池田秋政も加わる。土岐美濃守が和泉から馳下って、詮直の勢をうち破る。

◎山名氏清の嫡子宮田時清の反乱

宮田時清、丹波国宮田に打入り、都へ登り、京中を焼払い、八幡の陣を襲って、父氏清の本意を遂げようとした。

時清は三百騎で追分まで行ったが、八幡からは小番の衆二頭が発向し、両陣を張って待ちかまえた。

萩野源左衛門が先陣となり、佐々木の小原の陣に打ちかかったが、源左衛門はじめ40余人討ち取られた。

宮田時清は大館の陣に打ちかかると、宮の上野は大将宮田を討取ろうとして宮田の勢の中に懸け入って、多数の兵を討ち取ったが、宮の上野も討死してしまった。

今川の奈古屋も宮田の勢の中にやぶって入り、10数人を討取ったが、深手を負った。

近江国住人勝眞田の遠江守は、奈古屋と一所に討死しようと、馳けつけ、さんざんに戦って討死。

宮田は人馬の息をつかす為、引き返し、幕府方も本陣に引きあげた。なお、追分での合戦について

『今川記』では、遠州の住人勝間田遠江守、今川の一族奈古屋三郎が討死したが今川泰範の働きで宮田時清は破れて引き退き、追い討ちをかけて、悉く討取ったと記されている。

この戦いの後、泰範は12月21日の堺の合戦に加わり、堺城が落城したと書かれている。

◎京極五郎左衛門の反乱

京極五郎左衛門、近江国に打越、甲良庄へ打入って、さんざんに焼払い、地下の者を従えて、二百騎で勢多に向かったが、三井寺の衆徒五百人余りが勢多の橋を引て待ちかまえていると聞き守口に引き返した。京極高戦が和泉の陣より一千余騎にて近江国に馳けつけたので、五郎左衛門は小勢ではかなわず、美濃の土岐詮直と一所になろうとして美濃へ向かうところに重井の土一揆がおこって、五郎左衛門等は取り籠められ、命だけは助かって、行方知れず、落ちのびていった。 - *119、山名時清が宮田に打入り、都へ向う途中、追分にて合戦し、幕府方兵、宮の上野が討ち取られたことが、『堺記』に記されているが、『東寺光明講過去帳』に宮下野が討死とあるから、山名(宮田)時清幕府軍の合戦が12月7日に起こったことがわかる。

-

『佐竹文書』

去七日於丹波八田庄、山名宮内退治の時、若党4人討死、剰令被疵、到忠節條、犬神妙之至也、弥可抽戦功之状如件。

応永六年十二月十五日

曽我平治右衛門殿 足利義持(満) 花押この文書で去7日は『後鑑』では12月7日としているが、合戦が行われたのは丹波八田庄(船井郡畑荘)である。(『角川日本地名大辞典』26.京都府上巻)

12月7日の同じ日に2ヶ所で合戦がおこなわれたことになるが、『堺記』では、負うわけでの合戦のみ記されていて、八田庄の合戦については何も記されていない。『山名家譜』では、11月18日に、八田庄の合戦については何も記されていない。『山名家譜』では、11月18日に、八田庄で合戦があり、時熈の勢が宮田、満氏、氏明、時清を討ち取ったと記されている。

『山名常熈関係略年表』『山名常熈と禅刹』所収では、応永6年11月7日に、山名常熈(時熈)、丹波八田庄において、山名―宮田―時清と戦う(佐竹文書)とあり、去7日を、11月7日と解釈されている。 - *120、「堺記」では山名民部少輔としるされているが「応永記」では山名民部大輔と記されている。ただし、11月29日の戦いでは「応永記」も山名民部少輔と記しているから、山名民部少輔が正しいと思われる。

- *121、「堺記」では山名の入澤、同草山が杉豊後と戦い、討死したことが記されているが、「応永記」では、山名の入道と記されており、草山についての記述はない。