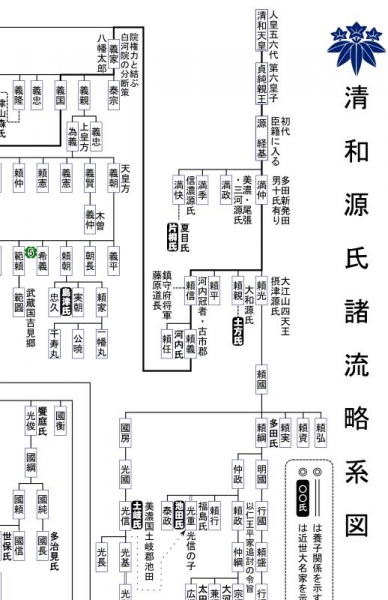

登場人物

| 記載人物(P39~P75) |

|

| 山名時氏、山名 |

PDFデータ

- 山名家譜第三巻PDFデータ

P039

|

|

山名家傳記巻之三

一、時氏 右衛門在 従五位 伊豆守弾正少弼 左京太夫 世称六分一殿 時氏は蔵人政氏の嫡男にして嘉元

元年癸卯に誕生あり少名を 小太郎と言う母は上杉藤原重房の 女なり 上杉修理亮重房の嫡男同

一、元弘元年辛未三月に天皇(後醍醐天皇)修理亮頼重の女は足利讃 岐守貞氏の妻室にして将軍 尊氏公同左馬頭直義等の 母儀なりしかれば尊氏公の 母儀と時氏とは正しき従父兄 弟たり尊氏公と時氏の男時 義とは再従兄弟なり |

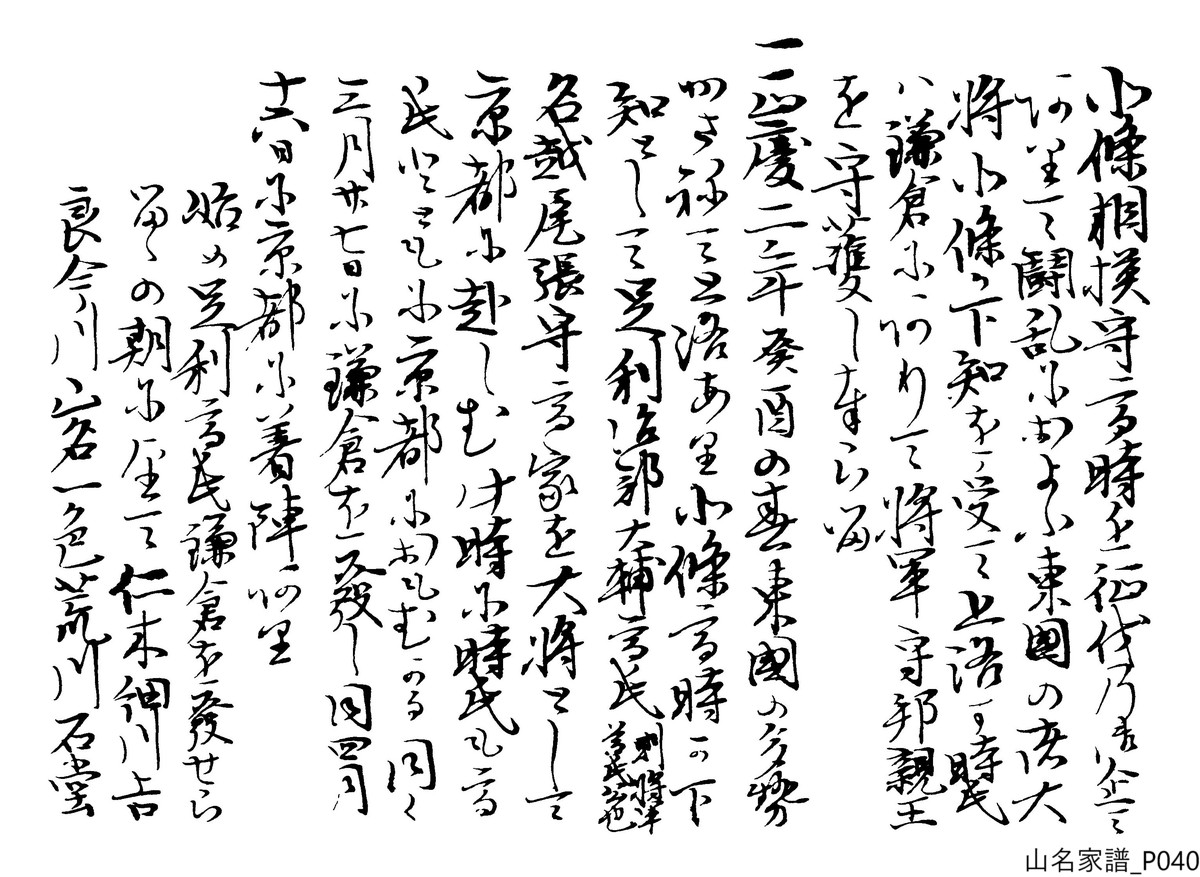

P040

|

|

北條相模守高時を征伐の御企て

一、正慶二年癸酉の春東国の多勢

ありて闘乱におよぶ東国の諸大 将北條が下知を受て上洛す時氏 は鎌倉にありて将軍守邦親王 を守護し奉らる かさねて上洛あり北條高時が下

知として足利治部大輔高氏則将軍尊氏公也 名越尾張守高家を大将として 京都に赴しむ此時に時氏も高 氏とともに京都におもむかる同く 三月廿七日に鎌倉を発し同四月 十六日に京都に着陣あり 始め足利高氏鎌倉を発せらね臨

る丶の朝に望(臨)て仁木細川吉 良今川山名一色荒川石堂 |

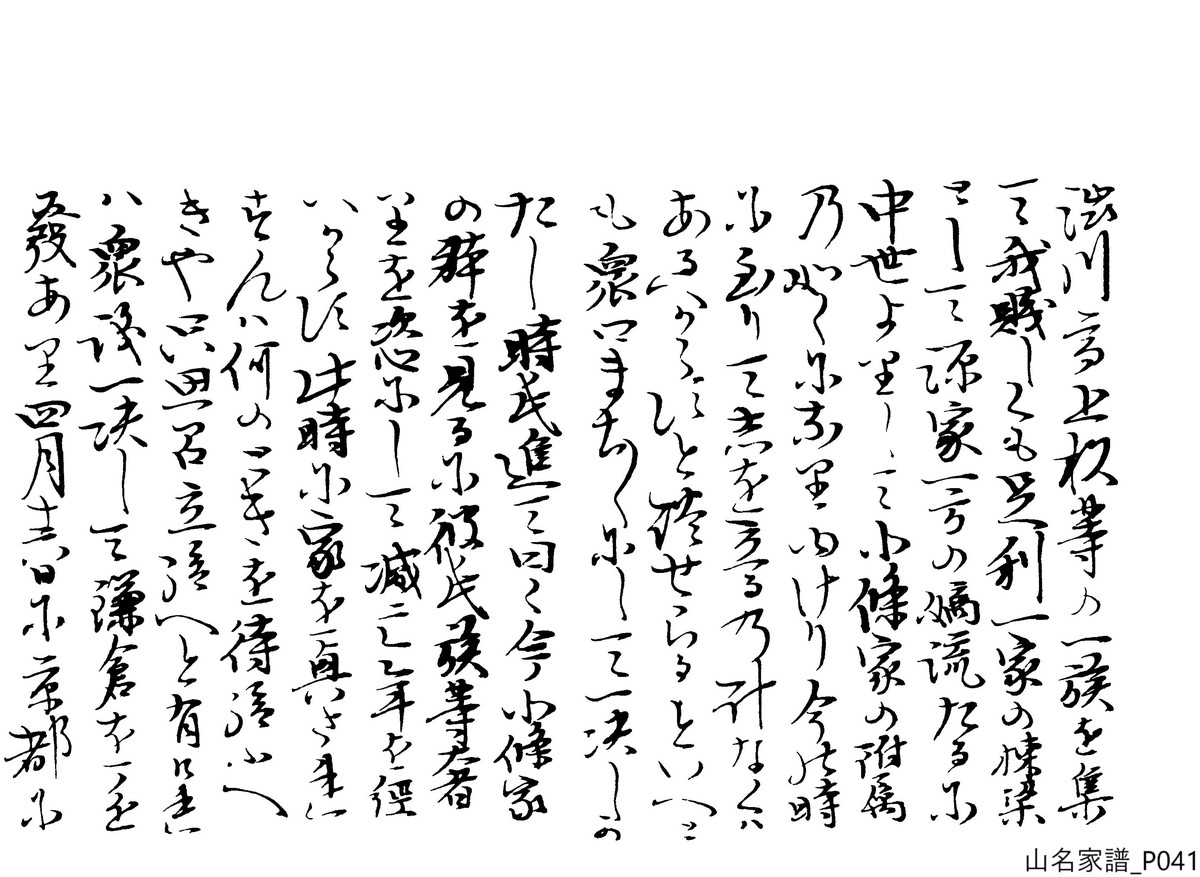

P041

渋川高上杉等の一族を集

て我賎(苟)しくも足利一家の棟梁

として源家一方の嫡流たるに

中世よりして北條家の附属

の如くになりゆけり今の時

に至りて志を立るの計なくば

あるべからずと談ぜらるといえど

も衆口まちまちにして一決しが

たし時氏進て曰く今北條家

の躰を見るに彼氏族等奢

りを恣にして滅亡年を経

べからず此時に家を興され

ずんば何のときを待給うべ

きや只思召立給えと有けれ

ば衆議一決して鎌倉を進

発あり四月十六日に京都に

て我賎(苟)しくも足利一家の棟梁

として源家一方の嫡流たるに

中世よりして北條家の附属

の如くになりゆけり今の時

に至りて志を立るの計なくば

あるべからずと談ぜらるといえど

も衆口まちまちにして一決しが

たし時氏進て曰く今北條家

の躰を見るに彼氏族等奢

りを恣にして滅亡年を経

べからず此時に家を興され

ずんば何のときを待給うべ

きや只思召立給えと有けれ

ば衆議一決して鎌倉を進

発あり四月十六日に京都に

P042

着き同十七日に海老名六郎

季行を密に伯耆国船の上

に遣わして北條が一族を追討

の綸旨を乞受らる海老名六郎

は此時の賞として備中国井

原庄を賜わる

一、建武二年乙亥七月に北條相模次

季行を密に伯耆国船の上

に遣わして北條が一族を追討

の綸旨を乞受らる海老名六郎

は此時の賞として備中国井

原庄を賜わる

郎時高時が二男也其叔父北條刑部少輔

時興と共に先亡の餘類を集て

関東に旗をあぐ天皇足利尊氏

公に勅ありて是を征伐あり同八月

二日京都を進発して参河国に

至り北條時行が勢と戦わる時行

破れて引退く尊氏公進んで鎌

倉に入らる時氏も此ときに尊氏

公に属して戦功あり鎌倉に入る

時興と共に先亡の餘類を集て

関東に旗をあぐ天皇足利尊氏

公に勅ありて是を征伐あり同八月

二日京都を進発して参河国に

至り北條時行が勢と戦わる時行

破れて引退く尊氏公進んで鎌

倉に入らる時氏も此ときに尊氏

公に属して戦功あり鎌倉に入る

P043

|

の日時氏小荷駄を纒て後殿た

り同十一月十一日に竹下において大

に戦功あり

一、延元元年丙子正月将軍尊氏

り同十一月十一日に竹下において大

に戦功あり

公大軍を率(卒)いて京都に発向あ

り新田左兵衛督義貞と大渡に於

て合戦あり時に細川律師禅定

赤松筑前守範資と同じく時氏

一方の将として脇屋右衛門佐義助

の軍を討破り山崎に攻入るにより

新田義貞都を引退き天皇を

供奉し奉り比叡山に登る同月十一日

に時氏等の諸将尊氏公を守護

して入洛あり同じく十六日に尊氏

公と新田義貞と洛中において戦

いあり尊氏公の軍破れければ

り新田左兵衛督義貞と大渡に於

て合戦あり時に細川律師禅定

赤松筑前守範資と同じく時氏

一方の将として脇屋右衛門佐義助

の軍を討破り山崎に攻入るにより

新田義貞都を引退き天皇を

供奉し奉り比叡山に登る同月十一日

に時氏等の諸将尊氏公を守護

して入洛あり同じく十六日に尊氏

公と新田義貞と洛中において戦

いあり尊氏公の軍破れければ

P044

|

丹波路を差して引退る新田の

軍勢是を過て急に攻うつ時氏

返し合て勇を振い戦て万死を

逃れ梅津の里において尊氏公に

逢い桂川の辺に至る処に敵又急

に追い来る此において尊氏公

既に自害せんと仰けるを時氏

およそとどめて曰く凡大将たる人はかくの

ごとくの急難を経て命をまっ

とうし子孫の繁栄を期し威

名を後代に残を第一とせり今

ただただ敗軍に逢て一命を捨ら

れん事は言甲斐なき所存なり

と止められければ尊氏公此理に

伏して自害をとどまり松尾葉

室の間に至る処に仁木細川等則

軍勢是を過て急に攻うつ時氏

返し合て勇を振い戦て万死を

逃れ梅津の里において尊氏公に

逢い桂川の辺に至る処に敵又急

に追い来る此において尊氏公

既に自害せんと仰けるを時氏

およそとどめて曰く凡大将たる人はかくの

ごとくの急難を経て命をまっ

とうし子孫の繁栄を期し威

名を後代に残を第一とせり今

ただただ敗軍に逢て一命を捨ら

れん事は言甲斐なき所存なり

と止められければ尊氏公此理に

伏して自害をとどまり松尾葉

室の間に至る処に仁木細川等則

P045

|

敗軍の士卒を集て追付て此

所に休息ありくれにおよび細

川禅定義貞の軍を討破り此

由を告るによりて尊氏公京都に

帰らる同廿七日新田義貞北畠顕家

楠正成名和長年等数万の軍勢

を引具して京都を攻む尊氏公

又利を失い同廿八日京都を落

て同廿九日に丹波国篠村に至り

内藤入道道勝が曽地の館

入らる此時に時氏は三千五百餘

騎に将として廿八日に仁和寺嵯峨

野の辺に向わる丶の故に京中の

合戦にあわず尊氏公の敗軍を聞

て直に跡を慕い尾宅にて追い

つかる同二月二日に尊氏公内藤が

所に休息ありくれにおよび細

川禅定義貞の軍を討破り此

由を告るによりて尊氏公京都に

帰らる同廿七日新田義貞北畠顕家

楠正成名和長年等数万の軍勢

を引具して京都を攻む尊氏公

又利を失い同廿八日京都を落

て同廿九日に丹波国篠村に至り

内藤入道道勝が曽地の館

入らる此時に時氏は三千五百餘

騎に将として廿八日に仁和寺嵯峨

野の辺に向わる丶の故に京中の

合戦にあわず尊氏公の敗軍を聞

て直に跡を慕い尾宅にて追い

つかる同二月二日に尊氏公内藤が

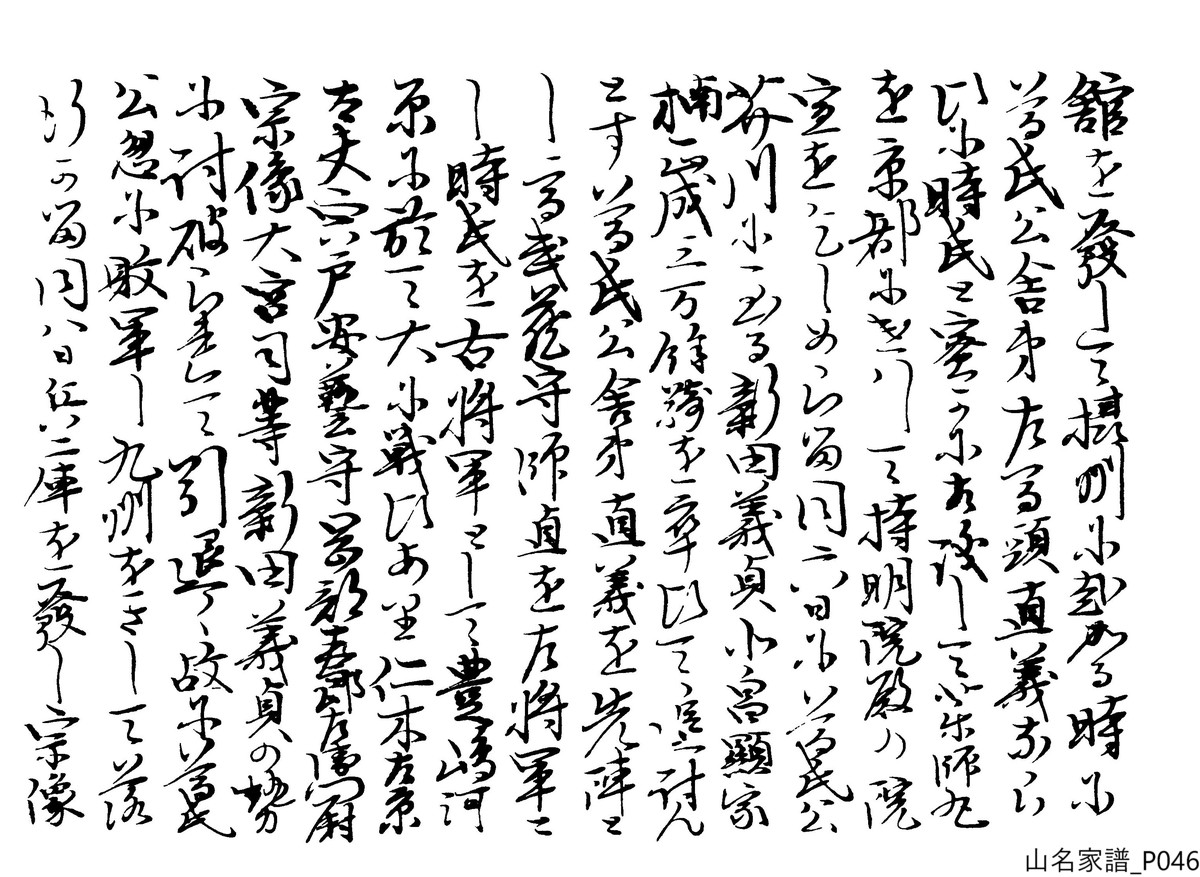

P046

|

館を発して摂州に赴かる時に

尊氏公舎弟左馬頭直義なら

びに時氏と密かに相議して薬師丸

を京都に遣わして持明院殿の院

宣を乞しめらる同六日に尊氏公

芥川に至る新田義貞北畠顕家

楠正成三万餘騎を卒(率)いて追討ん

とす尊氏公舎弟直義を先陣と

し高武蔵守師直を左将軍と

し時氏を右将軍として豊嶋河

原に於て大に戦いあり仁木左京

太夫宍戸安芸守岡部五郎左衛門尉

宗像大宮司等新田義貞の勢

に討破られて引退く故に尊氏

公忽に敗軍し九州をさして落

行かる同八日兵庫を発し宗像

尊氏公舎弟左馬頭直義なら

びに時氏と密かに相議して薬師丸

を京都に遣わして持明院殿の院

宣を乞しめらる同六日に尊氏公

芥川に至る新田義貞北畠顕家

楠正成三万餘騎を卒(率)いて追討ん

とす尊氏公舎弟直義を先陣と

し高武蔵守師直を左将軍と

し時氏を右将軍として豊嶋河

原に於て大に戦いあり仁木左京

太夫宍戸安芸守岡部五郎左衛門尉

宗像大宮司等新田義貞の勢

に討破られて引退く故に尊氏

公忽に敗軍し九州をさして落

行かる同八日兵庫を発し宗像

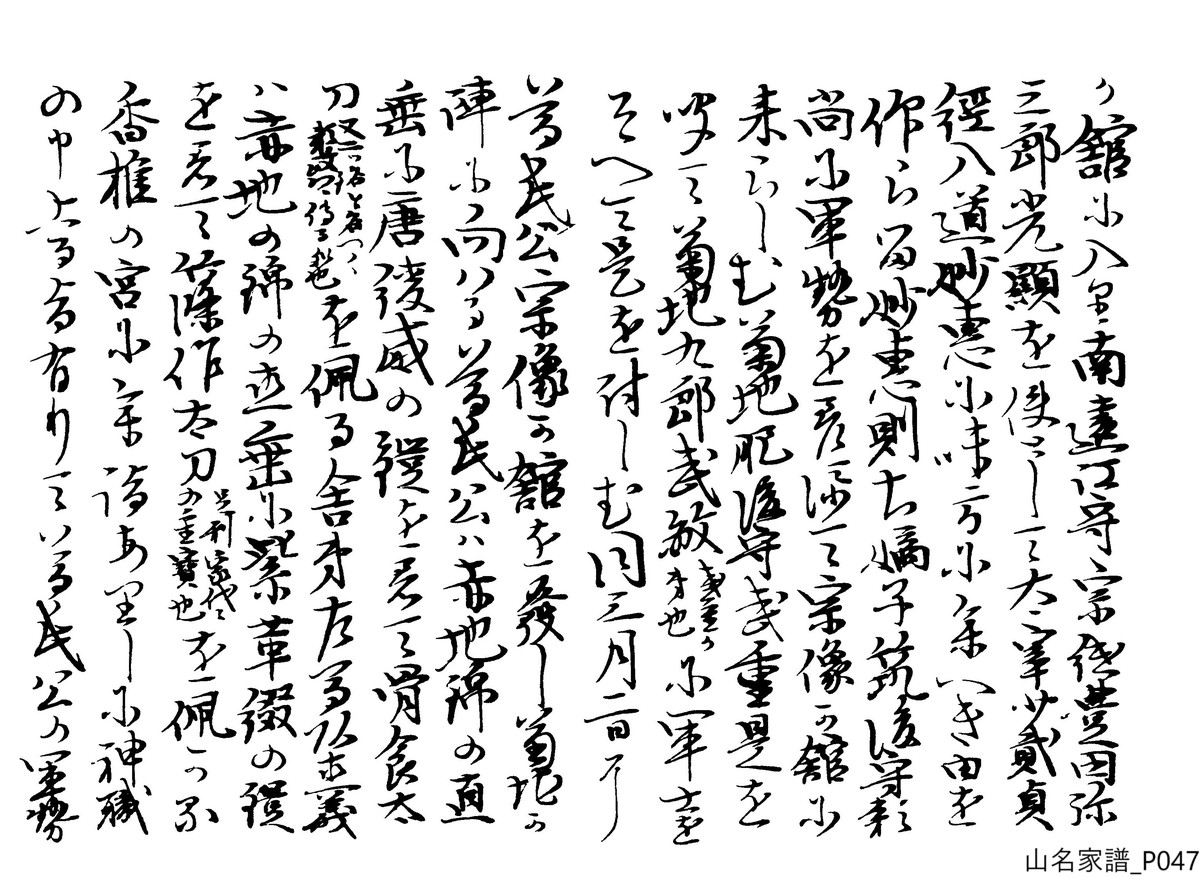

P047

|

が館に入り南遠江守宗継豊田弥

三郎光顕を使として太宰少弐貞

経入道妙恵に味方に参べき由を

仰らる妙恵則ち嫡子筑後守頼

尚に軍勢を差添て宗像が館に

来らしむ菊池肥後守武重是を

聞て菊池九郎武敏武重弟也がに軍士を

そえて是を討しむ同三月二日に

尊氏公宗像が館を発し菊池が

陣に向わる尊氏公は赤地錦の直

垂に唐綾威の鎧を着て骨食太

刀又二つ銘と名づく頼政卿伝る処也を佩る舎弟左馬頭直義

は赤地の錦の直垂に紫革綴の鎧

を着て篠作太刀足利家代々の重宝也を佩かる

香椎の宮に参詣ありしに神職

の申上る旨有りて尊氏公の軍勢

三郎光顕を使として太宰少弐貞

経入道妙恵に味方に参べき由を

仰らる妙恵則ち嫡子筑後守頼

尚に軍勢を差添て宗像が館に

来らしむ菊池肥後守武重是を

聞て菊池九郎武敏武重弟也がに軍士を

そえて是を討しむ同三月二日に

尊氏公宗像が館を発し菊池が

陣に向わる尊氏公は赤地錦の直

垂に唐綾威の鎧を着て骨食太

刀又二つ銘と名づく頼政卿伝る処也を佩る舎弟左馬頭直義

は赤地の錦の直垂に紫革綴の鎧

を着て篠作太刀足利家代々の重宝也を佩かる

香椎の宮に参詣ありしに神職

の申上る旨有りて尊氏公の軍勢

P048

|

みな杉の枝を笠符とす(菊池が軍士は篠の葉を笠

符とす)直義を大将として仁木義良

左京太夫細川顕氏兵部少輔畠山國清阿波守山名

時氏伊豆守上杉重能伊豆守?に大友

嶋津伊東等五百餘騎にて筑前の

国多々良浜において合戦あり菊

池討負て肥後国に引退く尊氏

公時氏井に畠山國清に下知有て

八代城を攻落さしむ同四月三日に

尊氏公上洛の評議ありて同廿

六日に太宰府を進発あり相従う

人々には山名伊豆守時氏同右衛門佐

師氏畠山阿波守國清細川兵部少輔

顕氏一色右馬助範光桃井修理亮

義盛石堂右馬助頼房吉良左兵衛尉

荒川参河守渋川中務少輔加古民部

符とす)直義を大将として仁木義良

左京太夫細川顕氏兵部少輔畠山國清阿波守山名

時氏伊豆守上杉重能伊豆守?に大友

嶋津伊東等五百餘騎にて筑前の

国多々良浜において合戦あり菊

池討負て肥後国に引退く尊氏

公時氏井に畠山國清に下知有て

八代城を攻落さしむ同四月三日に

尊氏公上洛の評議ありて同廿

六日に太宰府を進発あり相従う

人々には山名伊豆守時氏同右衛門佐

師氏畠山阿波守國清細川兵部少輔

顕氏一色右馬助範光桃井修理亮

義盛石堂右馬助頼房吉良左兵衛尉

荒川参河守渋川中務少輔加古民部

P049

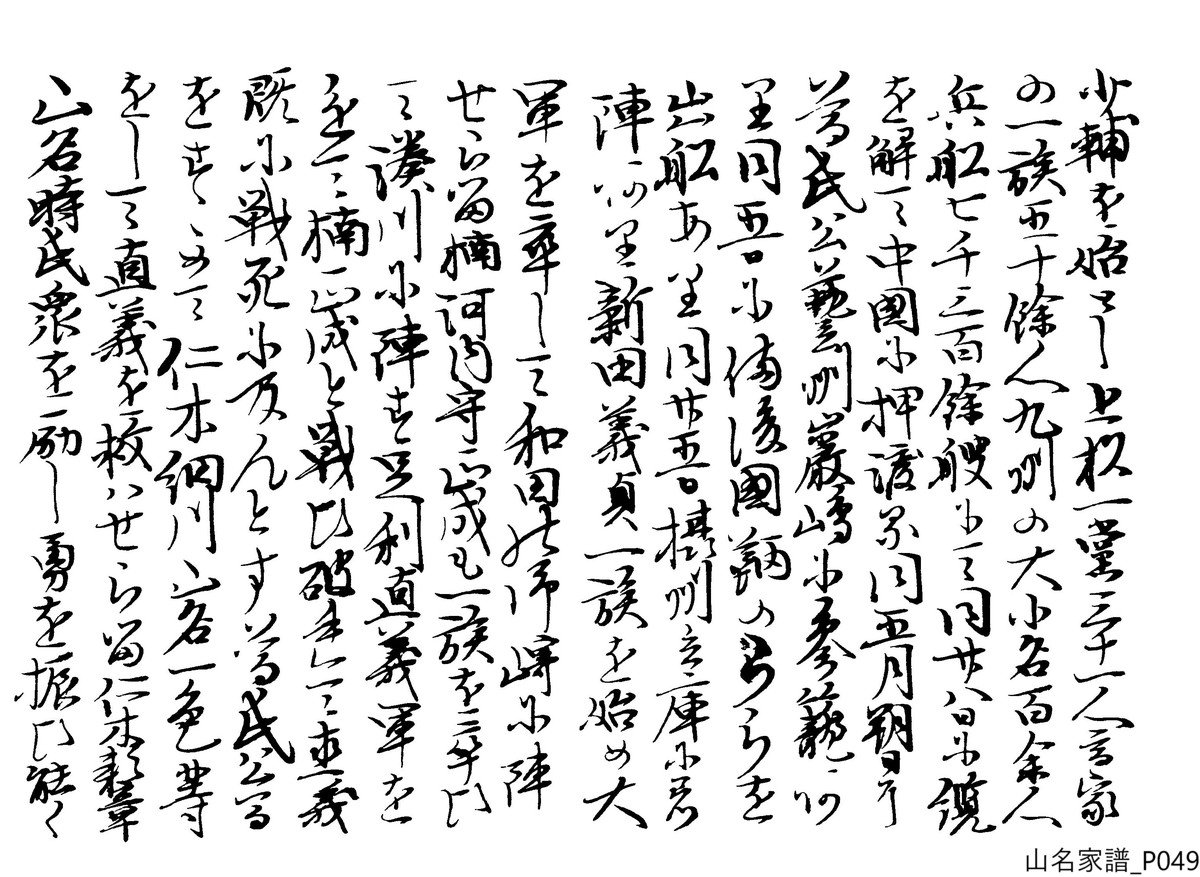

|

少輔を始とし上杉一党三十一人高家

の一族五十餘人九州の大小名百余人

兵船七千三百餘艘にて同廿八日に纜

を解て中国に押渡る同五月朔日に

尊氏公芸州巌嶋に参籠あ

り同五日に備後国鞆のうらを

出船あり同廿五日摂州兵庫に着

陣あり新田義貞一族を始め大

軍を卒(率)回軍を卒して和田の御崎に陣

せらる楠河内守正成も一族を卒(率)い

て湊川に陣す足利直義軍を

進て楠正成と戦い破れて直義

既に戦死に及んとす尊氏公馬

をす丶めて仁木細川山名一色等

をして直義を救わせらる仁木頼章

山名時氏衆を励し勇を振い能く

の一族五十餘人九州の大小名百余人

兵船七千三百餘艘にて同廿八日に纜

を解て中国に押渡る同五月朔日に

尊氏公芸州巌嶋に参籠あ

り同五日に備後国鞆のうらを

出船あり同廿五日摂州兵庫に着

陣あり新田義貞一族を始め大

軍を卒(率)回軍を卒して和田の御崎に陣

せらる楠河内守正成も一族を卒(率)い

て湊川に陣す足利直義軍を

進て楠正成と戦い破れて直義

既に戦死に及んとす尊氏公馬

をす丶めて仁木細川山名一色等

をして直義を救わせらる仁木頼章

山名時氏衆を励し勇を振い能く

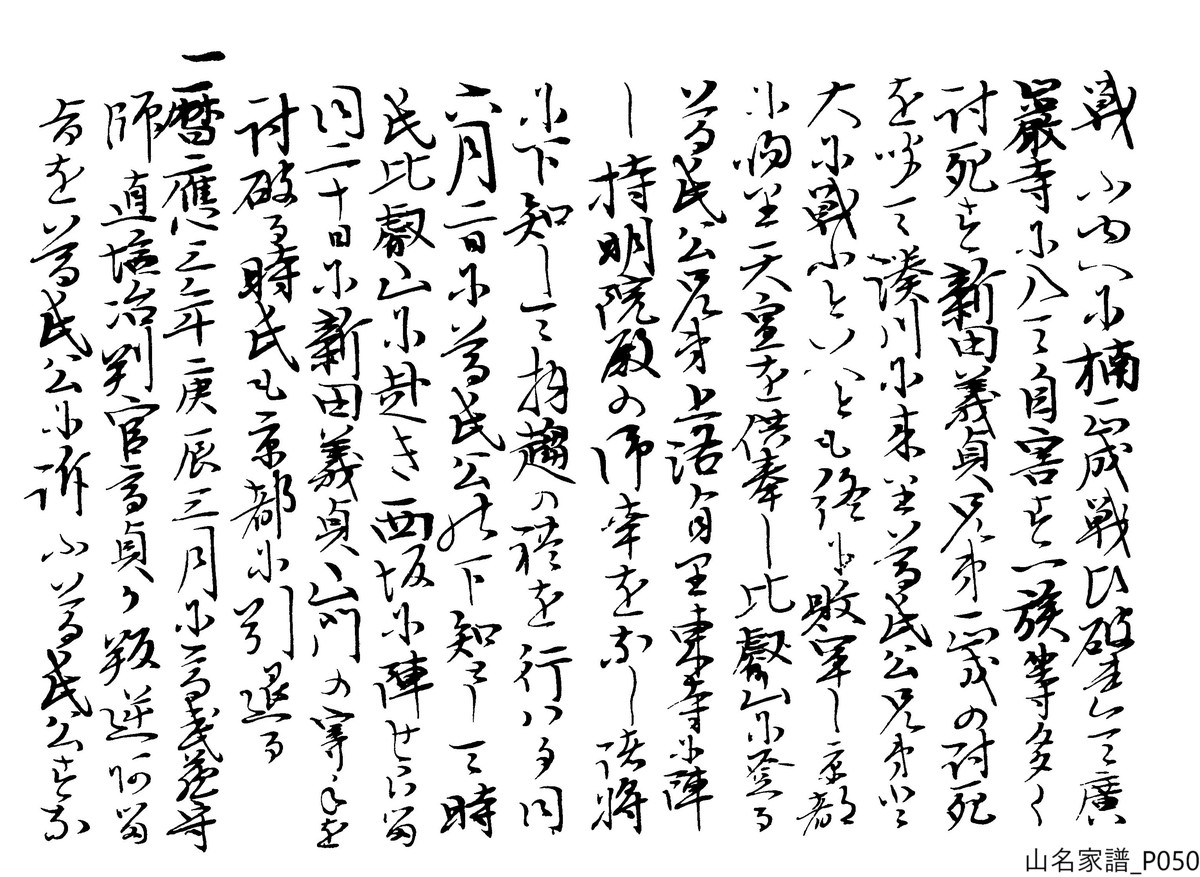

P050

|

戦うゆえに楠正成戦い破れて広

厳寺に入て自害す一族等多く

討死す新田義貞兄弟正成の討死

を聞て湊川に来り尊氏公兄弟と

大に戦うといえども終に敗軍し京都

に帰り天皇を供奉し比叡山に登る

尊氏公兄弟上洛有り東寺に陣

し持明院殿の御幸をなし諸将

に下知して拝趨の礼を行わる同

六月二日に尊氏公の下知として時

氏比叡山に赴き西坂に陣せらる

同二十日に新田義貞山門の寄手を

討破る時氏も京都に引退る

一、歴応三年庚辰三月に高武蔵守

厳寺に入て自害す一族等多く

討死す新田義貞兄弟正成の討死

を聞て湊川に来り尊氏公兄弟と

大に戦うといえども終に敗軍し京都

に帰り天皇を供奉し比叡山に登る

尊氏公兄弟上洛有り東寺に陣

し持明院殿の御幸をなし諸将

に下知して拝趨の礼を行わる同

六月二日に尊氏公の下知として時

氏比叡山に赴き西坂に陣せらる

同二十日に新田義貞山門の寄手を

討破る時氏も京都に引退る

師直塩治判官高貞が叛逆ある

旨を尊氏公に訴う尊氏公すな

旨を尊氏公に訴う尊氏公すな

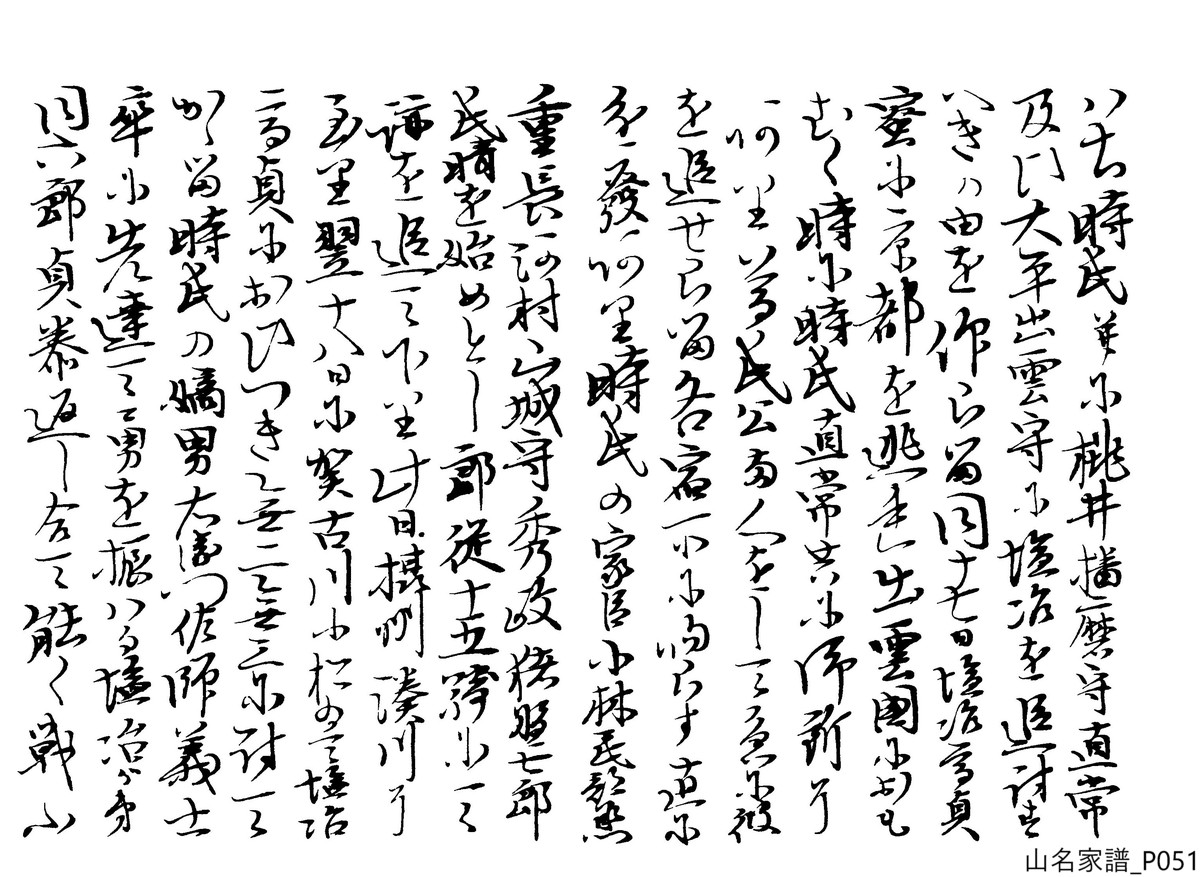

P051

|

わち時氏幷に桃井播磨守直常

及び大平出雲守に塩治を追討す

べきの由を仰らる同十七日塩冶高貞

密に京都を逃れ出雲国におも

むく時に時氏直営共に御所に

あり尊氏公両人をして急に彼

を追せらる各宿所に帰らず直に

進発あり時氏の家臣小林民部丞

重長河村山城守秀政猪野七郎

氏晴を始めとし郎従十五騎にて

跡を追て下り此日摂州湊川に

至り翌十八日に賀古川において塩治

高貞においつき無二無三に討て

か丶る時氏の嫡男右衛門佐師義士

卒に先達て勇を振わる塩冶が弟

同六郎貞泰返し合て能く戦う

及び大平出雲守に塩治を追討す

べきの由を仰らる同十七日塩冶高貞

密に京都を逃れ出雲国におも

むく時に時氏直営共に御所に

あり尊氏公両人をして急に彼

を追せらる各宿所に帰らず直に

進発あり時氏の家臣小林民部丞

重長河村山城守秀政猪野七郎

氏晴を始めとし郎従十五騎にて

跡を追て下り此日摂州湊川に

至り翌十八日に賀古川において塩治

高貞においつき無二無三に討て

か丶る時氏の嫡男右衛門佐師義士

卒に先達て勇を振わる塩冶が弟

同六郎貞泰返し合て能く戦う

P052

|

小林民部丞が長子右京進重治

師義の危きを見て進戦い終に

討死す師義士卒を励し塩冶六郎

を討とらる此戦い時を移すうちに

塩冶高貞逃れて小塩山に至る時氏

父子進て是を迫る此処にて高貞

が弟五郎高泰踏止りて討死す高

貞が妻子等は播州蔭山の宿に至

る処に桃井直常追い付て攻けれ

ば塩冶が家人八幡六郎妻子を殺し

旅宿に火を掛て亡びけり同月廿

九日に塩冶高貞出 国書着す

同日に時氏父子も同国矢杉庄に

馳付て国中の勢を召集めて将

軍家の命を伝えらる高貞も家

人を集めて佐々布山に楯籠らんと

師義の危きを見て進戦い終に

討死す師義士卒を励し塩冶六郎

を討とらる此戦い時を移すうちに

塩冶高貞逃れて小塩山に至る時氏

父子進て是を迫る此処にて高貞

が弟五郎高泰踏止りて討死す高

貞が妻子等は播州蔭山の宿に至

る処に桃井直常追い付て攻けれ

ば塩冶が家人八幡六郎妻子を殺し

旅宿に火を掛て亡びけり同月廿

九日に塩冶高貞出 国書着す

同日に時氏父子も同国矢杉庄に

馳付て国中の勢を召集めて将

軍家の命を伝えらる高貞も家

人を集めて佐々布山に楯籠らんと

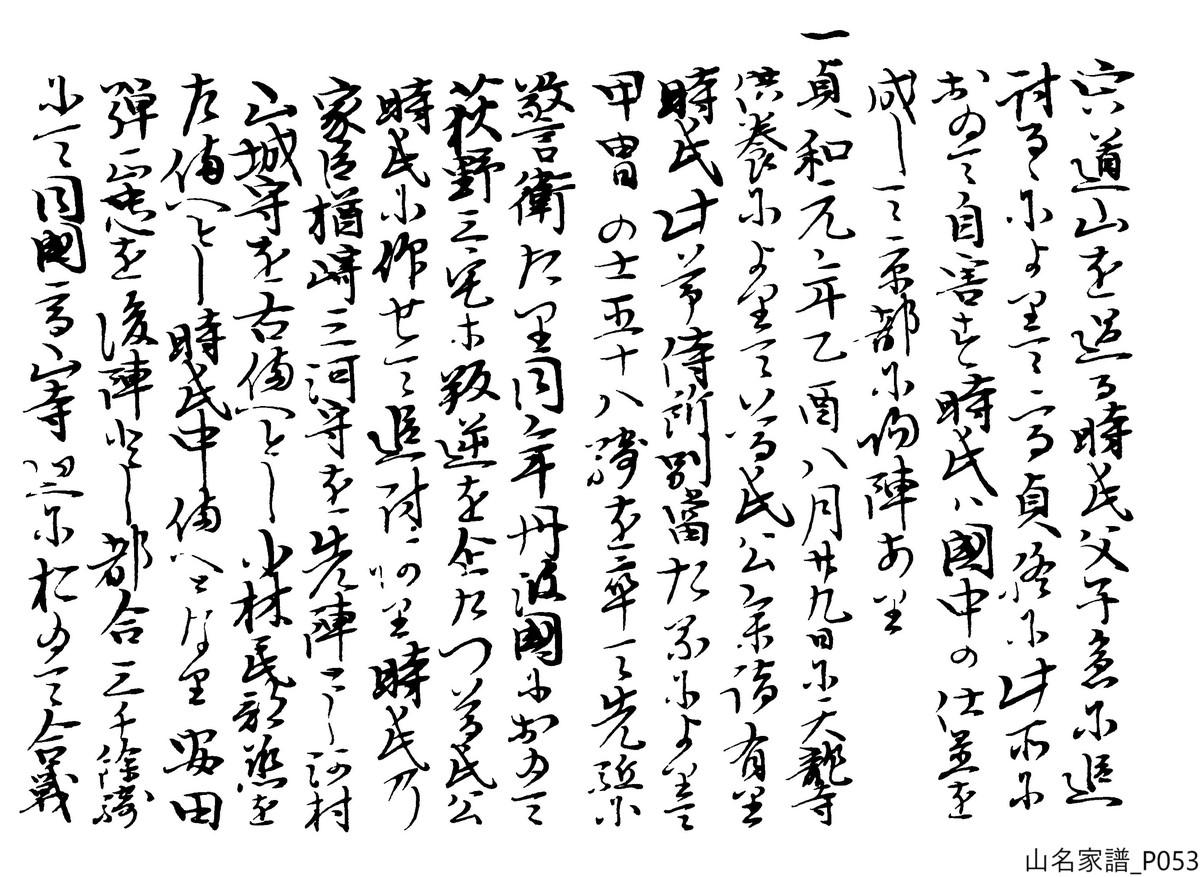

P053

|

宍道山を過る時氏父子急に追

討る丶によりて高貞終に此所に

おいて自害す時氏は国中の仕置を

成して京都に帰陣あり

一、貞和元年乙酉八月廿九日に天龍寺

討る丶によりて高貞終に此所に

おいて自害す時氏は国中の仕置を

成して京都に帰陣あり

供養によりて尊氏公参詣有り

時氏此節侍月別たるによりて

甲胄の士五十八騎を卒(率)て先駈に

警衛たり同年翻倒において

荻野三宅等叛逆を企だつ尊氏公

時氏に仰せて追討あり時氏の

家臣楢崎三河守を先陣とし河村

山城守を右備えとし小林民部丞を

左備えとし時氏中備えとなり安田

弾正忠を後陣とし都合三千余騎

にて同国高山寺辺において合戦

時氏此節侍月別たるによりて

甲胄の士五十八騎を卒(率)て先駈に

警衛たり同年翻倒において

荻野三宅等叛逆を企だつ尊氏公

時氏に仰せて追討あり時氏の

家臣楢崎三河守を先陣とし河村

山城守を右備えとし小林民部丞を

左備えとし時氏中備えとなり安田

弾正忠を後陣とし都合三千余騎

にて同国高山寺辺において合戦

P054

|

ありしに荻野等討負て降参

せり同四年八月に楠帯刀正行(河内守正成也)

河内国に起て京都を窺う尊氏公

細川陸奥守顕氏を大将とし正行

を討せらる藤井寺の戦に細川

破れて引退き天王寺に陣す其

後度々戦うといえども将軍方利

を失うにより評議ありて時氏

を大将として天王寺へおもむかし

む同十一月廿三日に時氏嫡子右衛門佐

師義(始の名は師氏)一族家人四千三百人を

卒(率)いて追手の大将として住吉に

陣せらる細川陸奥守も二千余騎

にて搦手の大将として安部野に

陣す楠正行和泉河内摂津の

軍勢を引具し奇計を廻らし

せり同四年八月に楠帯刀正行(河内守正成也)

河内国に起て京都を窺う尊氏公

細川陸奥守顕氏を大将とし正行

を討せらる藤井寺の戦に細川

破れて引退き天王寺に陣す其

後度々戦うといえども将軍方利

を失うにより評議ありて時氏

を大将として天王寺へおもむかし

む同十一月廿三日に時氏嫡子右衛門佐

師義(始の名は師氏)一族家人四千三百人を

卒(率)いて追手の大将として住吉に

陣せらる細川陸奥守も二千余騎

にて搦手の大将として安部野に

陣す楠正行和泉河内摂津の

軍勢を引具し奇計を廻らし

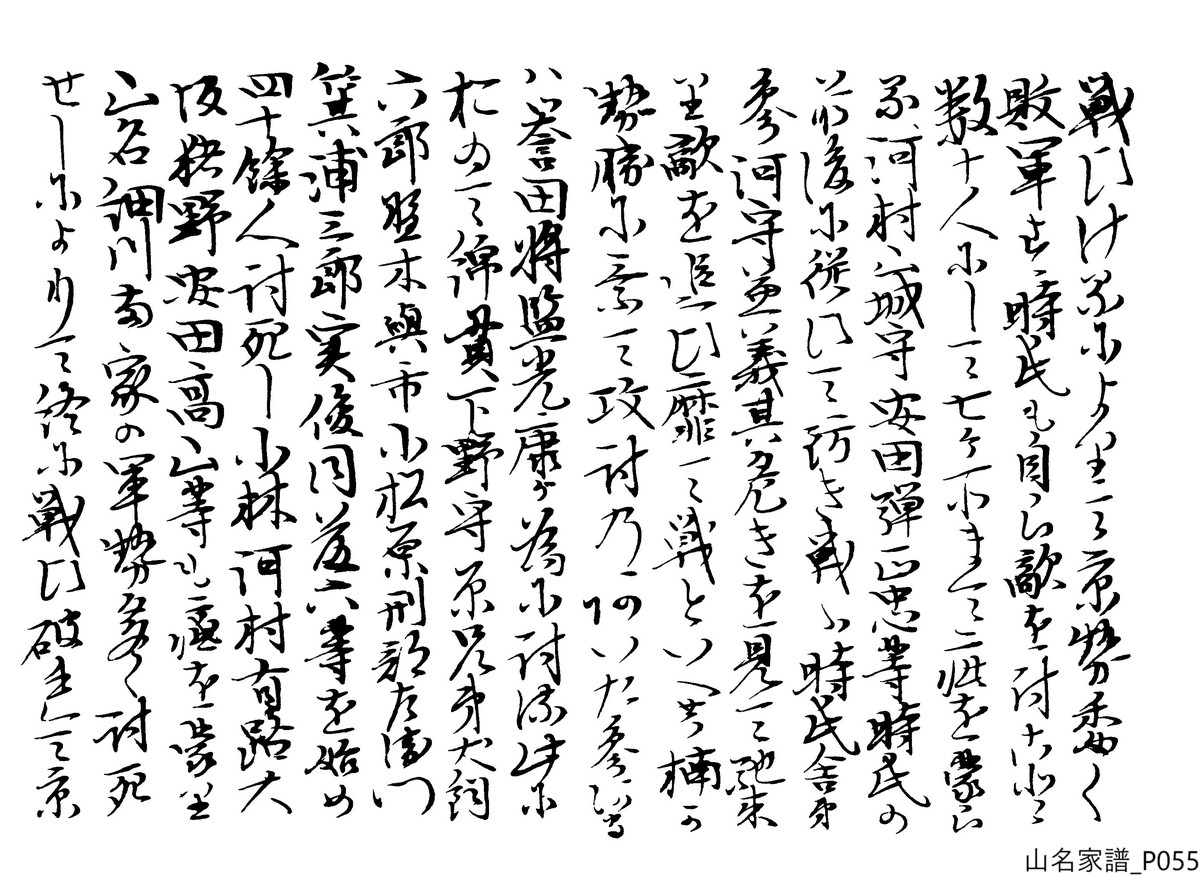

P055

|

戦いけるによりて京勢委く

敗軍す時氏も自ら敵を討こと

数十人にして七ケ所まで疵を蒙ら

る河村山城守安田弾正忠等時氏の

前後に従いて防ぎ戦う時氏舎弟

参河守兼義其危きを見て馳来

り敵を追い靡て戦といえ共楠が

勢勝に乗て攻討のあいだ参河守

は誉田将監光康が為に討る此に

おいて綿貫下野守原兄弟犬飼

六郎野木與市小松原刑部左衛門

箕浦三郎実俊同藤六等を始め

四十餘人討死し小林河村有路大

坂猪野安田高山等も疵を蒙り

山名細川両家の軍勢多く討死

せしによりて終に戦い破れて京

敗軍す時氏も自ら敵を討こと

数十人にして七ケ所まで疵を蒙ら

る河村山城守安田弾正忠等時氏の

前後に従いて防ぎ戦う時氏舎弟

参河守兼義其危きを見て馳来

り敵を追い靡て戦といえ共楠が

勢勝に乗て攻討のあいだ参河守

は誉田将監光康が為に討る此に

おいて綿貫下野守原兄弟犬飼

六郎野木與市小松原刑部左衛門

箕浦三郎実俊同藤六等を始め

四十餘人討死し小林河村有路大

坂猪野安田高山等も疵を蒙り

山名細川両家の軍勢多く討死

せしによりて終に戦い破れて京

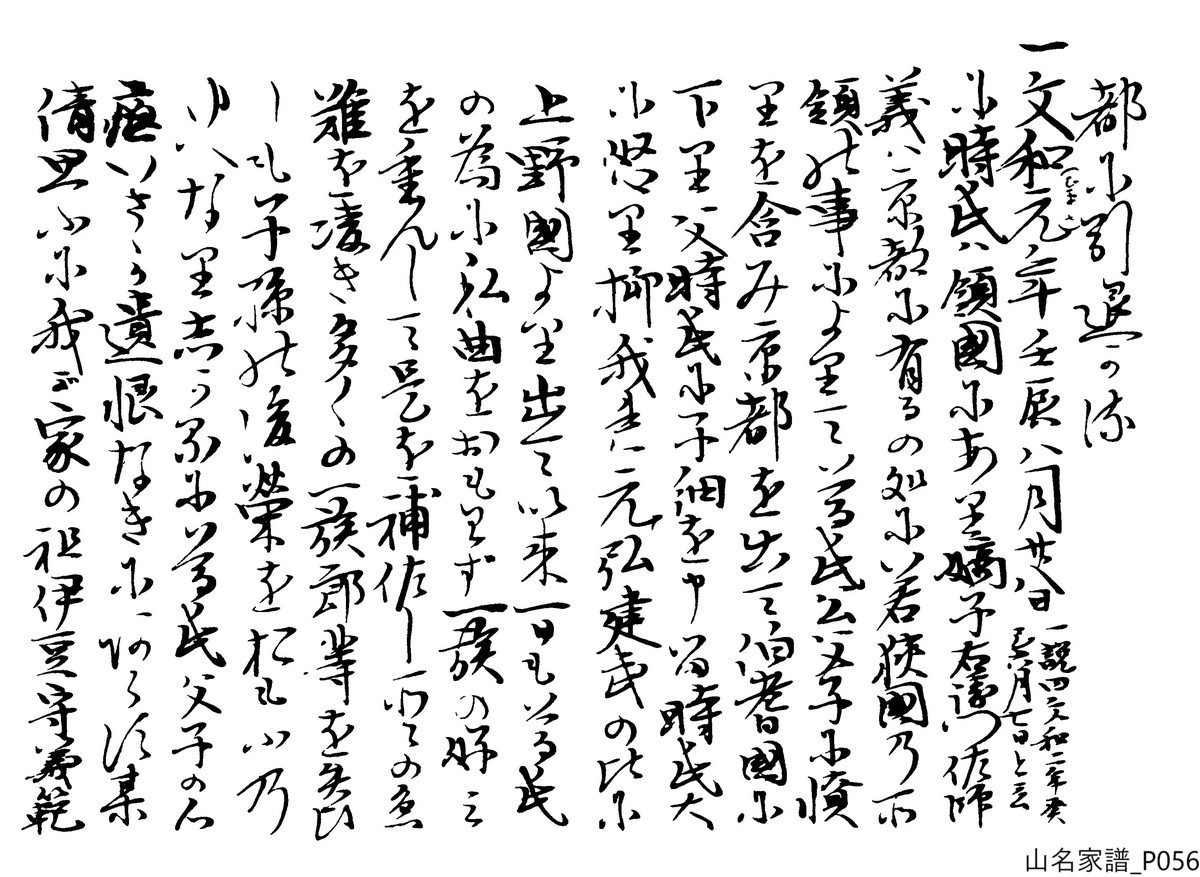

P056

|

|

都に引退かる

一、文和元年廿八日(一説曰文和二年癸巳六月七日と言)

に時氏は領国にあり嫡子右衛門佐師

義は京都に有るの処に若狭国の所 領の事によりて尊氏公父子に憤 りを含み京都を出て伯耆国に 下り父時氏に子細を申る時氏大 に怒り抑我れ元弘建武の比に 上野国より出て以来一日も尊氏 の為に私曲をおもわず一族の好み を重んじて是を補佐し所々の急 難を凌ぎ多くの一族郎等を失い しも子孫の後栄をおもうの ゆえなりしかるに尊氏父子の心 底いさ丶か遺恨なきにあらず某 倩思うに我が家の祖伊豆守義範 |

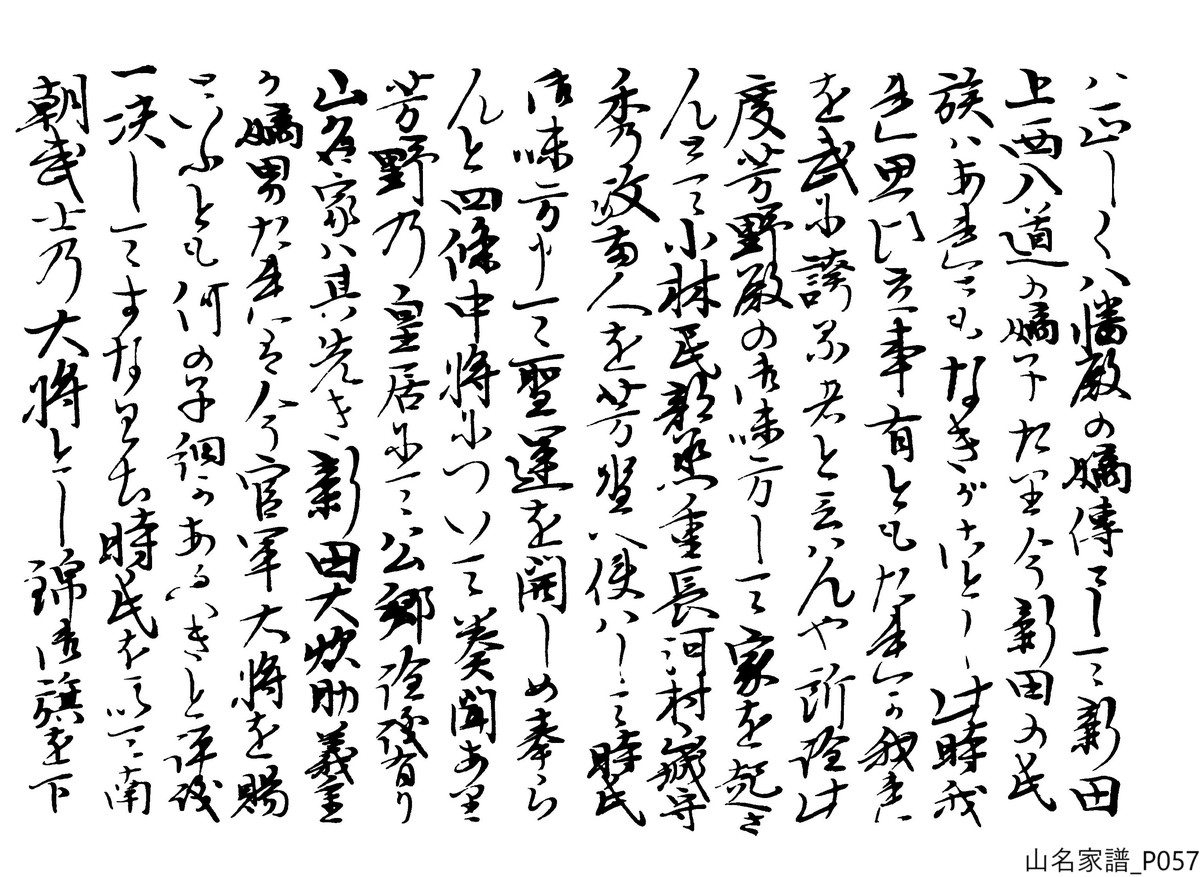

P057

|

|

057ページの内容

|

P058

|

|

058ページの内容

|

P059

|

|

059ページの内容

|

P060

|

|

060ページの内容

|

P061

|

|

061ページの内容

|

P062

|

|

062ページの内容

|

P063

|

|

063ページの内容

|

P064

|

|

064ページの内容

|

P065

|

|

065ページの内容

|

P066

|

|

066ページの内容

|

P067

|

|

067ページの内容

|

P068

|

|

068ページの内容

|

P069

|

|

069ページの内容

|

P070

|

|

070ページの内容

|

P071

|

|

071ページの内容

|

P072

|

|

072ページの内容

|

P073

|

|

073ページの内容

|

P074

|

|

074ページの内容

|

P075

|

|

075ページの内容

|