人気画像(画像付)

丸に違い鷹の... (28297 hits)

|

丸に橘 (24414 hits)

|

揚羽蝶.png (14675 hits)

|

梅鉢 (11991 hits)

|

清和源氏諸流... (11088 hits)

|

メインメニュー

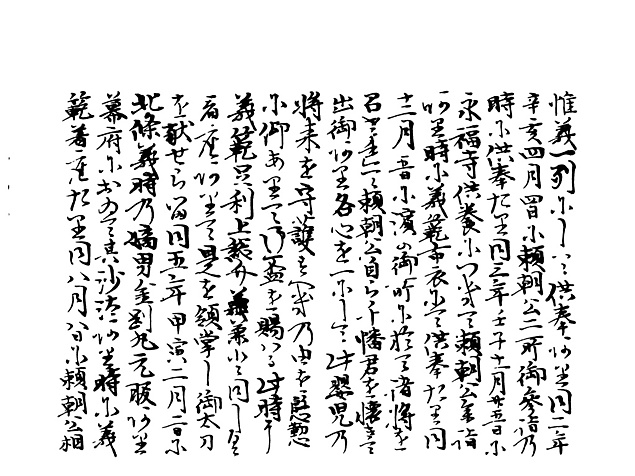

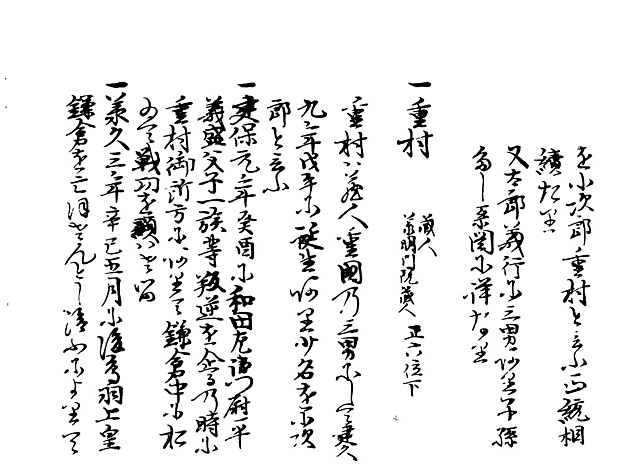

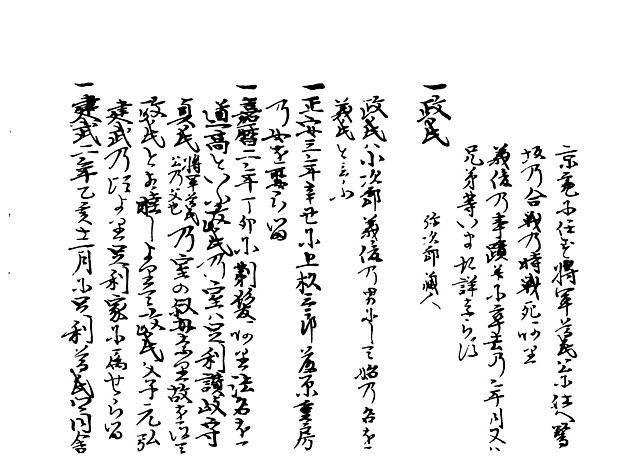

P25

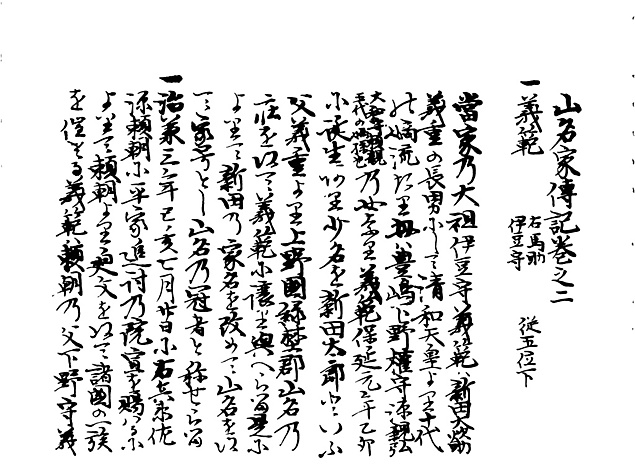

山名家傳記巻之二

一、義範 右馬助 従五位下

伊豆守

当家の太祖伊豆守義範は新田大炊助義重の長男にして清和天皇より十代の嫡流(正当な血脈)なり。

母は豊嶋下野権守源頼弘(大和守(源)頼親の五代嫡孫)の娘なり。

義範は保延元年(1135)乙卯に誕生。少名を新田太郎と言う。

父義重より上野国緑埜郡山名の庄を譲り受け、これより新田の家名を改めて、地名を以て家号年山名の冠者(階位六位で無官の人)と称される。

一、治承三年(1179)己亥七月二十日に右兵衛佐源頼朝が平家追討の令旨を賜り、廻文を回して諸国の源氏一族に参陣を促す。

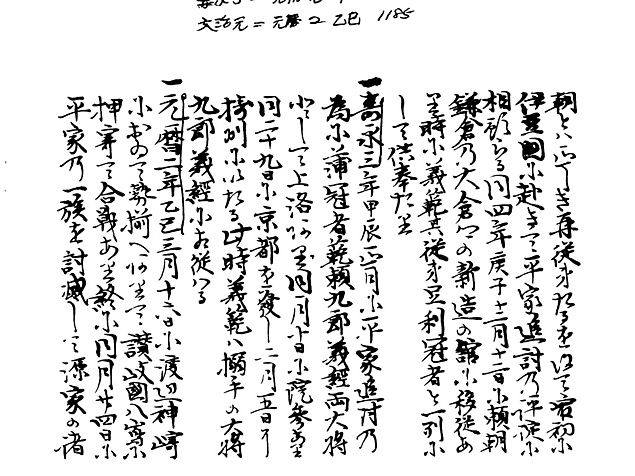

P26

義範は頼朝の父下野守義朝とは再従兄弟の関係ででもあり、いち早く頼朝がいる伊豆国に駆け付け、平家追討の評諚に加わる。

治承四年(1180)庚子十二月十三日に頼朝は鎌倉大倉郷に館を構え(大倉御所・鎌倉市二階堂)、新居に移る時、義範は従兄弟の足利冠者(義兼)と共に行列に加わりお供する。

一、寿永三年(1184)甲辰正月に平家追討の為に蒲冠者(源)頼範(義朝六男)、九郎(源)義経を両大将として上洛。同月十日に上皇の御所に出向く。

同二十九日に京都を出て三月五日に摂州に至る。この時、義範は搦め手(敵の背後や弱点を突く)の大将九郎義経の下に従う。

一、元暦二年(1185)乙巳三月十六日に、渡辺津(旧淀川河口の天満橋周辺)神崎湊(尼崎市尼崎駅周辺)に源氏の軍勢が集結し、水軍の加勢を得て讃岐国の八(屋)島に押し寄せて合戦(屋島の戦い)があり、同月二十四日に壇ノ浦の戦いで平家一門は敗れて、源氏の諸将は帰洛する。

P27

この間に義範は数々の戦場において軍功を挙げる。

一、文治元年(1185)乙巳八月十四日平家追討の恩賞として源氏(の将)六人が受領(任国を授かる)また、義範は従五位下に叙せられ伊豆守に任命される。

同年十月二十四日に勝長寿院(源義家等を供養する為に建立された寺)の落慶法要に頼朝参詣。義範も後陣につき参詣のお供をする。

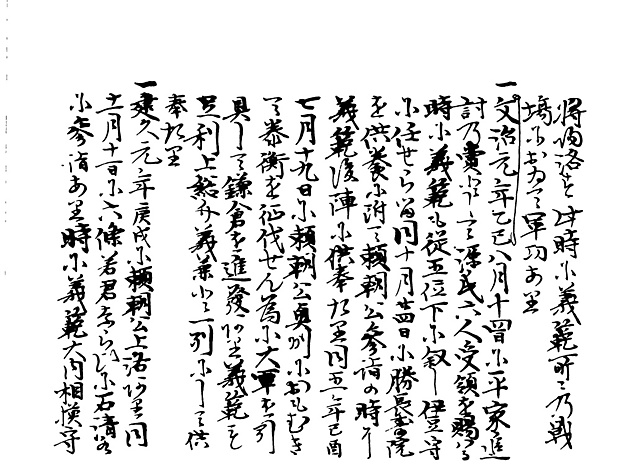

文治五年(1189)己酉七月十九日、頼朝は奥州の藤原泰衡追討の為、大軍を率いて鎌倉を出立。義範も足利上総介義兼と共に従軍。

一、建久元年(1190)庚戌に頼朝公、千騎の御家人を伴い上洛。同十一月十一日若宮八幡(源頼義造営)及び、石清水八幡宮に参詣の時、義範は大内相模守惟義に列してお供をする。

P28

建久二年(1191)辛亥四月四日の頼朝公、伊豆山権現。箱根権現の二所参拝に義範もお供する。

建久三年(1192)壬子十一月二十五日の永福寺落慶法要に頼朝公参詣の折、布(ほ)衣(い)(無紋裏地なしの狩衣)を着て参列する。

同十二月五日、浜の御所(北條時政の屋敷)に諸将が参集、頼朝公が千幡丸(三代・実朝)を抱いて現れ、「皆心を一つにこの子(実朝)を盛り立てるように」と親しく言われ杯を賜る。この時義範は足利上総介と同じく座に付き杯を頂き、太刀を献上する。

建久五年(1194)甲寅二月二日に北條義時の嫡男金剛丸(北條泰時・三代執権)が元服。(頼朝が仮親役になって)幕府によって儀式が行われ、義範も出席する。

P29

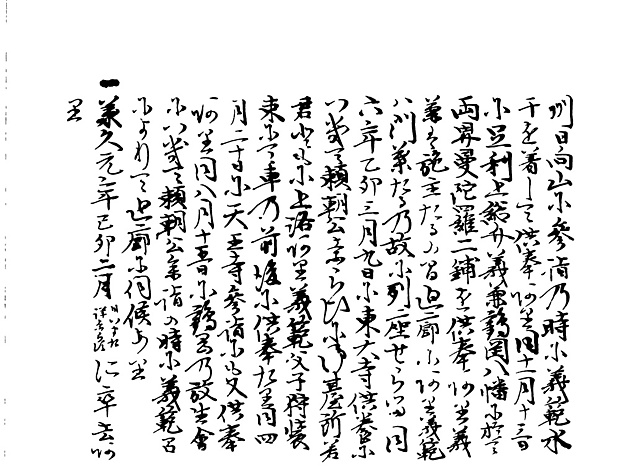

同八月八日、頼朝公が相州日向山(日向薬師か・伊勢原市)に参詣の際、水干(簡素な狩衣)を着てお供する。

同十一月十三日に足利上総介義兼が鶴岡八幡宮に両界曼荼羅二幅を奉納する。義兼は施主として回廊にあり、義範は御葉門の一人として、堂内にて着座。

建久六年(1195)乙卯三月九日に(平家によって破壊を受けた)東大寺の再建落慶法要が催され、頼朝公・御台(政子)・若宮(頼家)に付いて上洛。

義範父子は狩装束(萎烏帽子に直垂、腰に毛皮を付け野太刀を指す)を着して先陣・後陣に分かれてお供する。

同四月二十日、天王寺参詣にお供。同八月十五日に鶴岡八幡宮での放生会に頼朝公参詣。義範もお呼びにより回廊にて奉仕する。

一、承久元年(1219)己卯二月(日は不詳)に逝去。

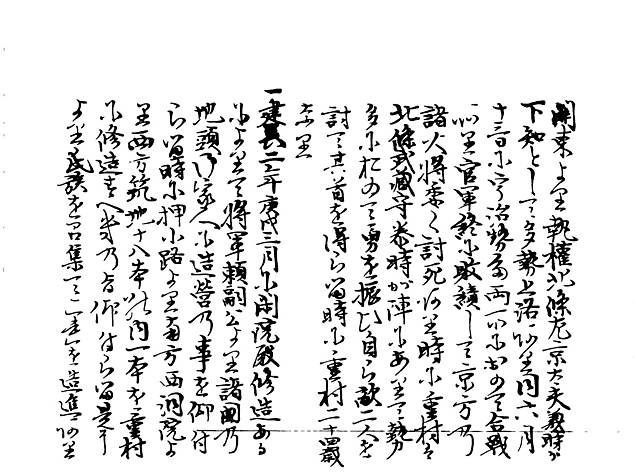

P30

義範に三男有り。

①長男は新田太郎義節(山名家二代)。父義範に先達ち早世。

②次は山名小太郎重国と言う。正統相続。

③次は新田三郎重家と言う。祖父・新田西入道(源義重)の養子となり、子孫繁栄。

一、重国 蔵人 正六位下

承明門院蔵人

重国は伊豆守義範の二男で、母は矢田判官義清(足利義康(祖父義重の弟)の長男)の娘。少名を小太郎と言う。父義範と同じく頼朝公の平家追討の義兵として従い、数々の戦場で軍功を挙げる。

P31

一、文治元年(1185)己巳十月二十四日勝長寿院での供養で頼朝公参詣の際、武田五郎信光(甲斐武田五代、妻は義範妹)と列して、先陣でお供する。

一、建久元年(1190)庚戌十一月七日に頼朝公上洛の時に重国は叔父の新田蔵人義兼、徳(得)川三郎義季(共に義範の弟)と、列して二十七番目の随兵とし出仕する。

建久二年(1191)辛亥二月四日に頼朝公、伊豆山権現・箱根権現の二所参拝の折、父義範と共に浄衣(儀式用装束)に立烏帽子姿にてお供する。舎弟新田三郎家重は後陣の随兵として出仕。

建久六年(1195)乙卯三月九日に東大寺供養の為、上洛。父義範と共に狩装束でお供する。

重国の逝去年月は不詳。重国に三男有り。

①長男は小太郎朝家と言う。若くして世を去る。

P32

②次を小太郎重村と言う、正統相続。

③太郎義行に三男有り、子孫多し系図に詳しく記してあり。

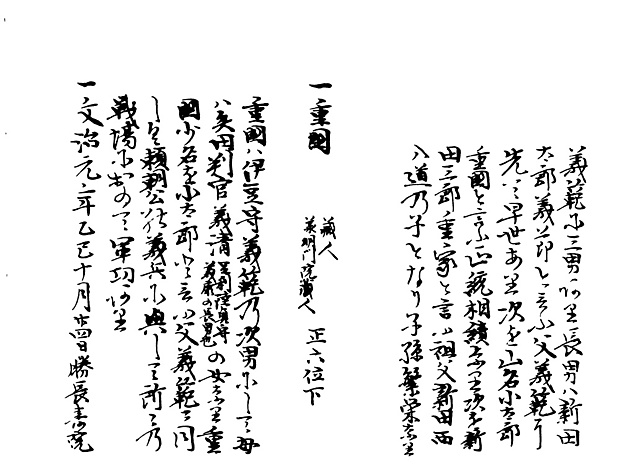

一、重村 蔵人 正六位下

承明門院蔵人

重村は蔵人重国の三(二)男で、建久九年戊午に誕生、少名を小次郎と言う。

一、建元年(1213)癸酉和田左衛門尉平義盛父子一族等が反乱(和田合戦、和田義盛と北條義時の争い)を企て、重村は御所方に属して鎌倉での戦いに加わり戦功顕著。

一、承久三年(1221)辛巳五月に後鳥羽上皇が鎌倉幕府倒幕を企て(承久の乱)、

P33

(幕府の(実権は北条政子))命を受けて執権北條義時が関東より多くの兵を率いて上洛。同六月十三日、宇治・勢(瀬)田の両所で合戦があり、遂には官軍が大敗を喫し、官軍の諸将は悉く討ち死にする。重村は北條武蔵守泰時(義時の子)の陣に属して勢(瀬)田に於いて勇敢に戦い、自ら敵二人を討ち取る。時に重村は二十四歳。

一、建長二年(1250)庚戌三月に閑院殿(大内裏外に設けられた仮御所、本来の大内裏は安貞元年(1227)に消失後、この頃は未だ再建されずにいた)の修造に付き将軍(藤原)頼嗣公から諸国の地頭・御家人に造営協力の命が出され、重村は押小路南、西洞院西の間の築地塀十八本の内、一本の造営を割り当てられる。一族を召集して、この築地塀を造営し献上する。

P34

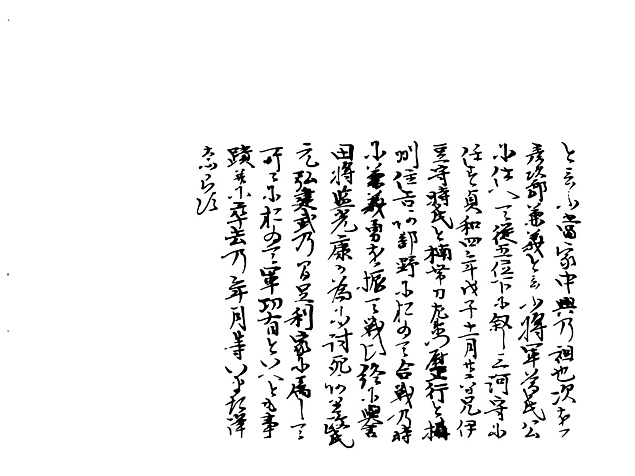

その他の重村の事蹟並びに逝去の年月等は不詳。

四代将軍頼経公(藤原頼経・九条家三男)、五代将軍頼嗣(頼経の子)、六代将軍宗尊親王(後嵯峨天皇の第一皇子)に代々仕える。

重村に五男一女あり。

①長男は弥次郎義長、正統相続。

②次は弥三郎義政。

③新三郎国長。

④次を四郎義房。

⑤次は八郎義行。

⑥次は女子。

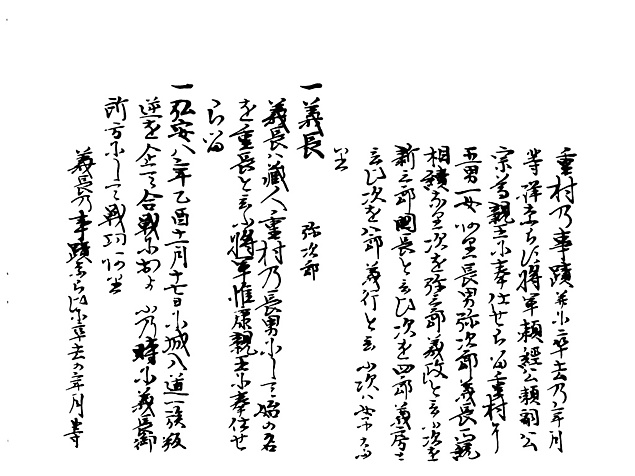

一、義長 弥次郎

義長は蔵人重村の長男にして、始めの名を重長と言う。鎌倉七代将軍惟康親王(宗尊親王の子)に仕える。

一、弘安八年(1285)乙酉十一月十七日に、城入道(安達泰盛)が反乱を企て(霜月騒動)、合戦となる。義長は御所方に属して戦功を挙げる。

義長の他の事蹟並びに逝去の年月等は不詳。

P35

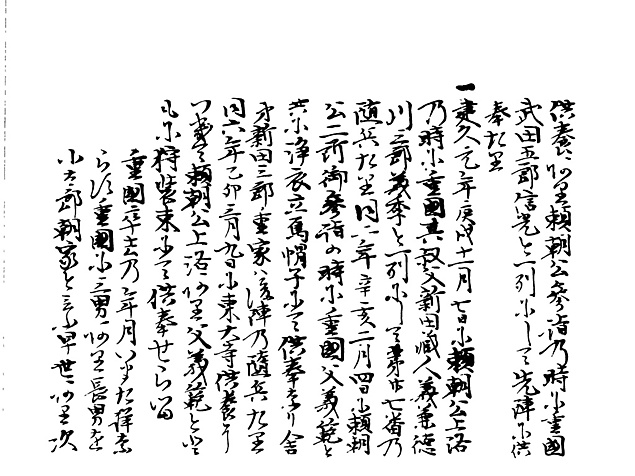

一、義俊 小次郎

義俊は弥次郎義長の息子にして、鎌倉幕府に出仕する。

一、正安三年(1301)辛丑八月二十五日に一族の山名新次郎行直、同じく中務丞俊行、同じく三郎為俊等、将軍の命に背き叛逆を起こすに依り死罪に処せられる。その跡目は義俊に当てがわられる。

一、乾元元年(1302)壬寅九月に北條相模守貞時が最勝園寺供養を催し八代将軍久明親王(惟康親王の子)お出まし有り、この時義俊は帯刀し列してお供する。

義俊に二男あり。

①長男弥次郎政氏、正統相続。

②次を弥三郎政杜と言う。後に従五位下に叙し左京亮に任命される。室町将軍(足利)尊氏公に仕え、鷺坂の合戦(愛知県豊川市か)で戦死する。

P36

その他の義俊の事蹟並びに逝去の年月は不詳。

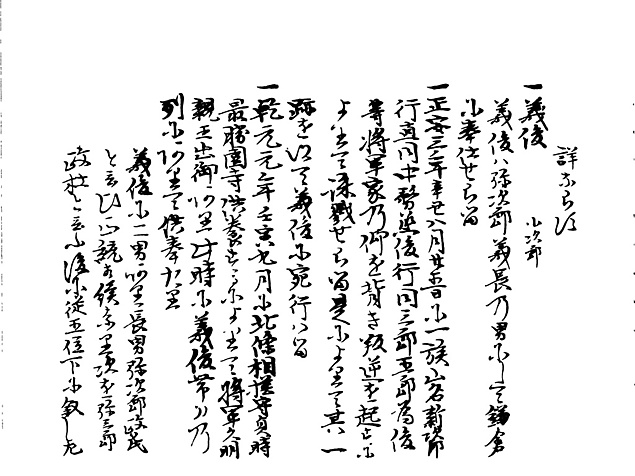

一、政氏 弥次郎 蔵人

政氏は小次郎義俊の息子にして、始めの名は義氏と言う。

一、正安三年(1301)辛丑に上杉藤原重房(上杉氏の祖)の娘を娶る。

一、嘉暦二年(1327)丁卯に出家し法名を道高と言う。政氏の妻は足利讃岐守貞氏(将軍尊氏の父)の妻(上杉清子)の叔母に当たり、互いに親しく付き合いを持つ。政氏時氏父子は元弘建武の頃より足利家に仕える。

一、建武二年(1335)乙亥十二月に足利尊氏卿、同舎弟左馬頭直義が新田左兵衛督義貞と相模国箱根竹ノ下で合戦(竹ノ下の戦い、静岡県小山町)する。

| ぺージ情報 | |

|---|---|

| ぺージ名 : | 山名会/刊行物等/山名家譜/巻之二 |

| ページ別名 : | 未設定 |

| ページ作成 : | admin |

| 閲覧可 | |

| グループ : | すべての訪問者 |

| ユーザー : | すべての訪問者 |

| 編集可 | |

| グループ : | なし |

| ユーザー : | なし |