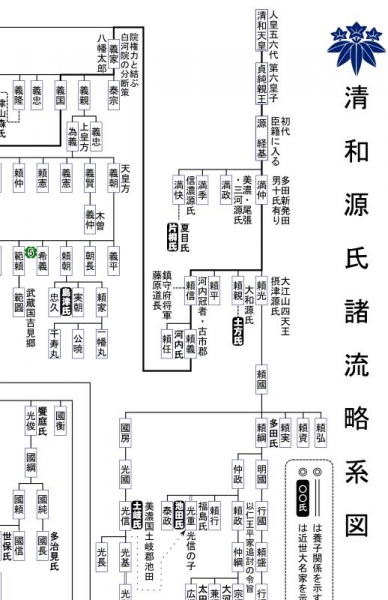

登場人物

| 記載人物(P25~P38) |

|

| 山名義範、山名義節、山名重国、山名重村、山名義長、山名義俊、山名政氏 |

PDFデータ

- 山名家譜第二巻PDFデータ

P25

|

|

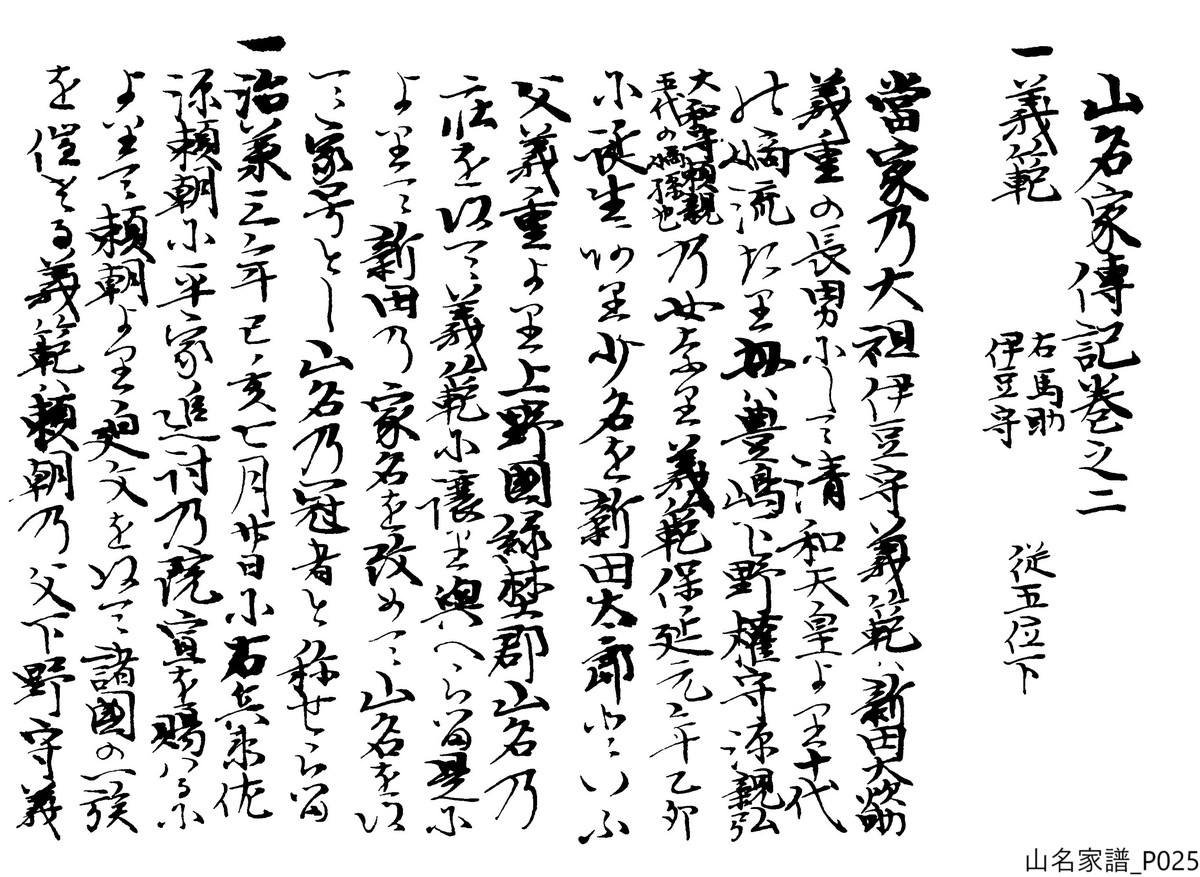

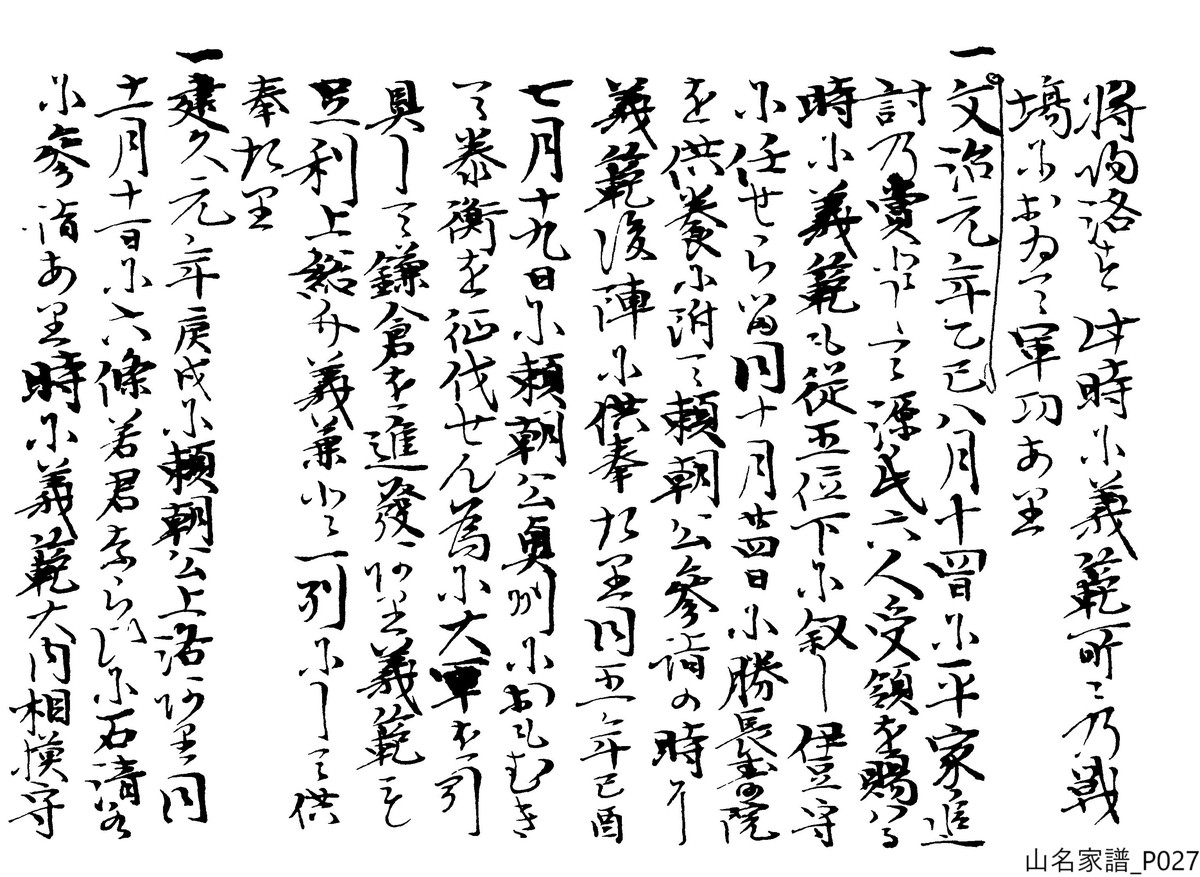

山名家傳記巻之二

一、義範 右馬助 伊豆守 従五位下

当家の大祖伊豆守義範は新田大炊助

一、治承三年己亥七月廿日に右兵衛佐

義重の長男にして清和天皇より十代 の嫡流たり母は豊嶋下野権守源親弘 (大和守頼親五代の嫡孫也)の女なり義範保延元年乙卯 に誕生あり少名を新田太郎という 父義重より上野国緑埜郡山名の 荘を以て義範に譲り与えらる是に よりて新田の家名を改めて山名を以 て家号とし山名の冠者と称せらる 源頼朝に平家追討の院宣を賜わるに

よりて頼朝より廻文を以て諸国の一族 を催さる義範は頼朝の父下野守義 |

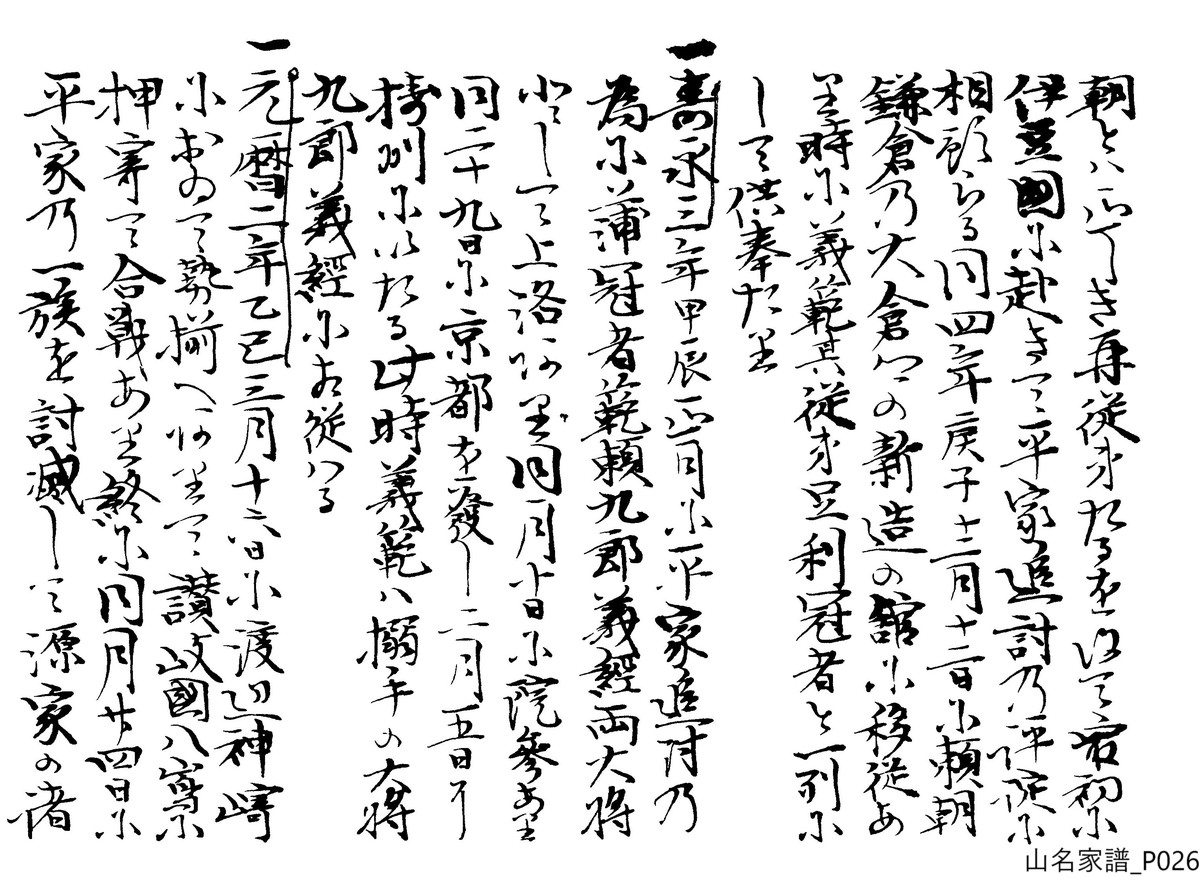

P26

|

|

朝とは正しき再従弟たるを以て最初に

一、寿永三年甲辰正月に平家追討の

伊豆国に赴きて平家追討の評諚に 相預らる同四年庚子十二月十二日に頼朝 鎌倉の大倉郷の新造の館に移従あ り時に義範其従弟足利冠者と一列に して供奉たり 為に蒲冠者範頼九郎義経両大将

一、元暦二年乙巳三月十六日に渡辺神崎

として上洛あり同月十日に院参あり 同二十九日に京都を発し二月五日に 摂州にいたる此時義範は搦手の大将 九郎義経に相従わる において勢揃えありて讃岐国八島に

押寄て合戦あり終に同月廿四日に 平家の一族を討滅して源家の諸 |

P27

|

|

将帰洛す此時に義範所々の戦

一、文治元年乙巳八月十四日に平家追

場において軍功あり 討の賞として源氏六人受領を賜わる

一、建久元年庚戍に頼朝公上洛あり同

時に義範も従五位下に叙し伊豆守 に任ぜらる同十月廿四日に勝長寿院 を供養に附て頼朝公参詣の時に 義範後陣に供奉たり同五年己酉 七月十九日に頼朝公奥州におもむき て泰衡を征伐せん為に大軍を引 具して鎌倉を進発あり義範も 足利上総介義兼と一列にして供 奉たり 十一月十一日に六条若君ならびに石清水

に参詣あり時に義範大内相模守 |

P28

|

|

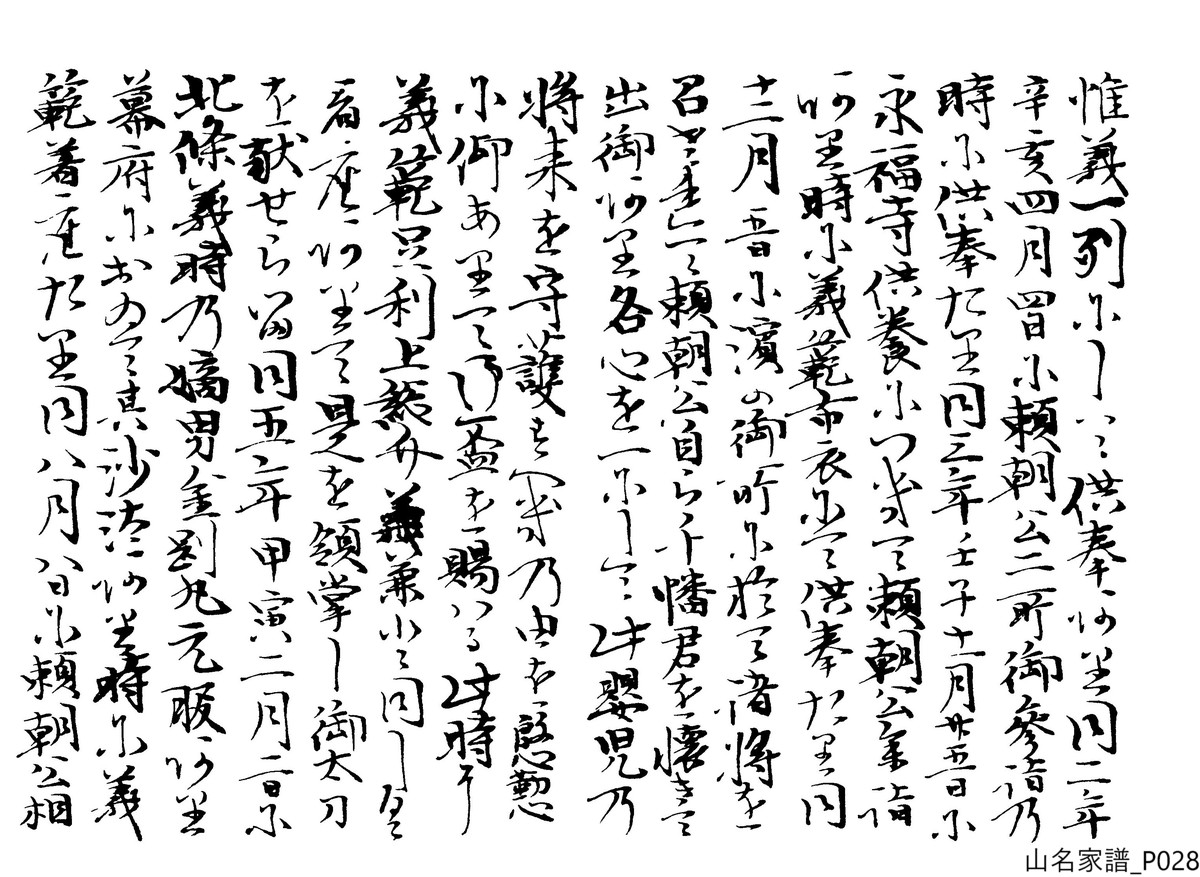

惟義一列にして供奉あり同二年

辛亥四月四日に頼朝公二所参詣の 時に供奉たり同三年壬子十一月廿五日に 永福寺供養につきて頼朝公参詣 あり時に義範布衣にて供奉たり同 十二月五日に浜の御所に於て諸将を 召されて頼朝公自ら千幡君を懐きて 出御あり各心を一にして此嬰児の 将来を守護すべきの由を慇懃 に仰ありて御盃を賜わる此時に 義範足利上総介義兼と同じく 着座ありて是を領掌し御太刀 を献ぜらる同五年甲寅二月二日に 北條義時の嫡男金剛丸元服あり 幕府において其沙汰あり時に義 範着座たり同八月八日に頼朝公相 |

P29

|

|

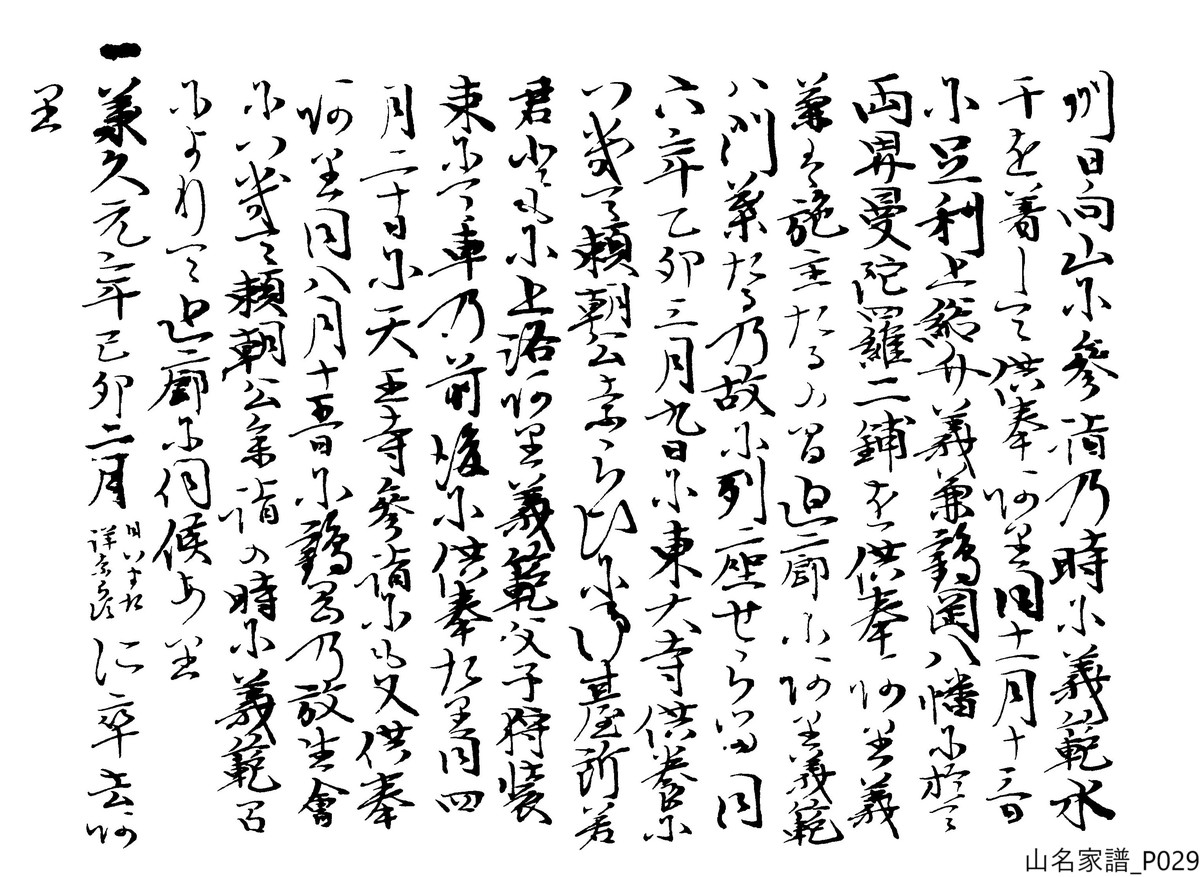

州日向山に参詣の時に義範水

一、承久元年己卯二月(日いまだ詳ならず)に卒去あ

干を着して供奉あり同十一月十三日 に足利上総介義兼鶴岡八幡に於て 両界曼陀羅二鋪を供奉あり義 兼は施主たるの間廻廊にあり義範 は門葉たるの故に列座せらる同 六年乙卯三月九日に東大寺供養に つきて頼朝公ならびに御台所若 君ともに上洛あり義範父子狩装 束にて車の前後に供奉たり同四 月二十日に天王寺参詣にも又供奉 あり同八月十五日に鶴岡の放生会 につきて頼朝公参詣の時に義範召 によりて廻廊に伺候あり り

|

P30

|

|

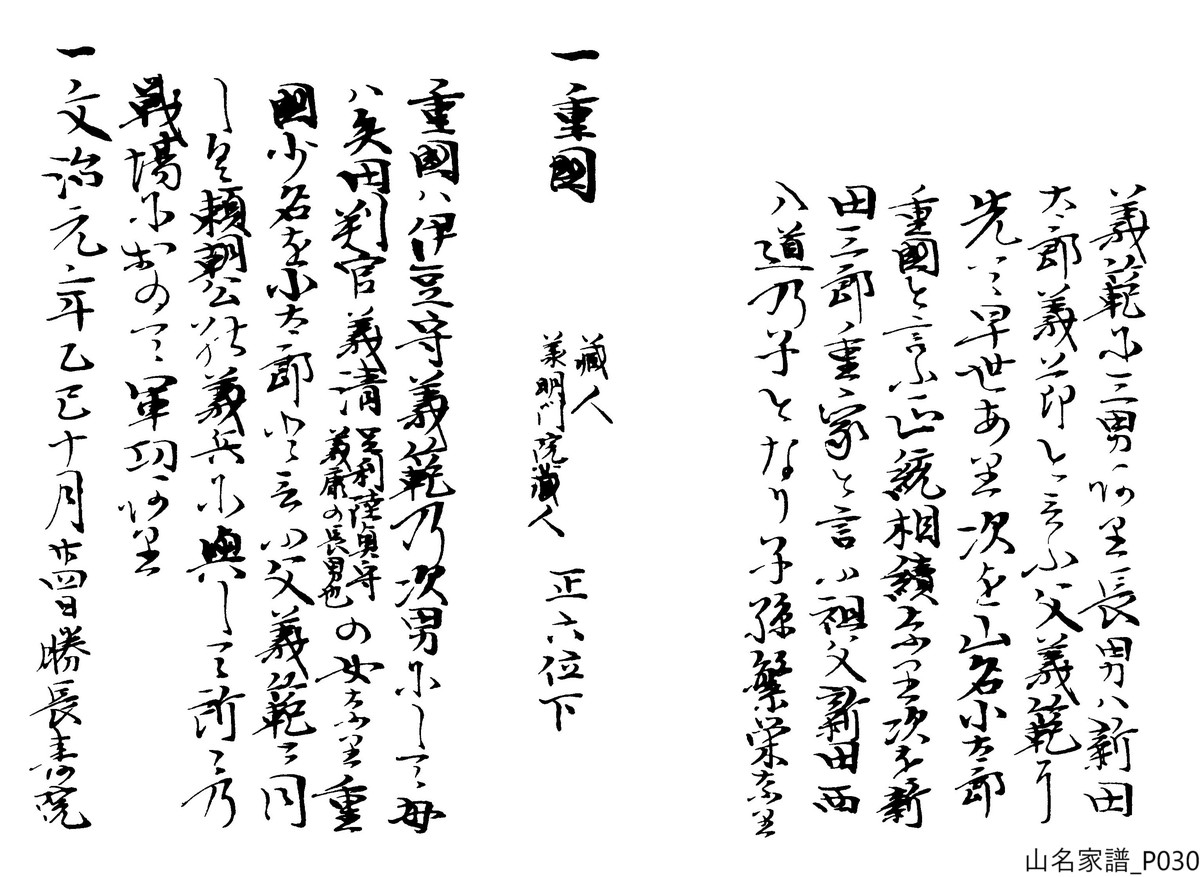

義範に三男あり長男は新田

一、重國 蔵人 承明門院蔵人 正六位下

太郎義節と言う父義範に 先て早世あり次を山名小太郎 重國と言う正統相続なり次を新 田三郎室家と言う祖父新田西 入道の子となり子孫繁栄なり 重國は伊豆守義範の次男にして母

一、文治元年乙巳十月廿四日勝長寿院は矢田判官義清(足利陸奥守義康の長男也)の女なり重 國少名を小太郎と言う父義範と同 じく頼朝公の義兵に与して所々の 戦場において軍功あり |

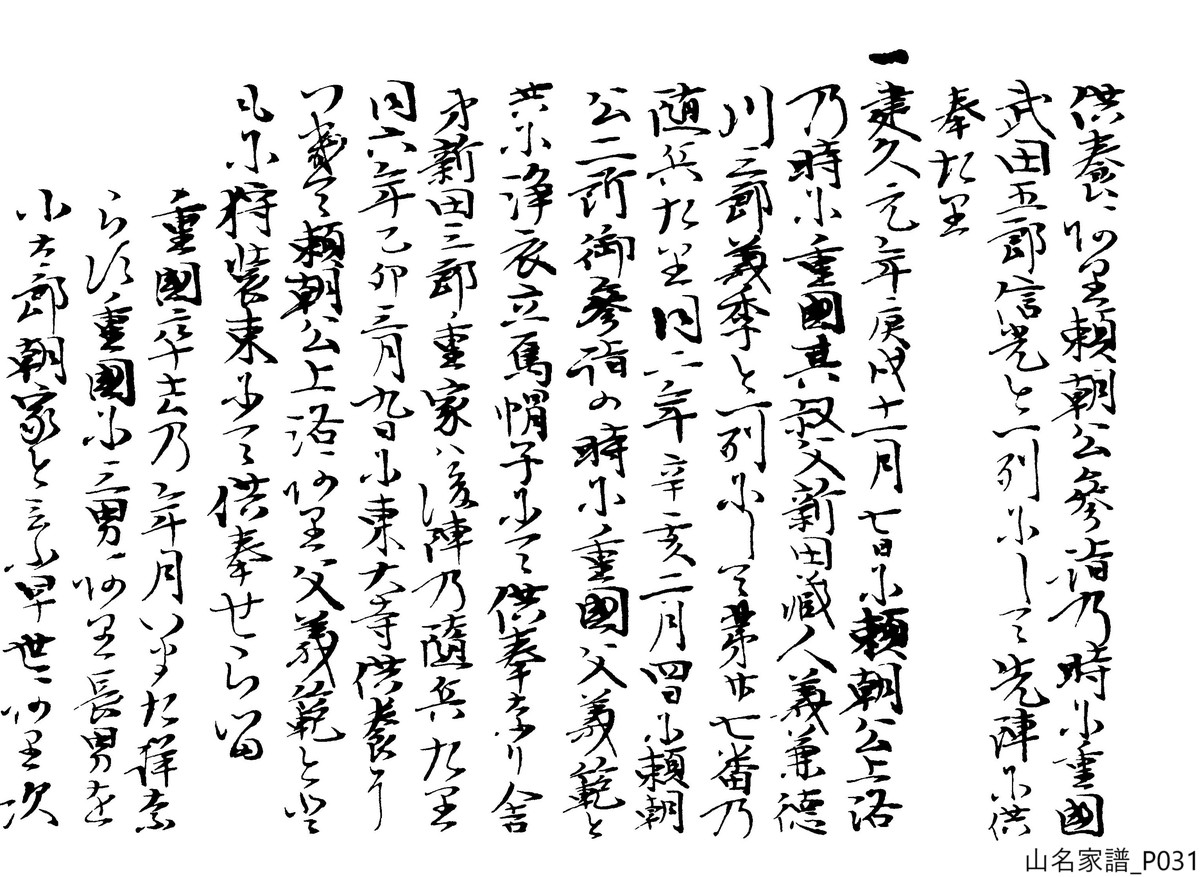

P31

|

|

供養あり頼朝公参詣の時に重國

一、建久元年庚戍十一月七日に頼朝公上洛

武田五郎信光と一列にして先陣に供 奉たり の時に重國其叔父新田蔵人義兼徳

川三郎義季と一列にして第廿七番の 随兵たり同二年辛亥二月四日に頼朝 公二所御参詣の時に重国父義範と 共に浄衣立烏帽子にて供奉なり舎 弟新田三郎室家は後陣の随兵たり 同六年乙卯三月九日に東大寺供養に つきて頼朝公上洛あり父義範とと もに狩装束にて供奉せらる 重國卒去の年月いまだ詳な

らず重國に三男あり長男を 小太郎朝家と言う早世あり次 |

P32

|

|

を小次郎重村と言う正統相

続たり 又太郎義行に三男あり子孫 多し系図に詳なり 一、重村 蔵人 承明門院蔵人 正六位下 重村は蔵人重國の三男にして建久

一、建保元年癸酉に和田左衛門尉平

九年戊午に誕生あり少名を小次 郎と言う 義盛父子一族等叛逆を企るの時に

一、承久三年辛巳五月に後鳥羽上皇

重村御所方にありて鎌倉中に於 いて戦功を顕わさる 鎌倉を亡ぼさんとし給うによりて

|

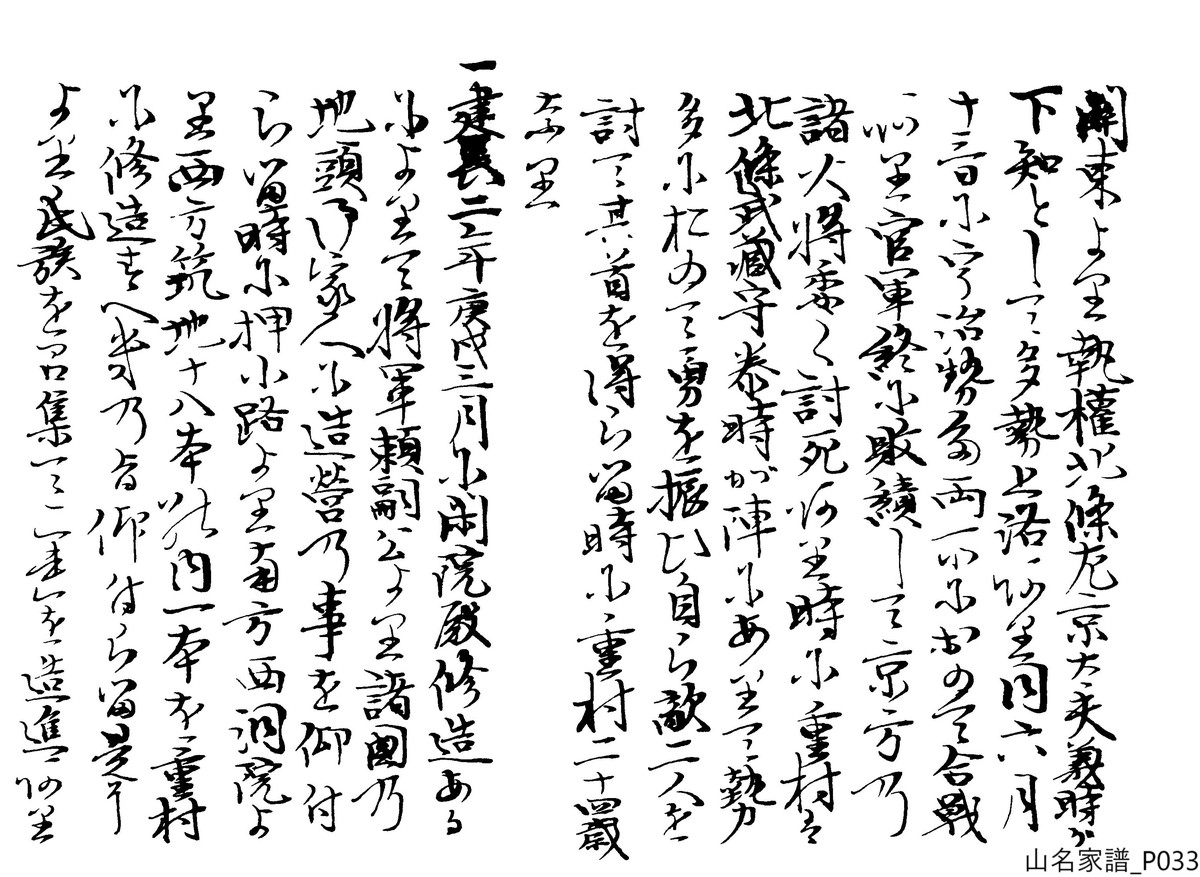

P33

|

|

関東より執権北條左京太夫義時が

一、建長二年庚戍三月に閑院殿修造ある

下知として多勢上洛あり同六月 十三日に宇治勢多両所において合戦 あり官軍終に敗績して京方の 諸大将委く討死あり時に重村は 北條武蔵守泰時が陣にありて勢 多において勇を振い自ら敵二人を 討て其首を得らる時に重村二十四歳 なり によりて将軍頼嗣公より諸国の

地頭御家人に造営の事を仰付 らる時に押小路より南方西洞院よ り西方筑地十八本の内一本を重村 に修造すべきの旨仰付らる是に より氏族を召集てこれを造進あり |

P34

|

|

重村の事蹟井に卒去の年月

一、義長 弥次郎

等詳ならず将軍頼経公頼嗣公 宗尊親王に奉仕せらる重村に 五男一女あり長男弥次郎義長正統 相続なり次を弥三郎義政と言う次を 新三郎國長と言い次を四郎義房と 言い次を八郎義行と言う次は女子な り 義長は蔵人重村の長男にして始の名

一、弘安八年乙酉十一月十七日に城入道一族叛

を重長と言う将軍惟康親王に奉仕せ らる 逆を企て合戦におよぶの時に義長御

所方にして戦功あり 義長の事蹟ならびに卒去の年月等

|

P35

|

|

詳ならず

一、義俊 小次郎

義俊は弥次郎義長の男にして鎌倉

一、正安三年辛丑八月廿五日に一族山名新次郎

に奉仕せらる 行直同中務丞俊行同三郎五郎為俊

一、乾元元年壬寅九月に北條相模守貞時

等将軍家の仰を背き叛逆を起すに よりて誅戮せらる是によりて其一 跡を以て義俊に宛行わる 最勝園寺供養するによりて将軍久明

親王出御あり此時に義俊帯刀の 列にありて供奉たり 義俊に二男あり長男弥次郎政氏

と言い正統相続なり次を弥三郎 政杜と言う後に従五位下に叙し左 |

P36

|

|

京亮に任ず将軍尊氏公に仕え鷺

一、政氏 弥次郎 蔵人

坂の合戦の時戦死あり 義俊の事蹟并に卒去の年月又は 兄弟等いまだ詳ならず 政氏は小次郎義俊の男にして始の名を

一、 正安三年辛丑に上杉三郎藤原重房

義氏と言う の女を娶らる

一、 嘉暦二年丁卯に剃髪あり法名を

道高という政氏の室は足利讃岐守

一、建武二年乙亥十二月に足利尊氏卿同舎貞氏(将軍尊氏公の父也)の室の叔母なり故を以て 政氏と相睦しよりて政氏父子元弘 建武の頃より足利家に属せらる |

P37

|

|

弟左馬頭直義と新田左兵衛督義貞と

一、政氏父子足利家に属して新田家と

相模国箱根竹の下において合戦あり 脇屋治部大輔義助義貞弟也の逞兵を撰んで 尊氏卿の陣を討破る尊氏卿の勢敗 軍して乱れ騒ぐ脇屋義助勝に乗て 是を追進らる時に政氏二千余騎を 卒(率)いて義助の備えに討てか丶りけれ ば佐老木結城等取てかえし政氏とともに 義助の陣を討破て軍功を顕わす 合戦有に新田家の旗幕共に大中黒な

り山名家も新田一流の嫡家たるによりて 旗幕ともに大中黒なり政氏其旗幕 ともに新田家と頒たん為に中黒と引 両を合て三引両を以て家紋とせらる 政氏に二男あり嫡子小太郎時氏

|

| 大中黒 | 引両 | 三引両 |

|

|

|

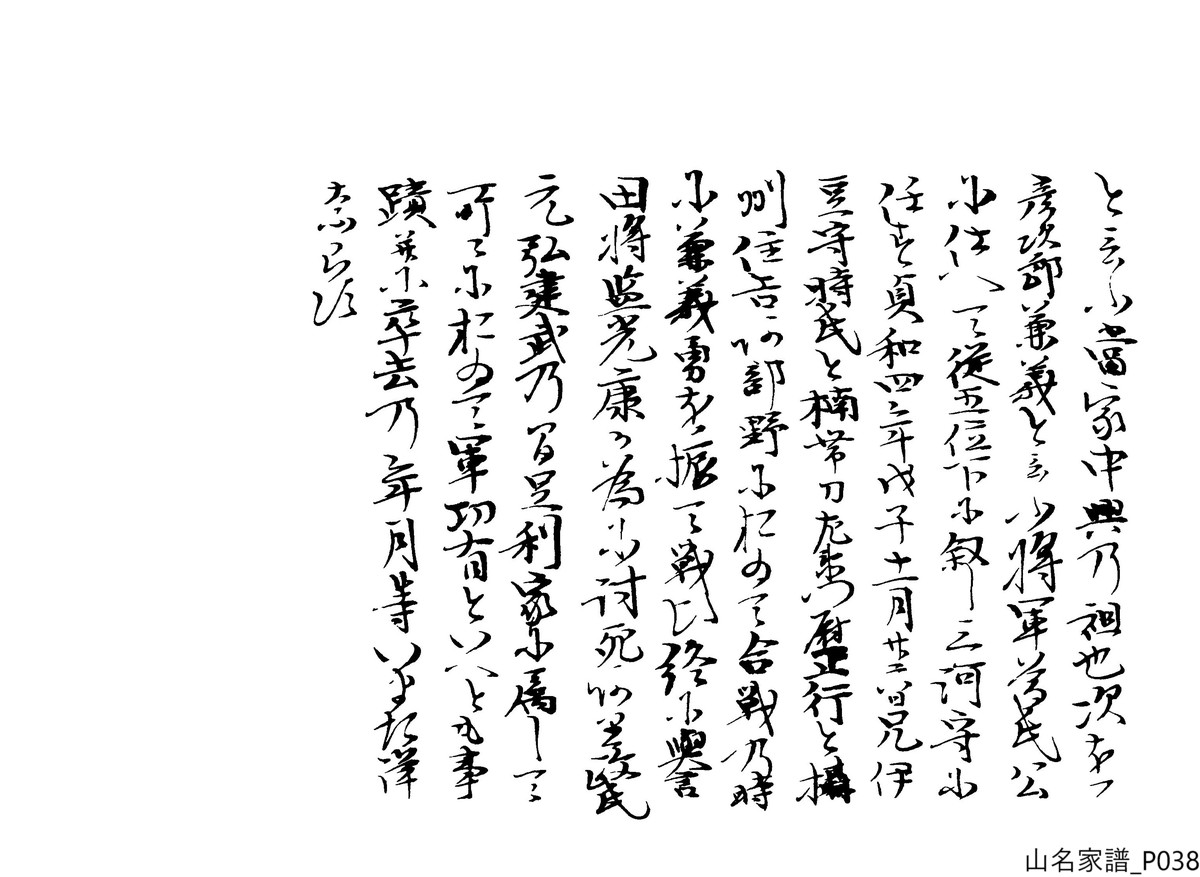

P38

|

|

と言う当家中興の祖也次を

彦次郎兼義と言う将軍尊氏公 に仕えて従五位下に叙し三河守に 任ず貞和四年戊子十一月廿六日兄伊 豆守時氏と楠帯刀左衛門尉正行と摂 州住吉阿部野において合戦の時 に兼義勇を振て戦い終に誉 田将監光康が為に討死あり政氏 元弘建武の間足利家に属して 所々において軍功有といえども事 蹟并に卒去の年月等いまだ詳 ならず |