人気画像(画像付)

丸に違い鷹の... (28297 hits)

|

丸に橘 (24414 hits)

|

揚羽蝶.png (14675 hits)

|

梅鉢 (11991 hits)

|

清和源氏諸流... (11088 hits)

|

メインメニュー

P1

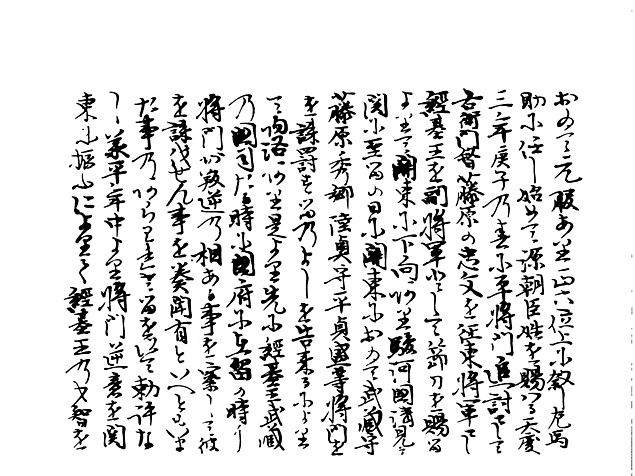

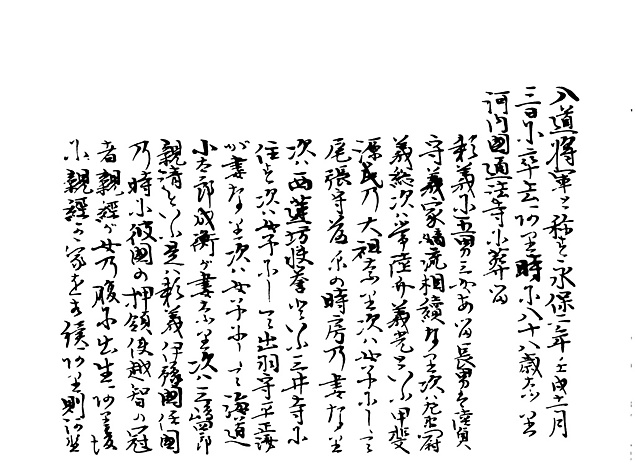

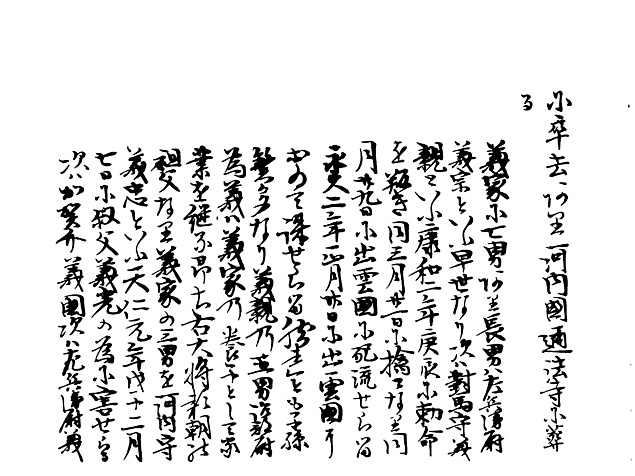

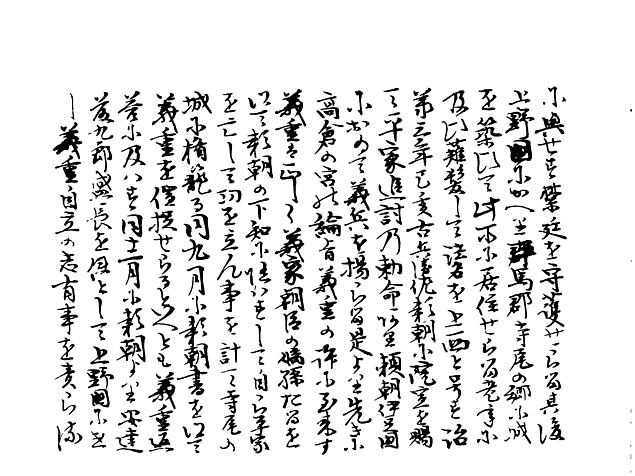

山名家伝記 巻の一

山名家先祖譜傳

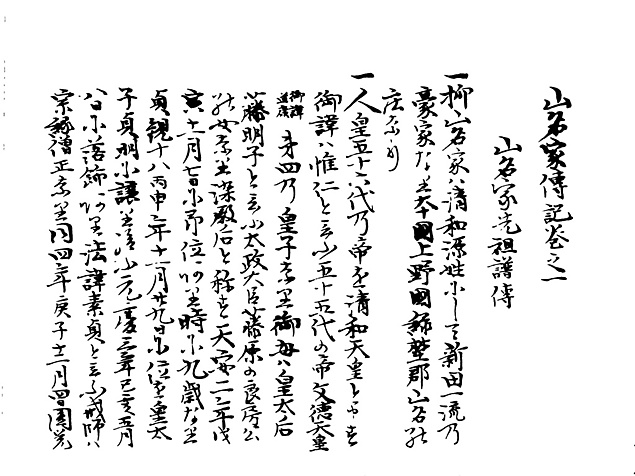

一、抑も山名家の本姓は清和源氏にして、新田氏流の豪(高)家也。本国は上野国緑埜郡山名庄(群馬県高崎市山名町)也。

一、人皇五十六代・清和天皇の諱(在世中の名、水尾天皇)を惟仁と言う。先帝(五十六代)文徳天皇(諱は道康)の第四皇子也。母は藤の明子と言い、太政大臣藤原良房公の娘で、染殿后と称す。

天安二年(858)戊寅十一月七日、九歳で即位し、貞観十八年(876)丙申十一月二十九日に皇太子・貞明(陽成天皇)に譲位。

元慶三年(879)己亥五月八日に宗縁僧正に就き出家し、法名を素貞と言う。

(水尾を隠棲の地とし寺を建立中、発病し、粟田)円覚寺にて元慶四年(880)庚子十二月四日に円覚寺にて崩御。

P2

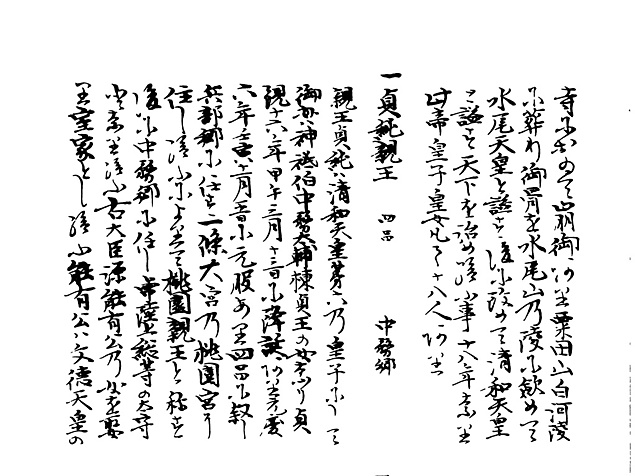

栗田山陵にて荼毘に付し、遺骨を水尾陵におさめて、水尾天皇と謚す。後に清和天皇と改めて謚される。

在位は十八年、皇子皇女は十八人あり。

一、貞純親王 四品 中務卿

貞純親王は清和天皇の第六皇子。母は神祇伯・中務大輔・棟貞王(第五十三代・桓武天皇の孫)の娘。

貞観十六年(882)甲午三月十三日に誕生。

元慶六年(882)壬寅十一月五日に元服し四品(親王の位階第四番目)に叙し兵部卿に任命。

一条大宮の桃園宮に住し桃園親王と称される。

後に中務卿に任命され、常陸・上総等の太守を務める。(上総・常陸・上野は親王の任国。それらの国の守を大守と言う)

右大臣・源能有公の娘(源柄子)を娶り室とする。能有公は(第五十五代)文徳天皇の子(清和天皇の兄)にして武芸に通じたる親王。

P3

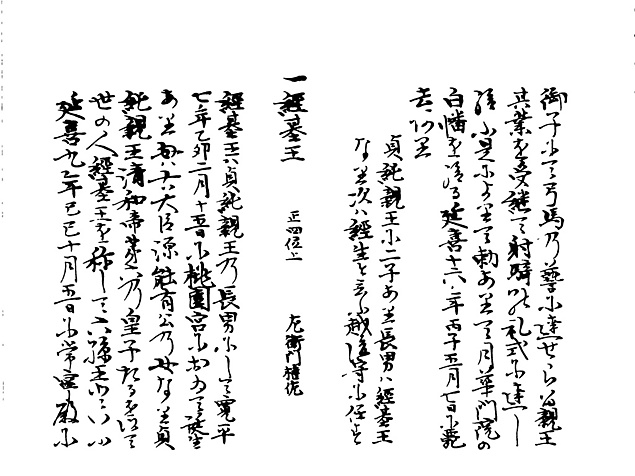

貞純親王も(同じく)その業を受け継ぎて、武道の礼式に深く通じ、天皇より月華門院の白旗を下賜される。

喜十六年(916)丙子五月七日に逝去。

貞純親王に二子有り、長男は経基王、次は経生と言い越後の守を務める。

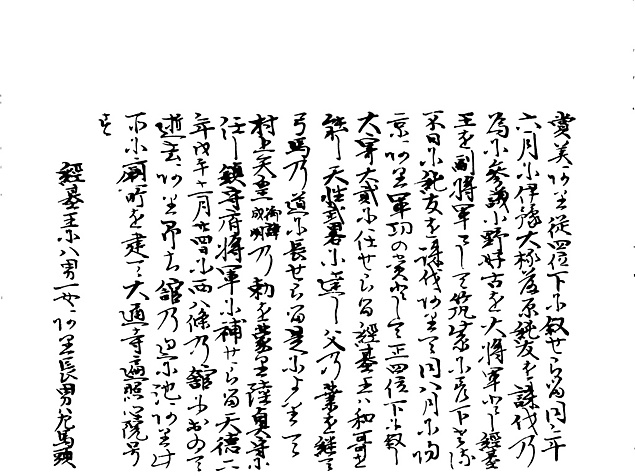

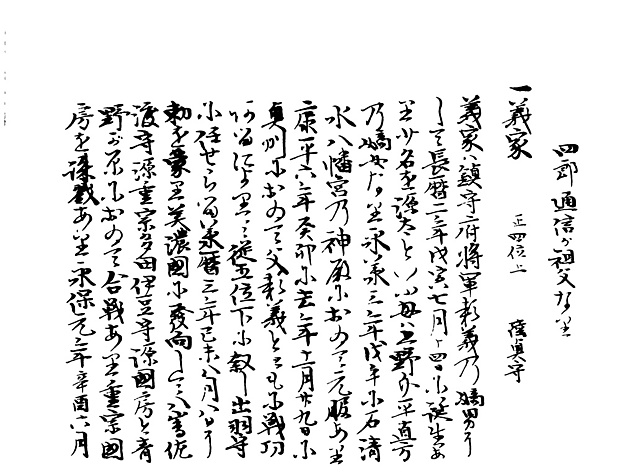

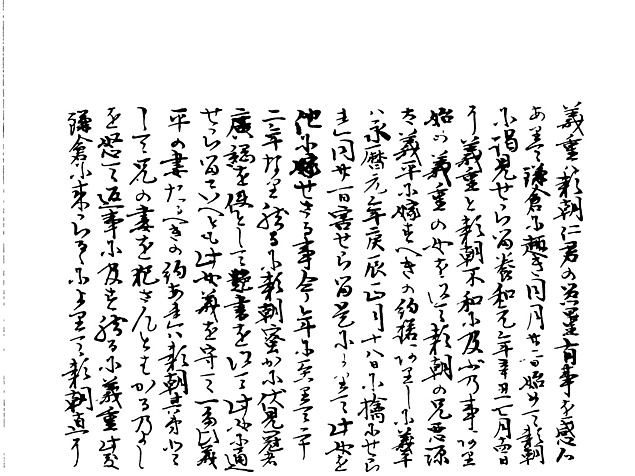

一、経基王 正四位 左衞門佐

経基王は貞純親王の長男にして、寛平七年(895)乙卯二月十五日に桃園宮にて誕生。母は右大臣源能有公の娘なり。

貞純親王は清和天皇の第六皇子の故に、世の人は経基王を六孫王と言う。

延喜九年(909)己巳十月五日に常寧殿にて元服し、正六位に叙し、左馬助を拝命、源の朝臣姓を賜る。(臣籍降下)

P4

天慶三年(940)庚子の春に平将門追討の為に、右衛門の督・藤原忠文を征東将軍とし、経基王は副将軍として天皇より節刀(節(しるし)の刀)を賜る。

関東へ向かう途中、駿河国清見ヶ関に至り武蔵守・藤原秀鄕、陸奥守・平貞盛等が平将門討伐の知らせを受けて帰京する。

これに先立ち、経基王が武蔵国司として赴任の折(承平八年・938)、平将門謀反の予兆を覚り、将門追討を上奏するも、未だ確証乏しく勅許は降りず。

承平年中より、関東で振るう平将門の逆心を察した経基王の才知を賞して従四位下に叙せられる。

P5

同年(天慶三年・940)六月、伊予大掾・藤原純友誅伐の為、参議・小野好古を大将軍に、経基王を副将軍に筑紫に派遣される。

程なく、純友の成敗なって、八月に帰京。この軍功によって正四位下に叙し、太宰大弐(太宰府の次官)に任命される。

経基王は和歌を能くし、天性の武略に通じ、父・貞純親王譲りの武道に長じるが故に村上天皇(諱・成明)の勅を受け陸奥守に任命され、鎮守府将軍に補任される。

天徳二年(961・応和元年)戊午十一月二十四日西八条の館にて逝去。館の側に池(龍神池)が有り、そこに廟所を建て、大通寺遍照心院(現・六孫王神社)と言う。

経基王に八男一女あり

P6

①長男は左午頭・満仲。

②次は左衞門尉・満政。

③次は武蔵守・満季。

④次は右衞門尉・満快

⑤次は下野掾・満実。

⑥次は出羽介・満正。

⑦次は上総介・満生

⑧次は山城守・満重。

共に子孫繁栄。女子は従五位下・源元高の妻なり。

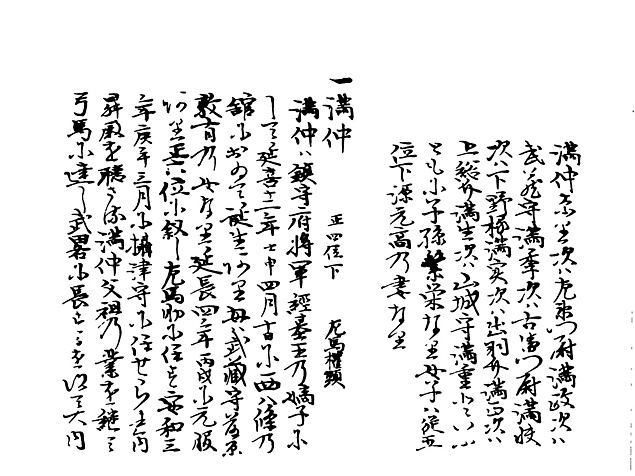

一、満仲 正四位下 左馬権頭

満仲は鎮守府将軍・経基王の嫡子にして、延喜十二年(912)壬申四月十日に西八条の館にて誕生。母は武蔵守・藤原敦有の娘。

延長四年(926)丙戌に元服。正六位に叙し、左馬介に任命される。

安和三年(970)庚午三月、摂津守に任命され宮中清涼殿への参内が許される。(五位補任)

満仲公も父祖譲りで武芸に通じ、武略に秀でていた為、大内(内裏・御所)守護を任され、摂津川辺郡多田庄(兵庫県川西市多田)に領地を賜る。

P7

天禄元年(970)庚午三月十五日に多田庄に居を移し、天禄二年(971)に多田庄に一寺を建立、鷲尾山・法華三昧院と名付ける。今の多田院(神社)なり。

寛和二年(986)丙戌八月十五日に出家、法名を慶満と名乗る。

長徳三年(997)丁酉八月二十七日に逝去、法華三昧院に葬る。

満仲に十男一女あり。

①長男は摂津守・頼光、美濃源氏の太祖なり。

②次は大和守・頼親、大和源氏の太祖なり。

③次は河内守・頼信、嫡流相続(宗家)なり。

④次は武蔵守・頼平。

⑤次は左衛門尉・頼範。

⑥次は山城守・頼明。

⑦次は帯刀長・頼貞。

⑧次は法眼円覚。

⑨次は阿闍梨・頼尋という。

⑩女子は中将・藤原賴親の妻。

P8

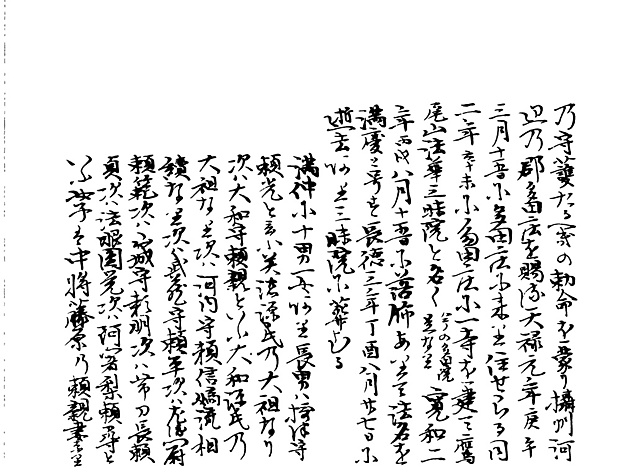

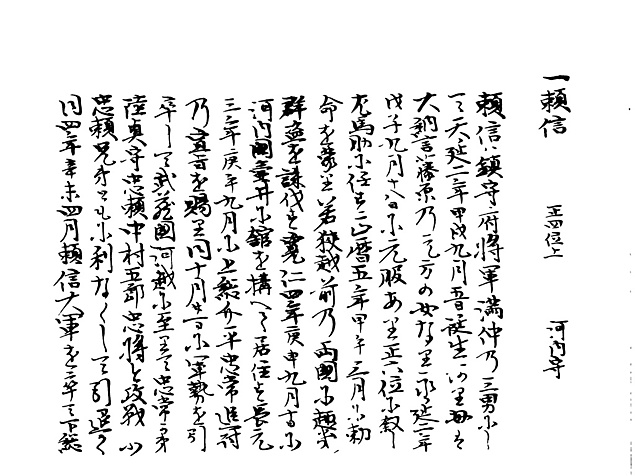

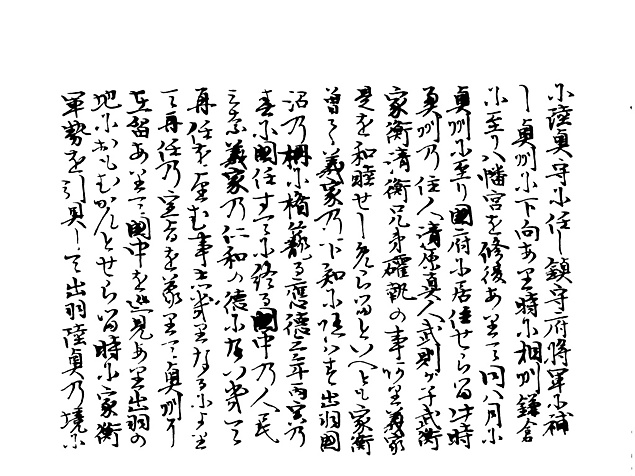

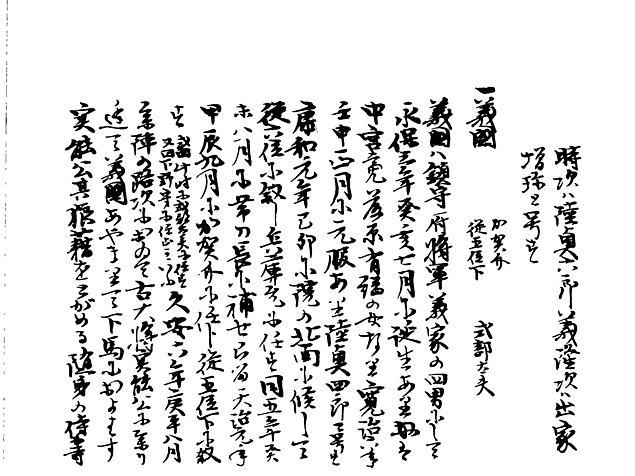

一、頼信 正四位上 河内守

頼信は鎮守府将軍・満仲の三男にして、天延三年(974)甲戌九月五日に誕生。

母は大納言・藤原元方の娘なり。

永延二年(988)戊子九月一八日に元服、正六位に叙し、左馬助に任命される。

正歴五年(994)甲午三月に勅命を受け若狭越前に赴き群盗を成敗する。寛仁四年(1020)庚申九月十日に河内国壺井に館を構え居住する。

長元三年(1030)庚午九月に上総介・平忠常追討の宣旨を受け、同年十月二十一日に軍勢を率い武蔵国川越に至り、平忠常の弟(父?)、陸奥守・平忠頼と中村五郎忠将(平忠頼の子)と戦う。忠頼兄弟(親子?)共に勝ち目なく退く。

長元四年(1031)辛未四月、頼信は大軍を率いて下総国に至り、上総介・平忠常が籠もる千葉城を攻め、忠常は勝ち目なく降伏する。

P9

頼信が忠常を伴い帰京の途中、美濃国にて忠常が病死する。頼信は忠常を哀れみ、忠常の同門は頼信の情け深い心に感服し、永く源氏の家臣として仕える。

頼信はこの軍功により従四位上に叙せられる。この他、頼信の武功は数多し。

永承三年(1048)戊子九月一日に逝去。河内国通法寺に葬る。

頼信に五男一女有り。

①長男は伊予守・頼義、嫡流相続。

②次は肥後守・頼清(信濃源氏村上氏の祖)。

③次は掃部助(かもんのすけ、掃部寮(宮中行事の設営・清掃を行う部署)の次官)・頼季(信濃源氏井上氏の祖)。④次は河内(六位で無官の者)・頼任。

⑤次は常磐五郎・義政。(頼信が平忠常の乱平定により、東国に勢力を張り、頼季も信濃に領地を得ていた)兄弟は信濃国に居住し子孫繁栄し、これを信濃源氏という。

P10

女子は甲斐守・源為満の妻なり。

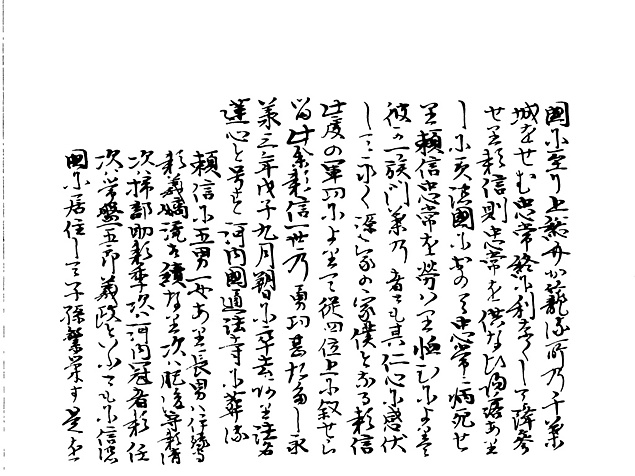

一、頼義 従四位上 伊野守

頼義は鎮守府将軍・頼信の嫡男。母は一条天皇の皇后(中宮)の女官・修理命婦(しゅしゅりみょうぶ)。

長保五年(1003)癸卯四月九日に誕生。長和二年(1013)癸丑に元服し正六位に叙せられ、兵庫允に任命される。

永承六年(1051)辛卯、陸奥国の押領使・安部(倍)頼良追討(前九年の役)の為に陸奥守に任じられ、併せて鎮守府将軍にも任命され、天皇より節刀を賜り(石清水八幡宮にて戦勝祈願を行い)東国に向かう。

同六月二十五日に相模国鎌倉郡由比卿に石清水八幡を勧請し、源氏の白旗を亀山山上に納める。この山を後生、源氏山又は、御幡山とも言う。

P11

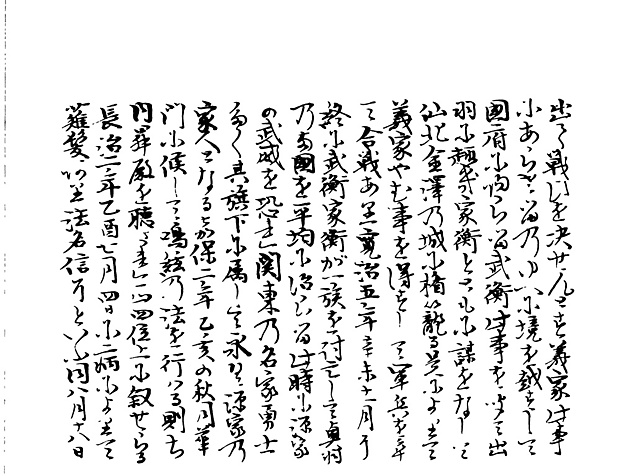

同七月に奥州に至り、安部(倍)頼良は帰順を願い、(源頼義との同名を憚り)名を頼時と改める。(一条天皇の皇后・藤原彰子の病気平癒祈願の為、安部氏にも大赦が出されていた。)

これにより奥州はしばらくの間、平穏となる。

天喜二年(1054)甲午八月に阿部(安倍)頼時の子、厨川治(次)郎貞任が謀叛を企て、衣川の柵(砦)に立て籠もる。

同九月に頼良は大軍を率いて貞任を攻めるが、陸奥守の任期を迎えるが、再任され奥州にとどまる。

康平五年(1062)壬寅十一月二十九日に阿部(安倍)貞任の一族を破り、康平六年(1063)癸卯二月に帰京。途中、相州に立ち寄り由比郷に八幡宮を建立。同八月二十五日に頼義の武功を賞して伊予守に任じられ、正四位下に叙せられる。

治暦元年(1065)乙巳九月一日に出家し法名を信海と称する。世の人々は頼義を入道将軍と呼ぶ。

P12

永保二年(1082)壬戌十一月三日に八十八歳で逝去。河内国通法寺に葬る。

頼義に五男三女あり。

①長男は陸奥守・義家(八幡太郎)。

②次は左(右)衛門尉・義総(綱)(加茂次郎)。

③次は常陸介・義光(新羅三郎)と言い、甲斐源氏の太祖。

④次は女子にして尾張守・藤原時房の妻。

⑤次は三井寺の西蓮坊快誉(伊予阿闍梨)。

⑥次は女子、出羽守・平正済の妻。

⑦次は女子、海道小太郎成衡の妻。

⑧次は三嶋四郎親清と言い、頼義が伊予守の時に伊予国押領使・越智冠者(河野)親経の娘を母に出生。後に(河野)親経の家を相続し河野四郎通信(伊予水軍に将)の祖父。

P13

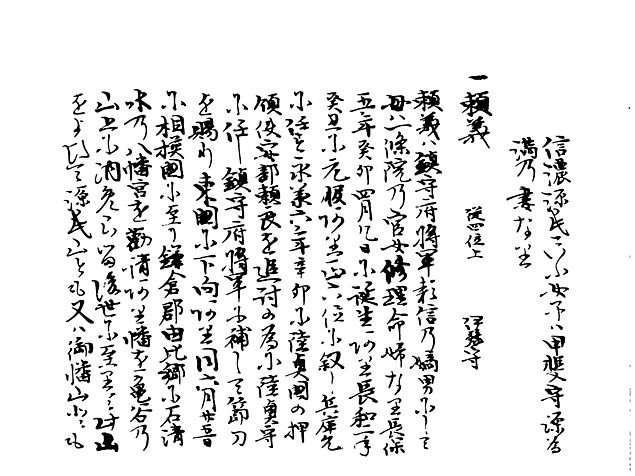

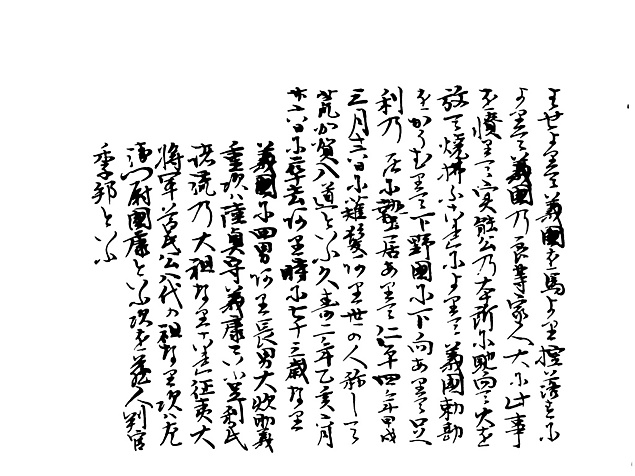

一、義家 正四位上 陸奥守

義家は鎮守府将軍・頼義の嫡男、長暦二年(1039)戊牛に誕生。幼名を源太と言い、母は上野介・平直方の嫡女(正妻が産んだ長女)。

永承三年(1048)戊牛石清水八幡宮にて元服。

康平五年(1057)十一月二十九日に奥州にて安倍貞任討伐で、父・頼義と共に戦功を挙げた事により、康平六年(1063)癸卯に従五位に除せられ出羽守に任命される。

承暦三年(1079)己未八月八日に勅命を受け美濃国に向かい八島佐渡守・源重宗(満政の孫)と、多田伊豆守・源国房(満仲の曽孫・頼光の孫)が(美濃国多芸郡の青野ヶ原で大規模な合戦(私闘)を行い、重宗・国房を成敗する。

(重宗・国房は大規模な私闘を行った事を朝廷から咎められ、償還を命じられるも、重宗は従わず、義家が差し向かわされた)

P14

永保元年(1081)辛酉六月陸奥守に任じられ、鎮守府将軍(陸奥・出羽両国の兵を指揮し、領国の防衛を統括した)に補任される。奥州に向かう途中に、相州鎌倉にて八幡宮を修復する。同八月奥州に着任。

清原真人武則(真人は姓、清原氏は出羽の有力豪族)の子、武衡・家衡・清衡三兄弟の間に争いごとが有り、義家はこれを和解させようと試みたが、家衡は義家の裁定全くに従わず、出羽国沼の柵(秋田県横手市雄物川町沼館)に立て籠もる。

応徳三年(1086)丙寅の春に陸奥守の任が終わるが、国中の人々が義家の人徳を慕い強く再任を願う。再任の宣旨が下りて奥州に在留し、国内の巡視を行う。

出羽の視察へと赴いた折に、家衡が軍勢を率いて出羽・陸奥の国境まで出て、義家を待ち構えるが、

P15

義家は事を構えず国境を越えずに国府に戻る。

武衡はこの事を聞き、出羽に赴いては家衡と共に謀をして出羽金沢(秋田県横手市)の城に立て籠もる。義家はやむを得ず兵を率いて、合戦に臨む。

寛治五年(1091)辛未十一月に武衡・家衡の一党を打ち破り、陸奥出羽両国に平穏をもたらす。

この時の源氏の武威に畏れ入り関東の多くの名家勇士は源氏の麾下(指揮下)に入り、永く源氏の家臣となる。

嘉保二年(1095)乙亥の秋、宮中月華門に参上し「鳴弦の儀」(弓を使用する宮中退魔儀礼)を勤める。即ち正四位に叙せられ内昇殿(宮中清涼殿への昇殿)を聴(ゆる)される。

長治二年(1105)乙酉七月四日に病により出家し、法名を信了と名乗り、同八月十八日に逝去、河内国通法寺に葬る。

P16

義家に七男あり。

①長男は左衛門尉・義宗。若くして死する。

②次は対馬守・義親と言う。康和二年(1100)庚辰に勅命に背き、同三月二十九日に出雲国に流罪となる。永久二年(1114)正月二十日に出雲国にて死罪となる。然れども子孫は多く、義親の五男為義は義家の養子となり家を継ぐ。為義は右大将(源)頼朝の祖父なり。

③三男は河内守・義忠。天仁元(二)年(1108)戊子二月三日に叔父義光(義家の弟)に暗殺される。

④次は加賀介・義国。

⑤次は左兵衛尉・義時。

⑥次は陸奥六郎・義隆。

⑦次は出家し、増珍と言う。

P17

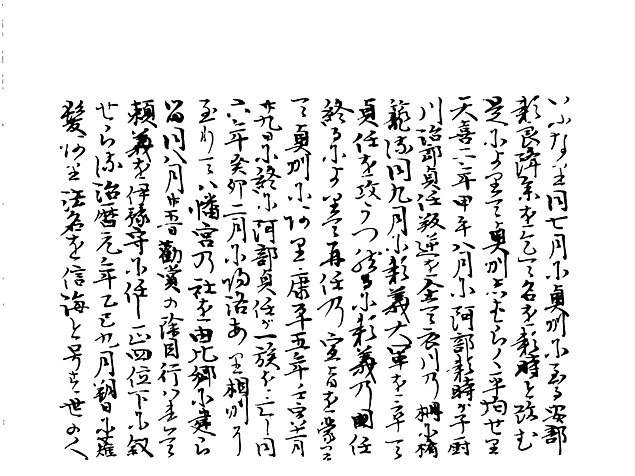

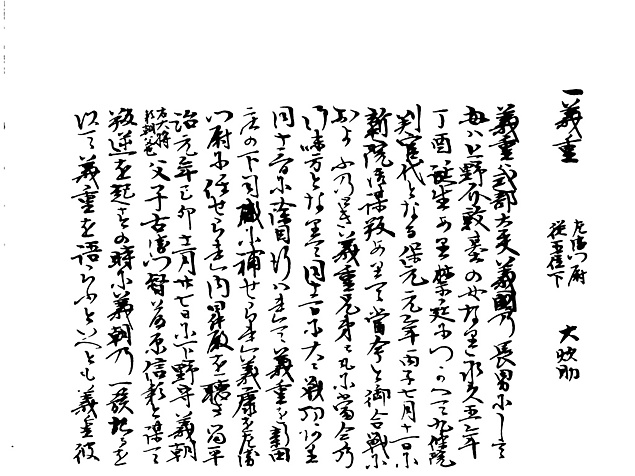

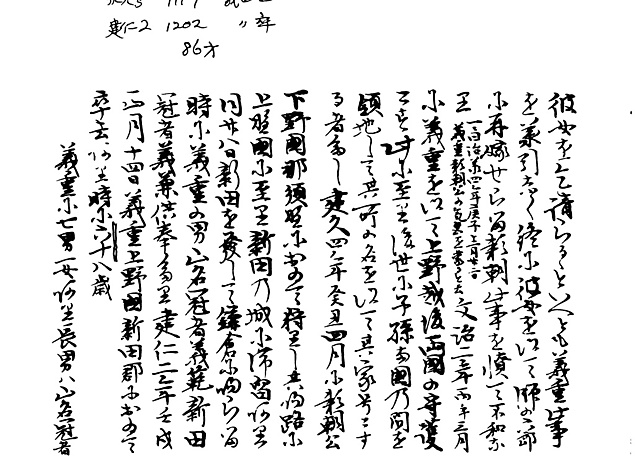

一、義国 加賀介 式部大夫

従五位下

義国は鎮守府将軍・義家の四男。永保三年(1083)癸亥七月に誕生。母は中宮亮(すけ)・藤原有綱の娘。

寛治六年(1092)壬申正月に元服し、陸奥四郎と名乗る。

康和元年(1099)己卯に上皇の御所を警備する北面の武士として仕え、従六位に叙し、兵庫允に任命される。

同五年(1103)癸未八月帯刀長(たちはきのおさ、皇太子の警護官の長)に任命。

天治元年(1124)甲辰九月に加賀介に任命され従五位に叙す。(一説には、この時に式部大夫、又曰く、下野守に任命されたとも言う)

久安六年(1150)庚午八月参陣の途中、右大将(藤原)実能(従一位)一行の行列に遭遇し、義国は不注意から下馬の礼を失し、実能公はその無礼を咎めら、

P18

随身の侍等が義国を馬から引き降ろす。義国の家来はこの振る舞いに大いに憤慨し、実能公の本所(詰め所)押しかけては火を放ち焼き払う騒動があり、勅勘(天皇から受ける咎め)を受け下野国に下向させられ、足利庄(栃木県足利市)にて蟄居。

仁平四年(1154)甲戌三月十六日に出家、世の人は荒賀入道と呼ぶ。

久寿二年(1155)乙亥六月二十六日に七十三歳で逝去。

義国に四男あり。

①長男は大炊介・義重。

②次は陸奥守・義康。足利氏諸流の太祖にして、征夷大将軍(足利)尊氏公の八代前の先祖。

③次は左衛門尉・国康。

④次は蔵人判官・季邦と言う。

P19

一、義重 左衛門尉 大炊助

従五位下

義重は式部大夫・義国の長男にして、母は上野介(藤原)敦基の娘。永久五年(1117)丁酉に誕生。

(長じて)禁裏に仕え、九条院(近衛天皇の中宮・藤原呈子)の判官代を務める。

保元元年(1156)丙子七月十一日に新院(崇徳上皇)が御謀叛(保元の乱)を起こして今上天皇(後白河天皇)との合戦に及ぶ。義重・義康兄弟は今上天皇側に付き、同十二日に大いに戦功を上げ、同十三日に除目(任命の儀式)が行われ、義重は新田庄(上野国新田郡・群馬県太田市周辺)の下司職(げししき、荘園の実務を行う荘官)に補任され、義康は左衛門尉に補任される。

平治元年(1159)乙卯十二月二十七日に下野守(源)義朝(右大将源頼朝の父)父子が右衛門督・藤原信頼と謀って反乱(平治の乱)を起こす。この時、義朝は同族の故に行動を共にする事を説得するが、

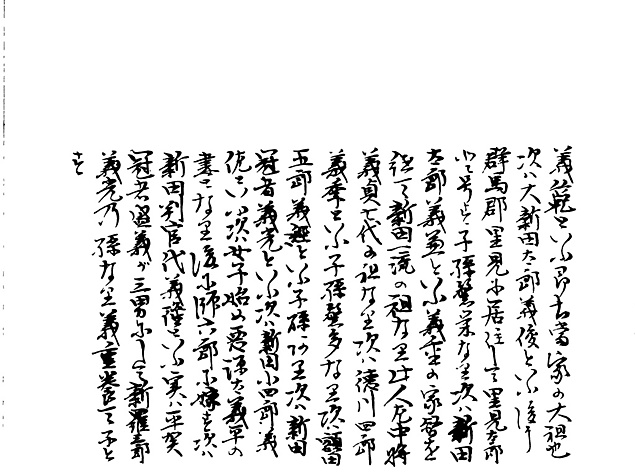

P20

義重は義朝側に付かず禁裏を守護する。

乱後は上野国に戻り、群馬郡寺尾(高崎市寺尾町)の郷に城を築き居住。晩年に至って出家し、法名を上西と名乗る。

治承三年(1179)乙亥右兵衛佐(源)頼朝(を始め諸国の源氏)に向け(以仁王から)平家追討の令旨が発せられる。

(原本には「院宣」、「勅令」とあるが、皇子からの令であるので、ここは「令旨」とする。)

頼朝は(配流先の)伊豆国で兵を募り挙兵する。

これに先立ち高倉の宮(以仁王)からの綸言が義重の手許にも届き、義重は我こそが八幡太郎・義家の嫡孫であるとの思いから、

(頼朝は曽孫で義重より一代下がる。《義家―義親―為義―義朝―頼朝の順で言えば玄孫。》 又、頼朝の兄の義平は娘婿。時に義重62才、頼朝32才)

頼朝の麾下(きか・旗下、指揮下)に付こうとせず、自ら平家追討の功を挙げることを計り寺尾の城に立て籠もる。

同年九月に頼朝は(義重に)麾下に加わるように書を送り促すも、義重は返答せず。

同十二月に頼朝は安達九郎盛長を使いとして寄越し義重の「自立の志」(独力での決起?)を諫められる。

P21

義重は頼朝に仁君(仁愛深き君主)の器量を大きさを覚って鎌倉に参陣し、同月二十二日に初めて頼朝に謁見する。

養和元年(1181)辛丑七月十四日に義重と頼朝の間に不和が生じる。義重の娘(祥寿姫)は最初、頼朝の兄・義平(悪源太)に嫁ぐいでいたが、義平が(平治の乱で)永暦元年(1160)庚辰正月十八日に捕らえられ、同月二十一日に処刑される。是によって(未亡人となった)姫を他家に嫁がせず既に二十二年が経っていた。

頼朝は伏見冠者広綱を使いとして姫に艶書を送り密かに繋がりを持とうとしていたが、姫はひとたび義平の妻として誓った身なれば、義を重んじ義弟が兄の妻との密通を謀る不義に怒り返事をせず。

P22

そんな折、鎌倉を訪れていた義重に頼朝は直に姫の事を頼み込み譲り受けようとするが、義重は承知する事無く、遂には師六郎と再婚させ、頼朝はこの事に憤り、義重との間が不仲となる。

文治(一説には治承四年(1180)庚子十二月二十二日、義重は頼朝から気色(内意?信任?)を受けると言う)二年(1186)丙午二月に義重は上野・越後両国の守護となる。後世、子孫は両国の間に領地を有して、それぞれに土地の名を冠して家号とする者多し。

健久四年(1193)癸丑四月に頼朝公、下野国那須野で狩りを行い、その帰路、上野国に立ち寄り新田の城に逗留す。同月二十八日に新田を出て鎌倉に戻る。この時、山名冠者義範・新田冠者義兼がお供を務める。

建仁二年(1202))壬戌正月十四日に義重は上野国新田郡にて六十八(八十六)歳で逝去。

義重に七男一女有り。

| ぺージ情報 | |

|---|---|

| ぺージ名 : | 山名会/刊行物等/山名家譜/巻之一 |

| ページ別名 : | 未設定 |

| ページ作成 : | admin |

| 閲覧可 | |

| グループ : | すべての訪問者 |

| ユーザー : | すべての訪問者 |

| 編集可 | |

| グループ : | なし |

| ユーザー : | なし |