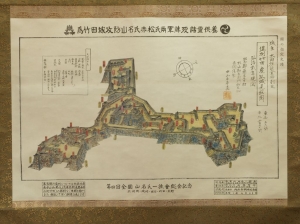

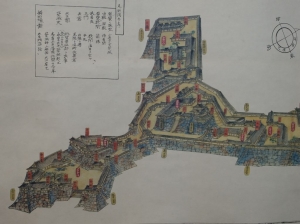

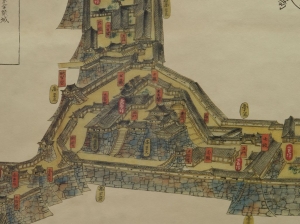

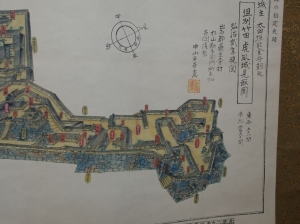

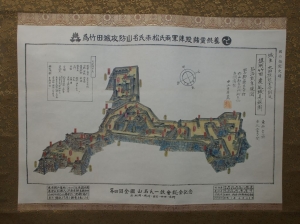

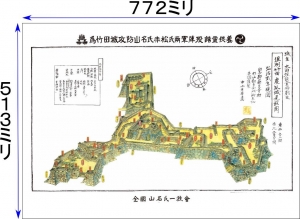

竹田城見取図

竹田城別名を、山上に虎が伏せた様な状景から「虎臥城」とも。

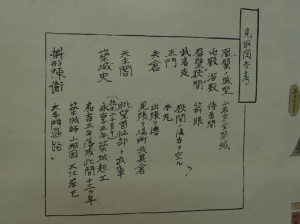

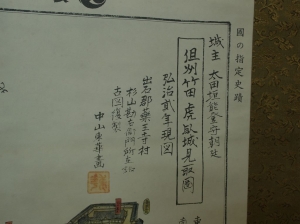

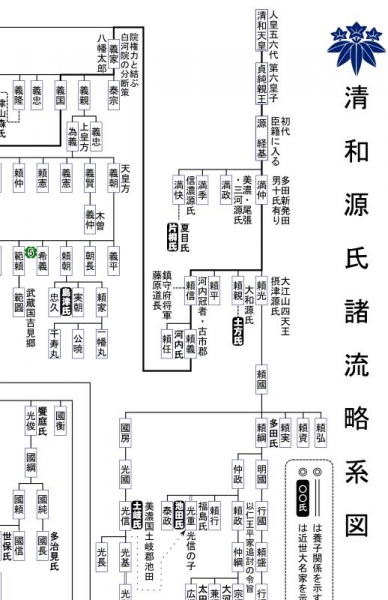

山名持豊の命によって築城され、太田垣光景が初代城主、以降山名四天王の太田垣氏が歴代城主を務める。

生野銀山にも近いこの地は室町時代から山名・赤松が播但に分かれて、この地を境に幾度となく争ってきた。

戦国時代には豊臣秀吉の但馬征伐によって、但馬山名は終焉を迎え竹田城も羽柴秀長が城主となる。

その後、城主は桑山重晴、赤松広秀と代わり、現在の城郭を完成させたのは赤松広秀といわれる。

関ヶ原の合戦後、広秀は鳥取城攻めに加わるが、城下に火を放った咎により家康から切腹を命ぜられ、竹田城は廃城とる。

この竹田城の受け取りに出向いたのが山名豊國(禅高)と言われる。

山名氏にとっては、因縁浅からぬ竹田城といえる。

年代

原図には「弘治2年(1556・城主:太田垣朝延の代)現図」を出石の中山東華が複製したものと記述がある。

この見取り図自体はは平成元年に複写刊行したもの。

備考

竹田城は近年、雲海に浮かぶ様から「天空の城」とも言われ、人気を博している。

中腹駐車場の脇に山名赤松供養塔が有る。

「竹田城見取図」 の復刻発行

山名氏の有縁者を中心とする歴史親睦団体、全國山名氏一族会(略称:山名会)では、平成28年11月に『竹田虎臥城見取図』を復刻しました。(残数僅か)

詳しくは「刊行物 > 「刊行物」のトップページ」をご覧下さい。