矩豊公御内室図像

村岡山名第三代藩主。父・豊政から寛永5年(1628)に10歳の年で家督を譲られる。

村岡山名第三代藩主。父・豊政から寛永5年(1628)に10歳の年で家督を譲られる。参勤交代制度が確立した寛永19年(1642)には、村岡山名として初めて領地・七美郡に入部する。

藩主入部に併せて、山名藩は藩の中心地を旧来の兎塚(美方郡香美町村岡区福岡)から、小集落であった村岡(旧称:黒野村)に移し城下町としての街造りを進める。

村岡山名初代藩主・豊国公の墓所を妙心寺から分祀し、領内の地形的中心地で一二(ほい)峠に御廟を建立し領内の平安を祈念。

二本の川に添う村岡の町を石垣を巡らし護岸を強化し、武家町・在郷町と城下町として発展できる礎を作り上げた。

また、近郷の寺院三ヶ寺村岡に移し町内三箇所に配置し、寺院ごとに家臣や町民の檀家を割り振りするなど宗教政策上でも深い配慮が伺える。以降着々と江戸時代に相応しい藩運営に邁進。

自ら法華経八巻二十八品を写経するなど、熱心な法華経信者であった矩豊公は、菩提寺である法雲寺(旧報恩寺・妙心寺荘園政所)を入部の際(1642)に臨済宗から日蓮宗に改宗させ、更に元禄4年(1691)に天台宗へと改宗している。

元禄7年(1694)には、福島正長の次男を養子に迎え、山名隆豊と名乗らせ嫡男とした。

元禄11年(1698)に80歳の長寿で没する。

法名、芳心院殿勇山日公大居士。

墓所は坪谷御廟。

年代

江戸時代初期(1680年頃)

写真

|

御内室の天了院は元禄13年(1700)に逝去。 法名は天了院殿英順日玄大禅定尼 |

|

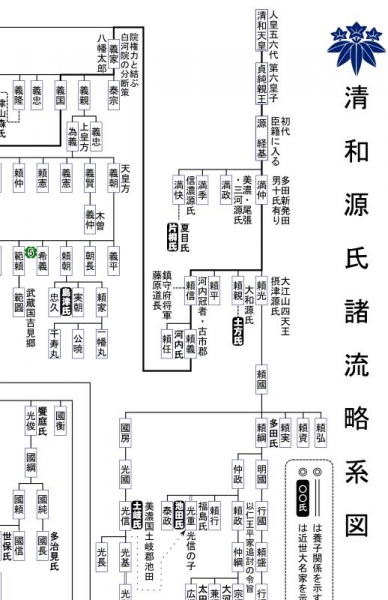

図を良く見ると、山名分家をはじめ一族の宮田・海老名や山名四天王と言われた、垣屋・田結庄・太田垣の名前が見える。(既に八木は医家に転身か?→八木玄蕃)

また、田原・澤山・大坪・足立・小阪・中村・武田等、山名家旧来の家臣や、鳥取山名時代からの家臣の名も見える。

武田は山名豊国を鳥取城から追いだした武田高信(後に豊国が謀殺?)の子孫であり、江戸時代に入り家臣として迎えている。

これら旧臣の家は実の子孫が継いでいる場合が殆どだが、中には藩主の命により、藩主や重臣の兄弟などが養子の形で旧家を復活させている場合もある。