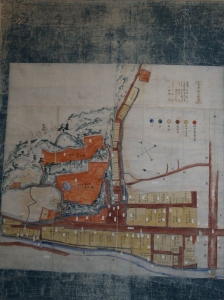

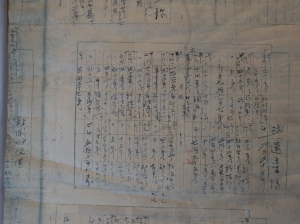

村岡藩士卒族屋敷図

年代は定かではないが、図中屋敷の主人名から過去帳を調べると(明治40年没)、村岡陣屋図と同じ幕末に掛かれたものであろう。

年代は定かではないが、図中屋敷の主人名から過去帳を調べると(明治40年没)、村岡陣屋図と同じ幕末に掛かれたものであろう。廃藩置県等、知行体制が急変し、村岡藩自体を片付けなければならない状況となり、藩主山名氏をはじめ村岡を離れなければならない重臣も数多くあったかと思う。

家臣の財産の整理を行うにしても、各屋敷の敷地面積等を参考に処理を行ったものと思える。そのためにこの図面が作られたのではなかろうか?

明治の入り村岡藩の重臣のほとんどはこの地を去り、屋敷・土地等の整理は下級武士たちの手に委ねられた。

年代

江戸時代末~明治維新(明治初年)頃

写真

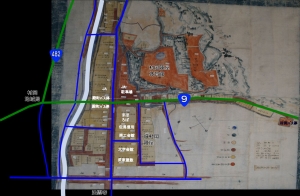

陣屋周辺、練兵場や火薬庫も記載されている |

明治に入り山名邸は七美郡役所、 土居邸は村岡町役場になる |

後日、表装した時の紙(出納簿?)、倹約具合が伺える 「村岡町役場」の文字も見える |

|

|

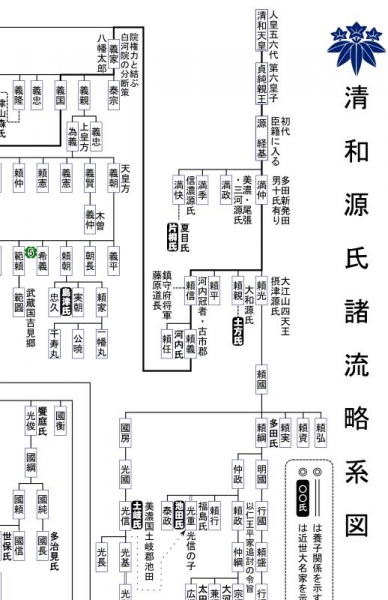

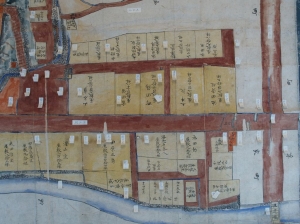

図を良く見ると、山名分家をはじめ一族の宮田・海老名や山名四天王と言われた、垣屋・田結庄・太田垣の名前が見える。(既に八木は医家に転身か?→八木玄蕃)

また、田原・澤山・大坪・足立・小阪・中村・武田等、山名家旧来の家臣や、鳥取山名時代からの家臣の名も見える。

武田は山名豊国を鳥取城から追いだした武田高信(後に豊国が謀殺?)の子孫であり、江戸時代に入り家臣として迎えている。

これら旧臣の家は実の子孫が継いでいる場合が殆どだが、中には藩主の命により、藩主や重臣の兄弟などが養子の形で旧家を復活させている場合もある。

備考

屋敷図に現在の道路等重ねて見ました。

屋敷図に現在の道路等重ねて見ました。屋敷の面積や位置関係が分かるために書いた図のようで、

正確な縮尺で描かれているわけでは無い。

従って、現在の道路等は適当に合わせたものです。