佐治のやまんどさん

中島憲仁

やまんどさんの小祠 |

時氏公銘の線香たて |

「二十年も前のことだが……」と前置きされた話を要約すると、鳥取の山奥に「やまんどさん」と呼ばれる祠があり、そこには、「施主山名時氏」と刻んだ線香台があったそうで、その曰く因縁を、私に調べてくれないかとおっしゃるのである。

私の地元鳥取県内のことではあるが、正直いって私も初耳のことであった。しかし、時氏公の遺物があるとすれば何はさておき調べずばなるまい。翌日現地探訪に同行することを約してこの日は別れた。

翌日、車を駆って、佐治村大井の昌福寺さんを訪ねた。佐治村といえば、流し雛で知られる用瀬(もちがせ)の支流四粁のところで、ここは山奥ながら因州和紙の産地として知られている。

方丈さんの説明によると、この寺はもともと対岸の古市にあったもので、そこの境内に「やまんどさん」が祠られているが、後に火災に会ったので、小祠と五輪塔群を残したまま、寺だけ現在地へ移転したとか。

「やまんどさん」や時氏公については、昔の有名な武将を祭ったものというほか格別の伝承もないということであった。

太田垣理事長は、「これは歴史研究部会の中島副会長さんの手で、今すこし説明がつくよう研究してもらいたい」と言い残して和歌山へ帰られたが、これが今生の別れとは知る由もなかった。半年後の十月に急逝されたのである。

従って、お約束の調査報告はとうとうお目にかけずに終ってしまった。今この一文を寄せることで、せめてもの約束を果たしたいと思うのである。

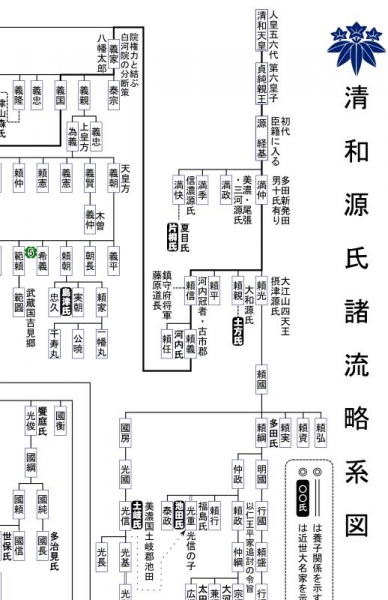

時氏公が因伯の守護大名として入赴したのが一三三八年頃と推定されている。世は南北朝の戦い、建武の中興の時代に突入していた。因伯大年表によると、時氏公が入赴して十五年目の「文和八年(一三五三)三月、美作を収む」とあり、当時播州上郡の白旗城主は赤松則村公、美作城主は二男の貞則公で、この時代は隣国境を掠め取り領地拡張を計るための局地戦が各所で展開されていた。

つづいて五月七日に時氏公は五千の兵を以って伯耆を発し、楠正儀・和田正武・赤松氏範等と会い、六月足利義詮と神楽坂で戦いこれを破って還っている。赤松氏とは三月の戦いで和睦ができたものか。

延元二年丙申赤松世貞赤松則祐因州二攻メ入リ智頭郡草木操尾景石城ヲ抜ク(太平記)

赤松勢はこれらの三城を攻めて味方につけ、その勢いで佐治但馬守領に攻め入った。伯耆の山名時氏は自ら軍を率いて但馬守に援軍して赤松勢を敗走せしめた。

佐治侵攻のこの戦いで討死した山名氏の若武者をはじめ、部下の将兵を葬ったのが、この「佐治の山名人(やまんど)さん」であろう。

この古市の地から佐治川を西に遡れば辰巳峠つづいて人形峠、越えれば三朝を経て倉吉(時氏公の本拠)へ至る。つまり上郡の赤松氏と倉吉の山名氏を結ぶ最短路線上にあるのがこの佐治谷で、今では山中の忘れられたような山村であるが、往時には南北二大勢力の狭間で時代の激流に晒されたことを思えば、「やまんどさん」と五輪塔群にひとしおの感懐が湧くのである。

そのほかに山名・赤松両氏の交渉は次のようである。

- 一三六二年六月時氏兵ヲ美作院庄に勤シ兵ヲ分チテ備前備中ヲ従へ高師秀潰へ走ル、富田直貞ヲシテ備後ヲ略セシム(大日本史)

- 一三六四年山名時氏、仁木義長反ス、時氏因幡・伯耆・美作・丹波・丹後ノ守護職ト為ル、時氏乃チ山名義理ヲ作州ノ守護代ト為ス(美作略史)

- 一三六五年時氏但馬ノ拠点トシテ出石此隅城ヲ築城シ時義ヲ差置ク。

- 一三七一年四月二八日時氏歿ス、伯州粂郡三明寺村二葬ス、光孝寺殿鎮国道静大禅短門ト号ス。

- 一三七四年三月足利義満西侵ス、大名三十九人、兵凡ソ十萬、山名赤松之レが先鋒タリ(国史略)

以上、「佐治のやまんどさん」をよりどころとして、山名赤松両氏の交渉のあとをなぞってみた。はたして、太田垣理事長の付託にこたえることができただろうか。ともあれご冥福を祈るものである。

五輪等群1 |

五輪等群2 |

有感山名赤松和解式

萩原初治

想えば家祖赤松円心公が後醍醐天皇建武中興の鴻業に参加、其の功績は史上炳乎として光輝く所であり、足利政権樹立に果した役割も同族の自負するものである。将軍足利義教公の強圧に抗し弑逆した所謂嘉吉の変後天正に至る百余年に亘る山名赤松両族の播但各地に於ける壮烈な攻防戦が繰り拡げられた。吾人の家祖赤松彦五郎則尚は文安元年(一四四四)四月赤松満政と共に播磨の奪回を企てたが事ならず、同族持家公の討つ所となり(東寺執行日記文安二年四月四日)、赤松播磨守父子一族郎党百二十四人の頸は高辻河原に懸けられたとは記録の止める所である。

家祖則尚は転々居を替え各地を潜行、赤松元家による足利義政公への宥免も許容されたが、山名持豊公細

川公の経緯もあり播磨に下向して一族を集め鵤(いかるが)の檀特山に籠り一手は山名政豊の室山城に立ち向つた、戦は閏四月二十七日に始まったが、五月になると山名持豊と教豊に率いられた軍勢が大挙但馬から播磨に進攻してきた。書写山坂本城に拠った則尚は北の大軍に抗すべきすべもなく海路備前大島郡鹿久居島(岡山県日生町)に逃れたが、四方を扼され一族郎党二十二人と共に自刃し、五月十三日に法雲寺に於て持豊公により頸実検が行れた。思へば嘉吉の変後最後の抵抗者則尚公のこの終焉は痛恨極りなきことである

本土と鹿久居島とは一衣帯水の日生町に居住する筆者は康正元年四百五十有余年の昔を偲び一詩を賦奠し菩提を弔った次第である。

弔家祖赤松則尚公 家祖赤松則尚公を弔らう 鬼哭啾啾萬恨長 鬼哭啾啾萬恨長し 康正享徳夢茫茫 康正享徳の夢は茫茫たり 赤松則尚自裁跡 赤松則尚の自裁の跡 往事追懐濁断腸 往事追懐して濁り断腸

恰もよし平成元年四月二十三日、星霜五百四十余年を経て山名、赤松両軍子孫による和解供養慰霊祭の奉修といい、平成二年五月吉日両族末葉による供養塔の建立といい、往事を想起して喜びは限りないものがある。

拙ない歌を献じ菩提を弔うものである。

現世(ウツシヨ)に刃の下に争へど

共に語らん蓮の台(ウテナ)で

共に語らん蓮の台(ウテナ)で

想えば嘉吉の変より天正年間一百有余年山名赤松一族の興亡を賭して修羅の巷にまみえた戦士は死なば皆仏子、浄土の蓮華台上であの日あの時あのことがらを語りあって末孫の和解供養を享受されるであろうと願望するものである。

合掌