会誌「山名」第5号掲載

「山名」復刊に想う

全國山名氏一族会総裁 山名義晴

会誌「山名」の復刊を心より喜んでおります。ついては、この〈山名・やまな〉という二字三音の名詞に誘われて想い見たことどもを少々申し述べて、寄稿の責を果たしたく存じます。

|

| 南宗寺蔵_山名豊国像 |

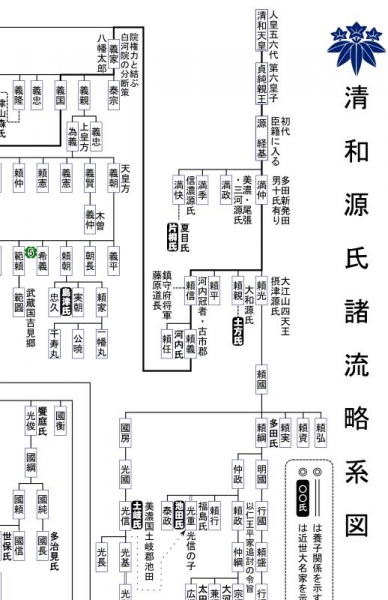

公の時代は戦国末期の争乱で国中が常軌を逸した攻防に明け暮れておりました。山名の拠って立つ山陰の地は東の織田(羽柴)、西の毛利の二大勢力に挟まれていて、簡単に去就を決することができません。紆余曲折の末選んだのが、遠い織田よりも隣国の毛利でしたが、これが裏目に出て、山名本国の但馬は没落、分国の因幡も落城寸前という悲惨な境涯に陥ります。その時の因幡守護職であったのが豊国禅高公です。公は時勢と見抜き、単身鳥取城を出て東の羽柴陣に移りました。宗家の但馬山名氏が既に瓦解していますから、この上分国の因幡山名まで抵抗すれば名誉ある山名氏が断絶することは明白です。武門にとって家名の存続が第一義ですから、これは豊国公苦渋の決断に違いありません。

やがて豊臣時代になり、戦乱が収まりました。豊国公は薙(ち)髪(はつ)して禅高と名を改め、秀吉公の側近となります。所領は但馬国の西部七美郡一円、一万石足らずの謂わば祖先祭祀料です。入道されたのですから表面には出ず、連歌や茶道など文人としての教養を表芸に、秀吉・家康・秀忠の三公に近侍されます。この身の処し方が江戸時代全期を通じて、名門山名氏の名を世に知らることになるのですから、謂わば公こそ山名氏再興の祖と称してよろしいでしょう。そのことを沢庵禅師はこう述べておられます。

「山可山非常山 名可名非常名・・・」

なんと読むんでしょう。

勝手読みで「山ハ山タルベクモ常ノ山ニアラズ、名ハ名タルベクモ常ノ名ニアラズ」とでもしておきましょうか。

以下も同様に、乱暴な意訳を試してみました。

山は山でもありきたりの山ではない。

名は名でもどこにでもある名ではない。

山が世に知られるのは、(蓬莱山や普陀山の如く)そこに神仙が住んでいるからだ。

山名という名声が保持されるのも、

そこに禅高公という神仙が坐(い)ますからだ。

公は多田源氏の後裔、前因州太守

東林院殿徹庵高公なり。

一偈を以て寿容を賛(たた)えまつる。

手中(シュチュウ)風ハ冷シ一団ノ雪

膝下(シッカ)光ハ寒シ三尺ノ霜

紅塵(コウジン)ヲ截断(セツダン)シテ煩悩ヲ払(ハラ)フ

大地ヲ都廬(ト)シテ法身(ホッシン)彰(アキラカ)ナリ

嘎(カツ)

元和七酉辛前大徳沢庵 南宗之室ニ書ス

印 印

名は名でもどこにでもある名ではない。

山が世に知られるのは、(蓬莱山や普陀山の如く)そこに神仙が住んでいるからだ。

山名という名声が保持されるのも、

そこに禅高公という神仙が坐(い)ますからだ。

公は多田源氏の後裔、前因州太守

東林院殿徹庵高公なり。

一偈を以て寿容を賛(たた)えまつる。

手中(シュチュウ)風ハ冷シ一団ノ雪

膝下(シッカ)光ハ寒シ三尺ノ霜

紅塵(コウジン)ヲ截断(セツダン)シテ煩悩ヲ払(ハラ)フ

大地ヲ都廬(ト)シテ法身(ホッシン)彰(アキラカ)ナリ

嘎(カツ)

元和七酉辛前大徳沢庵 南宗之室ニ書ス

印 印

以上です。

一族会の皆様方もそれぞれにお持ちの山名観をこの誌上にお寄せくださいますよう願ってやみません。

Topへ