人気画像(画像付)

丸に違い鷹の... (28297 hits)

|

丸に橘 (24414 hits)

|

揚羽蝶.png (14675 hits)

|

梅鉢 (11991 hits)

|

清和源氏諸流... (11088 hits)

|

メインメニュー

清和源氏の中で最も連綿として続く、

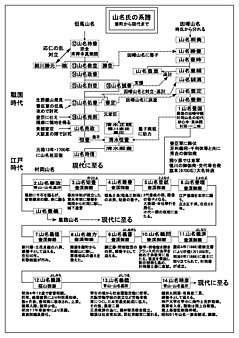

燦然たる山名氏の系譜

清和源氏流山名氏

清和天皇第六の皇子・貞純親王の長子・経基王は臣籍降下して清和源氏の始祖と成り給うた。

爾来、源家は満仲、頼信、頼義、義家と推移した。本家は義親、為義、義朝、頼朝と疾風怒濤の人生を生き抜き、ついに源家をして天下の主たらしめた。

一方、八幡太郎義家の三男・義国は故あって下野国の足利の庄に住し、二児をもうけた。兄を新田義重、弟を足利義康という。新田義重は上野国へ出でて新田の庄を領有し、地名を以て氏とした。

晩年に至り、頼朝の挙兵に際し、三男の義範を名代として参陣させ、頼朝に近侍せしめた。その由縁は、頼朝の長兄・悪源太義平の妻は新田義重の娘であったからである。

関連略系図

清和天皇―貞純親王―経基王―源満仲―源頼信―源頼義→(下段へ)

六孫王

(源氏祖)

(上段から)→源義家―┬源義親―源為義―源義朝┬1.源頼朝―┬2.源頼家

八幡太郎 │ └源義平 └3.源実朝

| ├

│ ┌女(義平室↑) (宗家断絶)

└源義国┬新田義重┼新田義兼

(足利庄)│ └①山名義範-②山名義節-

│ (山名祖)

└足利義康(足利祖) →(足利尊氏へ到る)

(斯波・細川・畠山・今川・吉良氏等の祖)鎌倉幕府

かくして、義範は源平の争乱に大功をたて、平家追討の褒賞に伊豆守に任ぜられた。

これは、源氏受領6人の筆頭として書かれているのである。

「吾妻鏡」に日く、(文治元年八月)「二十九日、去十六日有小除目、其聞書今日到来、源氏多以承朝恩、所謂、伊豆守(山名)義範、相模守(大内)惟義、上総介(足利)義兼、信濃守(加賀美)遠光、越後守(安田)義資、伊予守(源)義経等也、云々。」

頼朝生存中は、山名氏は重用されたが、北条氏が陰謀によって他氏を排斥し、あまつさえ源氏宗家を滅亡させるに至っては、山名家とて例外ではなかった。

北条氏に滅ぼされた氏族は、梶原氏、比企氏、畠山重忠、和田氏、三浦氏、安達氏等々、枚挙に暇あらず、である。

新田宗家も京都大番の所労で出家し、事の次第を届けなかった、と咎められ、所領を没収されてしまった。

北条執権~鎌倉倒幕

果たせるかな、山名家も御多分に洩れず、北條の毒牙に掛かってしまった。

「尊卑分脉」に曰く、「山名太郎二郎、正安三(註1301)八月二十五日、依有謀反風聞被召捕被誅了」とある。

「山名家譜」にはもっと詳しく、山名中務丞俊行と書き、弟の右京太夫行直や三郎五郎為俊等も殺害され、その遺領は彦次郎義俊に宛行われた、と伝えている。

つまり、太郎系統と三郎系統の領地は次郎系統の義俊に移ったと、言っているのである。丁度、「吾妻鏡」が欠落している年代であるが、「尊卑分脉」に書いてある以上は事実であろう。

引付衆 山名

山名家は代々、引付衆であった。

それは、裁判官ではあるが、今日の裁判ではなく、評定衆への昇位や土地に関する裁判であったから、北条氏の罠に嵌められたのであろう。

ちなみに、次郎系統は、義範―義節―重国―重村―義長―義俊―政氏―時氏 と続いた。

さて、義範八代の後胤・時氏が鎌倉幕府で有力な御家人であったことは時氏の時が、北条氏の通字であることからも自明の理である。

鎌倉時代、勝手に時の字を冠することは出来ない。山名系図で、鎌倉期に限れば、時の字が付くのは時氏のみである。得宗・高時から偏諱を貰ったのであろう。

足利と山名

ちなみに足利尊氏はこのとき、高氏と名乗っていた。

上杉氏を介して山名時氏と足利高氏の母・上杉清子はイトコ同士である。つまり、時氏の母は高氏の母の伯母なのである。

これから見ても、時氏が山名一族の棟梁であったことは明白である。時氏が足利高氏に味方したのは、上杉頼重に頼まれたのであろう。

勿論、太郎系統、三郎系統の人々は足利氏に付いたのか、新田氏に属したのかは定かではないが、三郎系統の中には、新田を名乗っている人もいたので、新田義貞に従ったのかもしれない。

ただ、新田氏は室町幕府には存在せず、足利を名乗る者は江戸幕府には見当たらず、細川氏は鎌倉幕府では在って無きような存在であった。

武家としては、山名氏だけが鎌倉、室町、江戸時代と、あたかも万世一系の如く連綿として、今日に至っているのである。

室町時代

かくて、南北朝の動乱期に、山名時氏は戦場往来、千軍万馬の猛将であった。

東奔西走、八面六臂の大活躍を演じた結果、丹波、丹後、因幡、伯耆、美作、五カ国の太守となった。

嫡子・師義は驍将であったから、但馬・備後を領国とし、それを猶子の時義に伝えた。

しかし、時義が没すると、山名氏の棟梁権は師義の子の満幸や、時義の子の時煕に移らず、孫次郎義長が著した山名家秘伝の一巻「篠の葉集」を時氏が与えていた四男の氏清が受け継いだ。

膂力絶倫の氏清の代に一族で、山城、和泉、攝津南半国、紀伊、出雲、隠岐、を加え、12ケ国半の大守護となり、六分の一殿と称され、侍所頭人にもなった。

当時、義満は天皇家から祭祀権と課税権を奪い、あまつさえ皇位を簒奪せんとした。後円融天皇は悲嘆の余り、自決せんとされた。

南朝より錦の御旗を下賜された氏清は皇運を回天せんと義挙の兵を起こし、大逆罪の義満に天誅を加えんとした。これが、明徳の乱である。

内野の乾坤一擲の戦いで、龍攘虎搏の激闘を展開したが、衆寡敵せず、道芝の露と消えた。

氏清の女婿であったが、時熙は義満に味方したので、但馬、因幡、伯耆を安堵され、やがて、幕府の重鎮となり、伊賀、備後、安芸、石見を加えて7ケ国の太守に返り咲いた。

関連略系図

⑧山名時氏┬⑨山名師義┬⑩山名時義―⑫山名時煕(将軍側)

├山名義理 └山名満幸 ├⑬山名持豊(宗全)

├山名義冬 ┌―― 女(時煕室)

└⑪山名氏清┴宮田時清

(南朝側)| 山名時氏 | 山名師義 | 山名氏清 | 山名時煕 | 山名持豊 |

| 丹波、丹後、因幡、伯耆、美作 | 丹波、丹後、因幡、伯耆、美作、 但馬、備後 | 丹波、丹後、因幡、伯耆、美作、 但馬、備後、山城、和泉、攝津南半国、 紀伊、出雲、隠岐 | 但馬、因幡、伯耆、伊賀、 備後、安芸、石見 | 但馬、因幡、伯耆、伊賀、備後、 安芸、石見、播磨、備前、美作 |

宗全と応仁の乱

その次が、史上名高い持豊、即ち宗全公である。

嘉吉の乱で、六代将軍義教を弑逆した赤松満祐を滅ぼし、その褒賞により、播磨、備前、美作を加え、10ケ国の太守となり、応仁の乱では西軍の大将であった。

ちなみに言えば、応仁の大乱は細川勝元が企らんだ陰謀である。

その証拠は「大日本史料」に、山名軍の着到は細川軍の奇襲後7,8日を要し、備後や石見からは1ケ月遅れて、夜を日に継いで馳せ参じたことが克明に記録されている。

勝元は事前に極秘裏に細川軍を京に集結させ、しかも山名宗全を贔屓する将軍義政を監禁した後で、突如、山名軍を奇襲した。宗全は降りかかる火の粉を振り払っただけである。

次の教豊は応仁の乱勃発時、山名軍の陣頭に立ち、先陣を切って東軍の急襲を迎撃したが、衆寡敵せず、箭鏃雨飛の中で、流れ矢に当たり、討ち死した。

応仁の乱後

山名宗全と細川勝元が踵を接して亡くなると、勝元の御台、即ち宗全の娘は両家の和睦に乗り出した。

「東寺執行日記」文明六年四月三日の条に曰く、「同夜、細川聡明殿と山名少弼殿和睦治定之由風聞、此夜先、山名宮田殿御内垣屋以下五人馬引かせて細川殿へ礼被申、軈又細川殿師子草殿御内安富以下五人馬引きて、山名殿へ礼被出申、其後又聡明殿御母子山名殿へ御出、御酒有之由承及也」と。

山名少弼は政豊のことで、聡明殿御母子とは、宗全の娘と細川政元のことである。

かくて、政豊は聡明丸の後見役となり、山城国守護ともなった。即ち、山名政豊は聡明丸が元服するまでは、細川軍を指揮下に置いたのである。

とは言い条、応仁の乱後は、下克上であった。

嘉吉の乱の論功行賞で領国となった播磨、美作、備前を赤松政則に奪還された政豊は文明十五(1483)年、3万の大軍を率い、真弓峠の天嶮を越えて播州を席捲し、書写坂本城を本陣としたが、蔭木城や英賀の戦いに敗れ、ついには坂本城の攻防戦となり、血河屍山を築きつつも撤退を余儀なくされた。

長享二年(1488)、七月、山名が一敗地にまみれた。政豊は雄図空しく但馬に帰還した。

関連略系図

⑬山名持豊┬⑭山名教豊―⑮山名政豊┬⑯山名到豊┬⑱山名祐豊─⑲山名尭煕─山名尭政─・・・

└女(細川勝元室) └⑰山名誠豊│ (但馬)(後代は清水姓に変え、後に山名復姓)

├細川政元(聡明丸) └ 山名豊定┬山名豊数

細川勝元 (因幡)└山名豊国(禅高)・・・・・応仁の乱の功罪

ところで、応仁の乱を無益な大乱と思う仁が居るが、これこそ、日本史上、最高最大の革命であった。

つまり、秀吉のような卑賤の生まれであっても、天賦の才能の持ち主、あるいは努力家が立身出世する世の中を招来せしめたのである。

天地開闢以来、初めてのことであった。これまでは門地家格によって、位階官途は決まっている世襲制であった。

又、山名家に限って言えば、日野富子に義尚を頼まれたからであり、将軍を花の御所に閉じ込めた謀反人勝元の陥穽にはまっただけである。

後土御門天皇の行幸は勝元の詐術偽計であり、西軍は南朝の小倉宮を奉戴した。

乱後、大樹義尚は、乱について「山名家に聊かも咎なし」と保障し、加之、「余が今日あるは山名家のお陰である」と感佩したのである。

閑話休題。政豊の後を継いだ致(むね)豊の代は播但国境を挟んで、龍驤虎視の状態が続いたけれど、軍事的には平穏無事であった。

その舎弟誠(あき)豊が但馬守護となると、ゲルマン民族が陽光輝く地中海を目指す如く、大永二(1522)年、又もや播州に侵攻し、瀬戸内海附近まで制圧した。

しかしながら、書写山への総攻撃に失敗した誠豊は、翌年11月、但馬へと撤収した。これが山名氏の播州への最後の作戦となった。

戦国~江戸時代

誠豊の後嗣は致豊の子・祐豊であった。いよいよ戦国となり、天下麻の如く乱れ、切り取り勝手次第の阿鼻叫喚の末世であった。

天正八(1580)年の羽柴秀吉の但馬攻撃で有子城も陥落した。かつては殷賑を極めた山名家も盛者必衰の理から逃れられなかった。

以上は山名本家直系の系譜であるが、祐豊の後裔は江戸幕府の旗本として連綿として続き、現在に至っている。

ただ、宗家としては因幡守護であった山名豊国の系譜に移った。なぜなら徳川家康が将軍職欲しさに、豊国によって同根同血の清和源氏を補完せんと昵近になったからである。

家康の清和源氏は疑念が残るが、山名氏のそれは明々白々である。

ちなみに、豊国の父豊定は祐豊の弟であるから、血統上は微瑕すら無い。

棟梁権が但馬守護家から因幡守護家に移ったにすぎず、それは江戸幕府すなわち徳川家康の決定であったから正統な嫡流である。

豊国公以降の系譜は、藩侯菩提寺の法雲寺様が詳細に語って下さるでしょうから、あちらにご照会願わしい。

尚、各ご分家の系譜は浅学菲才の身ですので、詳しくは知りません。

各代は兄弟や子供が多く、各様の艱難辛苦だったと思います。ちなみに、時氏の子供は16人居たと言い、氏清の遺児は四十余人居たと、明徳記は伝えています。

ですから、各分家のことは、ご分家のみぞ知る、です。

いずれにせよ、同根同血であり、もともとは、はらから、ではないかと愚考致します。

| ぺージ情報 | |

|---|---|

| ぺージ名 : | 山名会/活動/H24/20121020_歴史講演 |

| ページ別名 : | 未設定 |

| ページ作成 : | admin |

| 閲覧可 | |

| グループ : | すべての訪問者 |

| ユーザー : | すべての訪問者 |

| 編集可 | |

| グループ : | なし |

| ユーザー : | なし |