人気画像(画像付)

丸に違い鷹の... (28297 hits)

|

丸に橘 (24414 hits)

|

揚羽蝶.png (14675 hits)

|

梅鉢 (11991 hits)

|

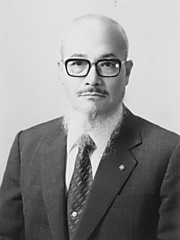

清和源氏諸流... (11088 hits)

|

メインメニュー

一族会結成から衰滞と再興まで

はじめに

このたび再興一族会総会が開かれますこと何にも増して有りがたく嬉しく存じます。

ついては会の結成から沈滞までの経緯を今の世代の者に知らせてほしいとのご要望がありましたので、思い出すままに駄文を綴りました。老いの繰り言とお笑いください。

一、発端 禅高公350年遠忌と13世義鶴公7回忌

私事で恐縮ですが、この寺(法雲寺)は世間から「山名さんのお寺」とか「お殿さんのお寺」と呼ばれています。他の寺で育った私は縁あってその19世住職となったのですが、「人みな平等の今の世に何が殿さんや」などと白い眼をむいていました。然し間なしにそんな青くさい批判などしてはいられぬ事態がおとずれてきました。それは当寺の伝統として、村岡藩祖禅高公(山名氏第20代?宗家)350年の大遠忌を勤めることです。前回が大正15年でしたかた今回は昭和51年、すぐ目の前です。遠忌とは普通で言う法事に当たりますが、寺の場合は唯お経を上げて回向するだけでなく、堂舎の修改築や時にふさわしい記念事業を伴います。ここでは山名氏治下の政治・経済・文化…を今日的な視点から見直すことも必要となってきますから、とても新米住職の手には合いません

誰かよい相談相手はないだろうかと苦慮しているとき、救いの手を延べてくださったのが、山名宗家連枝の太田垣泰明氏(当会前理事長)でした。氏の物心両面に亘る絶大なご支援のおかげで、諸堂の昭和大修理や山名氏史料館の新築開館など数々の記念事業も無事に円成することができたのです。

そうした過程において、山名氏一族会結成の話がもちあがってきました。

二、和歌山でまず一族会誕生

太田垣氏が仰いました。「わしの和歌山にも山名の子孫が仰山おるで、ひとつそれらを集めてみよまいか」

なんでも県北部には義(よし)理(まさ)公(六分一殿時(とき)氏(うじ)公の次男で紀州守護職)の後裔である吉増・吉松等を名乗る一統がいらっしゃるとのこと。うまくいくかどうか気にする間もなく、顔合わせをするから出てくるようにと嬉しい便りをいただきました。夢見心地で訪ねた会場の松林寺(この寺も太田垣氏の独力で新築された)の客殿には錚(そう)々(そう)たる男女数十人が揃っておられます。お互いに名乗りあい、和気靉々と祝杯をあげたものでした。昭和も末年の頃です。

三、全国の山名さん調べ

こうなってくると私としてはジッとしておられません。広い世の中には和歌山の例のように山名のご子孫がいらっしゃるのは違いないが、どうすればその所在が判るだろうか。妙なことに山名氏の本拠である但馬の国には一軒も山名姓が見当たらないのです。それで姓氏に関する本を何冊か調べてみましたが、現存者の住所氏名等がわかるものは見当たりません。途方に暮れたいたとき思いついたのが《電話帳》でした。地域別に管内加入者の住所氏名が掲載されていますね。飛びたつ思いで郵便局にいきましたが、全国すべての電話帳を揃えているのは特定の中央局しかないとのこと。私の場合では神戸の電電公社になりますが、それも閲覧はできても複写は駄目!です。

また行き詰まりました。しかし、これよりほかに調べようが無いとなると、無理にでもやらねばなりません。神戸に公社があるなら鳥取にもあるはずです。鳥取なら但馬村岡から片道50キロ、日参可能と勇を鼓して出かけたのでした。

閲覧室の書棚一面をビッシリと全国の電話帳が埋めています。何百冊あるでしょうか。それを局ごとにめくってヤマナ・ヤマナと拾い出すわけですから、なかなかにはかどりません。そしてようやくに発見した山名さんのお名前と住所を書きとるのです。立ったままで何時間もこの作業をしている私の様子を見かねてか、係のお方が小机と椅子を提供してくださいました。また終わりの頃になると3時のお茶をいただくまでのご厚遇にすっかり感激したものです。初冬に始めた鳥取通いは厳冬積雪の頃も続きます。雪道のドライブはヒヤヒヤものですが、作業の方もだんだんに進んできまして、関東・東北・北海道…九州にまで辿りつきました。沖縄を最後に3000名近い山名さんを調べ上げた時は早春の陽がかがやいておりました。

四、全国山名氏一族会の結成

次の作業は会設立の趣意書や参加申込書などの作成と発送です。この大量の封書にどれほど応じてくださるか、これも全く見当がつきません。一週間たち一ヶ月過ぎました。初めの頃は配達不能の付箋付きで戻されるものばかりでしたが、そのうちに回答書状が届くようになりました。3通・5通・日によっては10通もの束がドサッと郵便受けから出てまいります。

「ヤッタァ!」成功です。回答数300通。回答率10%、見ず知らずの者からの突然な申し入れに、さぞ不審の念をおこされたであろうに、没になさることなく、お応えくださったこの10%は、全国の皆様の山名氏に対する敬慕と一族相互の親愛の念が込められているのです。その尊いお気持ちを戴して、次の段階に向かわねばなりません。総会の段取りです。

会場・議題・日程・見学先・交通の便…。この寺は兵庫県の中でも西北の中国山脈のど真ん中にあります。交通の便も至って不自由ですから、東西からの集合には不適当であることはよく解っておりますが、最初だけは此処で無ければなりません。何故なら当寺には800年の昔の山名氏太祖無上覚院殿義範公以来嫡々30代に亘るご歴代をお祀りしているからです。無理を承知の上、1泊2日の計画を300名の回答者にさし出しました。恐らく遠方のお方は無理だろうと思っていましたが、なんと西は鹿児島や福岡、東は静岡・東京とほぼ全国から50名近くの申込を得ました。ほかに委任状出席もあって、一族会結成の提案は満場一致で可決。直ちに結成準備会を結成総会に切り換え、会則・役員・事業などが決まりました。時に昭和61年6月15日です。

①総会

| 回 | 期 日 | 主会場 | 宿 泊 | 行 事 ・ 見 学 先 | 参加 |

| 1 | S61/6/15~16 | 但馬村岡 | 湯村温泉・井筒屋 | 一族会結成総会、円通寺・総持寺・竹田城 | 48名 |

| 2 | S62/5/16~17 | 京都市内 | 妙心寺・花園会館 | 東林院禅高公御廟・眞乗院宗全公御廟参拝 | 63名 |

| 3 | S63/5/28~29 | 伯耆倉吉 | 三朝温泉・依山楼 | 時氏公御廟、山名寺、田内城、打吹城 | 59名 |

| 4 | H1/4/22~23 | 但馬村岡 | 日和山温泉・金波楼 | 壺渓御廟、竹田城山名赤松合同慰霊祭 | 60名 |

| 5 | H2/5/26~27 | 但馬竹田 | グリーンピア三木 | 山名赤松両軍慰霊塔落成式、多田神社 | 52名 |

| 6 | H3/6/8~9 | 但馬村岡 | 浜坂温泉・保養荘 | 山名蔵開館式典列席、楞厳寺、鳥取城 | 100名 |

| 7 | H4/6/6~7 | 群馬高崎 | 伊香保温泉・H木暮 | 山名八幡宮、山名城址、新田氏史跡等 | 70名 |

| 8 | H5/5/29~30 | 堺和歌山 | 和歌浦・萬波 | 南宗寺、松林寺、興国寺 | 55名 |

| 9 | H6/5/28~29 | 備後福山 | 鞆の浦シーサイドH | 神辺城址、天寧寺、西国寺、千光寺 | 50名 |

| 10 | H7/10/14~15 | 京都市内 | 東山・ホテル東山閣 | 六孫王神社、長福寺、東林院、真乗院、相国寺 | 52名 |

| 11 | H8/5/25~26 | 作州津山 | 奥津・奥津温泉H | 津山城、岩屋城、多聞寺、院庄館 | 43名 |

| 12 | H9/5/10~11 | 鎌倉伊豆 | 熱海温泉・H池田 | 長谷寺、大仏、鶴岡八幡宮、修禅寺 | 25名 |

| 13 | H10/3/7~8 | 出石豊岡 | 城崎温泉・西村屋 | 山名氏シンポジウム、此隅山城、総持寺 | 40名 |

| 14 | H11/5/16 | 京都市内 | 日帰り | 東林院禅高公廟、長福寺宗全公灰塔 | 34名 |

| 15 | H12/11/11~12 | 群馬高崎 | サンピア高崎 | 山名八幡宮、反町館、永福寺、生品神社、大光院 | 35名 |

| 16 | H13/11/23~24 | 京都周辺 | 京都厚生年金休暇村 | 眞乗院、妙心寺、京都周辺関係史跡 | 37名 |

| 17 | H14/11/16~17 | 倉吉鳥取 | ウェル鳥取ふじつ荘 | 山名(三明)寺、鳥取市内史跡見学 | 29名 |

| 18 | H15/5/31~6/1 | 但馬村岡 | 湯村温泉・ゆめ春来 | 法雲寺・円通寺・出石・竹田城 | 28名 |

| 活 動 停 滞 期 H 16 ~ H 23 の 約 7 年 間 | |||||

| 19 | H24/10/20~21 | 京都市内 | 西京エミナース | 東林院、眞乗院,等持院 | 30名 |

| 20 | H25/10/12~13 | 出石竹田 | 出石グランドH | 宗鏡寺、出石神社、竹田城 | 50名 |

②山名史の研究

山名氏の成立以来今日で800年、その間に積み重ねた功罪の数々を学問的な立場から鮮明にすることが、山名氏由縁の者にとっては何よりも必要である、然し歴史学に疎い吾々が勝手に動きまわることは僭越であり危険。ここは斯学の権威者に教えを乞うこと、その指導・指示に依って身分相応の運動をおこすことであろう。そうした視点から次の碩学各位にご協力を仰いだ。

| 鳥取県史専門委員 | 小坂博之氏 |

| 鳥取大学教授 | 山中寿夫氏 |

| 関学名誉教授 | 永島福太郎氏 |

| 専修大学教授 | 太田順三氏 |

| つくば大学教授 | 山本隆志氏 |

| 村岡高等学校教頭 | 山本茂信氏 |

| 但馬史研究会 | |

| 但馬考古学会 | |

| 県立但馬文教府 | |

| 高崎市史編纂室 | |

――以下略――

山名氏に縁故がある社寺のご協力も忘れてはならない。

| 山名八幡宮 | 高崎市 | 太祖義範公勧請 |

| 壺井八幡宮 | 羽曳野市 | 河内源氏の氏神社 |

| 六孫王神社 | 京都市 | 源経基公を祭祀 |

| 多田神社 | 川西市 | 多田源氏の氏神社 |

| 聖護院門跡 | 京都市 | 伯耆山名氏由縁 |

| 南禅寺眞乗院 | 京都市 | 宗全公御廟所 |

| 妙心寺東林院 | 京都市 | 禅高公御廟所 |

| 梅津 長福寺 | 京都市 | 宗全公終焉の寺 |

| 由良 興国寺 | 和歌山県 | 義理公出家の寺 |

| 尾道 西国寺 | 広島県 | 山名一族中興の寺 |

――以下略――

また、山名氏研究に不可欠とされる次の図書類も見落としてはならない。

| 山名豊国 | 小坂博之著 |

| 山名常煕と禅刹 | 小坂博之著 |

| 山名家譜 | 宮田靖國編 |

| 山名氏八百年 | 山名氏一族会著 |

| 全国山名氏一族会報 | ①~④号 |

| 山名赤松研究ノート | ①~⑨号 |

③山名赤松両氏顕彰会

中世室町幕府の頃、山名赤松の両氏は幕府最高の三管四職に列し武威を競った。領国もまた隣同志である。山名は兵庫県の北半分、但馬を本貫とし、赤松氏は南半分の播磨国が地盤である。赤松満祐が六代義教将軍を謀殺した《嘉吉の変》で追討に向かった山名宗全は播但の国境を押し破り、赤松勢を駆逐した。播磨国は山名領に組入れられる。

しかし勢力を盛り返した赤松勢は失地恢復に向かって心血を注ぐ。勝者の奢りと敗者の猛攻で播州全域に熾烈な戦火があがる。5年たち10年を過ぎると赤松勢は優位に立ち山名勢を追い払う。

そうした攻防から100年、戦国末期の織田勢(実態は羽柴勢)が中世の名門山名氏を降し、宗全公苦心の但馬竹田城も接収された。新しい城主は播州竜野から移された赤松広英(広秀)公。山名氏が築き、赤松氏が貰う。

貰った広英公も関ヶ原のあと、わずかな失策をとがめられて切腹という悲劇。虎臥城とよばれる山(さん)顛(てん)の石垣は《荒城の月》さながらに今も歴史の無常を物語っている。

そうした山名赤松両軍由縁の竹田城に両氏和睦の証(あかし)をもうけたら如(いか)何(が)。浅野と吉良の両方が握手したではないかという声が何処からともなく湧き出した。そこで赤松氏側の内意を伺ってみるとまんざら無関心でもないらしい。意を強くして赤松氏の代表と目される数人と個別に摂渉―赤松氏には一族会という組織が無い―を開始し、運動の輪を徐々に拡げていった。

かくして成立したのが『山名赤松両氏顕彰会』である。故に山名氏一族会は二つの顔をもつこととなった。

両氏協議の末、竹田城趾に両軍慰霊塔を建立し、末永く奉祀しようと意見が一致した。

塔の種類や型状は事務局一任と、これまた重いお仕事を仰せつかったが、逃げるわけにもいかないので、兎も角その仕事に立ち向かった。

山名といい赤松といい、中世以来の名門であるだけに、チャチな代物は造れない。100年~200年と後世に伝えて恥ずかしくないだけのものとなると、塔という石造美術の研究から、各地に奉安されている実物を見て回る順礼を繰りかえしたりした結果、ようやくに決まったのが、城崎温泉寺奉祀の宝篋印塔(国重文)を範とする案である。

次は設置場所だ。竹田城内は文化財法により駄目、城から離れた場所では設置の意味がない。此処でも不思議と有難いご協力者が現れ、中腹駐車場の隣り、城壁を見上げることができる格好の地を入手することができた。施工は当地石材業界のトップ神鍋石材さん。

平成2年5月26日、山名赤松両氏・地元有志100余名参加のもとに盛大な供養塔開眼式を挙げた。

④著名人士のご支援

こうした一連の事業を推進するに当たって、両氏の会員以外から、思いがけぬ而(しか)も強力なご支援を戴いた。ひとえに両氏のご先祖が残された偉業の賜(たまもの)であろう。今ご芳名を挙げて甚深の謝意を表するものである。

(2)政財界

| 元兵庫県知事 | 阪本 勝氏(奉賛会長) |

| 兵庫県知事 | 坂井時忠氏 |

| 元兵庫県知事 | 金井元彦氏(赤松氏流) |

| 鳥取県知事 | 石破 茂氏 |

| 鳴門市長 | 山本幸男氏(赤松氏流) |

| 自民党幹事長 | 二階堂 進氏 |

| 民社党委員長 | 西尾末広氏 |

| 民社党書記長 | 佐々木良作氏 |

| 民主党参議院議員 | 田渕哲也氏(法雲寺檀徒) |

| 民社党衆参両院 | 議員一同 |

※山名宗家先代・義鶴公は民社党の重鎮であられたため。

| 山陰木材社長 | 田渕寿雄氏(法雲寺檀徒) |

| 玄明文庫社長 | 濱田義明氏(村岡出身) |

| 大阪村岡人会会長 | 池尾泰治氏(村岡出身) |

| 岡村縫製社長 | 岡村精一郎氏(竹田有志) |

六、事務局の東京移遷と衰退

一族会も発会後10年以上経てば新味が薄れてくる。これを甦らせるために事務局を東京に移し、担当者も陣容を改めることになった。平成15年のことである。

新しい事務局では理事長制を改め会長制にし、運営担当者を常置するなど、先々の発展が期待された。会の機関誌「山名」が刊行され、総会も新角度から開かれる等々。

然し不幸なことが突然湧き起こった。総裁様突然のご発病入院。それも長期に亘るらしい。加えて会長氏も後を追うように入院されるという二重の傷手を受けては、あとの運営同人方も為す術がなく空しく月日を消費する破目となった。

そうした事情がわからぬ全国の会員方からは、当局の怠慢を咎める電話や書状が、元の事務局(私の所)へ頻々と入ってくる…。やむなく、新事務局に代わって弁解の文書を出すなど、辛い数年に耐えねばならなかった。

| ぺージ情報 | |

|---|---|

| ぺージ名 : | 山名会/刊行物等/山名第5号/P12_一族会結成から衰滞と再興まで |

| ページ別名 : | 未設定 |

| ページ作成 : | admin |

| 閲覧可 | |

| グループ : | すべての訪問者 |

| ユーザー : | すべての訪問者 |

| 編集可 | |

| グループ : | なし |

| ユーザー : | なし |