- 総会に向け役員会開催

- 歴史講演

- 源氏三社の参拝

- 河内源氏三代廟所

- 大阪周辺見学箇所

- 会則の内容見直し

- 是非、ご参加を!

- 第21回総会概要

- 山名第六号編集の件

- 文鶴公の軸寄贈

- 山名会の幟作成

総会に向け役員会開催  [4]

[4]

| 9月16日宝塚市で山名会長・宮田副会長のご出席の元、総会実施内容相談の為、役員会を開催いたしました。当初ご案内の総会計画からの変更点・留意点等ご報告させて頂きます。 |

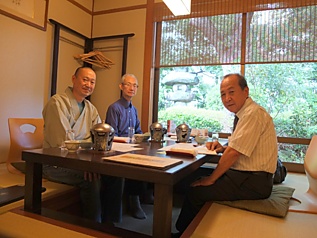

役員会場の「がんこ宝塚苑」は総会第2日目の昼食会場でもあり、その見分も兼ねての役員会とし、総会時と同程度の食事も吟味して参りました。因みに「がんこ宝塚苑」は不動産で財をなした旧家のお邸を丸ごと譲り受け店舗として再活用している趣深いお店です。客室からは手入れが行き届いた庭を愛でながら食事が頂けます。どのような雰囲気であるか、ぜひお楽しみにしておいて下さい。

協議内容についてですが、・・・

歴史講演  [5]

[5]

| 歴史講演の史料 |

[6] [6] |

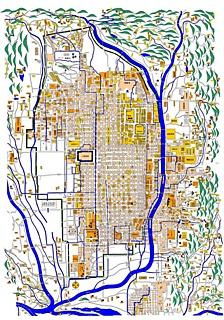

第1日目の年次総会後の歴史講演ですが、ご案内の通り山名年浩会長に『近世京都の地図にみる歴史の流れ』と題して、明治維新前後の京都の古地図を元に街並みや建物の移り変わり、また、それらにまつわる歴史変遷についてお話いただきます。

講演史料に用いる会長所蔵の古地図は可能な限り大きく複写し皆様にお配りしたいと思います。

[7]

[7]

源氏三社の参拝  [8]

[8]

総会の史跡散策で訪れる源氏三社(六孫王・壷井・多田)では、各神社共に参拝の上、会の発展祈願と神職様からお話を頂けるようお願いいたしております。普通の参拝よりは一歩踏み込んだ意義深い参拝となればと期待しております。

尚、参拝の際の「御供」ですが、会として予め準備して参りますが、十分なことが出来ない会計状態です。総会当日に「源氏三社への御供協力」の形で募金(?)箱を回しますので、お気持ちの許す範囲でご協力お願いいたします。

頂きましたご協力は三分し、会からのお供えとは別に、「山名会有志一同」の袋でお供えとさせて頂きます。何卒、ご協力お願いいたします。

河内源氏三代廟所  [12]

[12]

壷井八幡宮周辺には、源頼信・頼義・義家三代の廟所が点在しております。折角の機会ですので時間を多くとって三廟所を巡る予定です(足に自信のない方は自家用車で先回り又は、壷井八幡宮でご一服)。従いまして聖徳太子御廟(叡福寺)の参拝は短時間となりますこと、ご了承願います。

尚、河内源氏三代廟所の案内や説明は宮田副会長に先達としてお願いいたします。

大阪周辺見学箇所  [15]

[15]

河内源氏三代廟所参拝の後、時間に余裕がありましたら多田神社に向かう道すがら、一箇所の見学を盛り込めればと考え、現在のところ尼崎城周辺を検討中です。「尼崎」と言えば工業都市というイメージが強いですが、寺町などを有する歴史的な街でもあります。此方の見学も出来ますよう皆様のご協力よろしくお願いいたします。

会則の内容見直し  [16]

[16]

旧山名会の会則を現在も引き継いでいますが、内容的に違和感のある表現等の見直しを行いました。見直し内容につきましては、総会にて皆様にご判断頂きたいと思います。又、役員任期満了の2年となりますので、此の件につきましても総会にて皆様にご判断頂きたいと思います。

是非、ご参加を!  [17]

[17]

ご案内させて頂いておりますように、今回は山名氏の祖である「清和源氏の足跡を巡る」をテーマに総会行事を考えて居ります。ベテランの会員様に取りましては「今更・・・」と言う観も御座いましょうが、事務局を含め若い年代の会員の中には「そもそも清和源氏とは?」からして、おぼつかない状況でして、今回は基礎中の基礎である清和源氏を取り上げた次第です。どうかご参加の上、ご高導頂けますようにお願い致します。

第21回総会概要  [18]

[18]

- 期日:平成26年11月29日(土)~30日(日)

- 主題:『山名氏の源流を訪ねる』

- 講演:『近世京都の地図にみる歴史の流れ』 ―山名年浩氏―

- 会場:

- 第1日:京都市・六孫王神社

- 第2日:羽曳野市・壺井八幡宮、廟参拝、川西市・多田神社等

- 宿舎:「太子温泉」―聖徳太子めぐみの湯―

- 日程:左記、日程表参考

- 会費:1名3万円(全日程参加の場合) 、部分参加も可能です。

- 申込:以前発送の「申込ハガキ」又は、今回同封の「申込ハガキ」(切手要)にてお申し込みください。(※既申込者には同封していません)

- 締切:準備の都合上、10月末日までにお申し込みください。

お手元に、『総会ご案内』が無い方が御座いましたら、事務局へご請求下さい。

ご寄稿のお願いをしておりました会誌「山名」第六号。この度、頁数も切りの良いところまで達し、一旦編集を終えました。玉稿を頂きました皆様には感謝申し上げます。

山名第六号編集の件  [19]

[19]

第六号では、宮田靖國氏の “明徳の乱に到る隠された真実”(事務局の印象)には、今まで表面的な事象のみで受け取っていた明徳の乱に到る経緯が、『別角度』から詳細に記されています。また山名年浩氏の“山名氏年表(前編)”は、20年に及ぶ氏の山名氏研究の一大成果です。

宮田靖國氏の「山名家譜」に、山名年浩氏が前回寄稿いただいた「清和源氏諸流略系図」。是に加え今号掲載の”山名年表”は山名氏研究の基礎資料と言うべき存在です。(尚、年表には後編が続くようです。)

会誌「山名」の発行を継続し何時の日か、山名家譜や山名年表、清和源氏系図、又それまで秀文を掲載した『山名研究の一冊』を刊行したいものです。

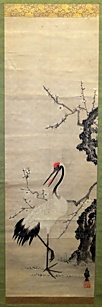

文鶴公の軸寄贈  [21]

[21]

山名蔵がある香美町の吉田二雄氏(小代区秋岡)から同家に伝わる文鶴(村岡山名七代義徳公)画『梅に鶴』を奉納頂きました。

吉田氏のお話では、「骨董集めが趣味の曽祖父が明治の始めに手に入れた物」とか、入手された際の裏書きには興味深い内容が記されていました。(続きは「山名」第六号で・・・)

山名会の幟作成  [24]

[24]

草山常任理事(相模原市)の御発案とお世話で山名会の幟を作成して頂きました。幟の図案は平成の始めに壺井八幡宮に奉納した物と同じになります。行事や活動の際には目立つ場所に掲げて山名会のアピールに活用できればと考えています。

Links list

(This host) = http://www.yamana1zoku.org

- (This host)/modules/xpwiki/?%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH26%2F%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85

- (This host)/modules/xpwiki/?%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH26%2F20141127_%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E8%B3%87%E6%96%99

- (This host)/modules/xpwiki/?%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH26

- (This host)/modules/xpwiki/?%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH26%2F20140916_%E5%BD%B9%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%94%E5%A0%B1%E5%91%8A#gbdf2f7c

- (This host)/modules/xpwiki/?%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH26%2F20140916_%E5%BD%B9%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%94%E5%A0%B1%E5%91%8A#xfa929fd

- (This host)/modules/xpwiki/gate.php?way=ref&_nodos&_noumb&page=%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH26%2F20140916_%E5%BD%B9%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%94%E5%A0%B1%E5%91%8A&src=%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%8F%A4%E5%9C%B0%E5%9B%B32.jpg

- (This host)/modules/xpwiki/gate.php?way=ref&_nodos&_noumb&page=%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH26%2F20140916_%E5%BD%B9%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%94%E5%A0%B1%E5%91%8A&src=20140916_111911.jpg

- (This host)/modules/xpwiki/?%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH26%2F20140916_%E5%BD%B9%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%94%E5%A0%B1%E5%91%8A#v43e09c0

- (This host)/modules/xpwiki/gate.php?way=ref&_nodos&_noumb&page=%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH26%2F20140916_%E5%BD%B9%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%94%E5%A0%B1%E5%91%8A&src=20140303_145016.jpg

- (This host)/modules/xpwiki/gate.php?way=ref&_nodos&_noumb&page=%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH26%2F20140916_%E5%BD%B9%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%94%E5%A0%B1%E5%91%8A&src=20140630_152752.jpg

- (This host)/modules/xpwiki/gate.php?way=ref&_nodos&_noumb&page=%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH26%2F20140916_%E5%BD%B9%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%94%E5%A0%B1%E5%91%8A&src=20140630_124311.jpg

- (This host)/modules/xpwiki/?%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH26%2F20140916_%E5%BD%B9%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%94%E5%A0%B1%E5%91%8A#vf67ec52

- (This host)/modules/xpwiki/gate.php?way=ref&_nodos&_noumb&page=%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH26%2F20140916_%E5%BD%B9%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%94%E5%A0%B1%E5%91%8A&src=20140630_130423.jpg

- (This host)/modules/xpwiki/gate.php?way=ref&_nodos&_noumb&page=%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH26%2F20140916_%E5%BD%B9%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%94%E5%A0%B1%E5%91%8A&src=20140630_131145.jpg

- (This host)/modules/xpwiki/?%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH26%2F20140916_%E5%BD%B9%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%94%E5%A0%B1%E5%91%8A#bc92c534

- (This host)/modules/xpwiki/?%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH26%2F20140916_%E5%BD%B9%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%94%E5%A0%B1%E5%91%8A#u12af0b7

- (This host)/modules/xpwiki/?%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH26%2F20140916_%E5%BD%B9%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%94%E5%A0%B1%E5%91%8A#tde9a458

- (This host)/modules/xpwiki/?%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH26%2F20140916_%E5%BD%B9%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%94%E5%A0%B1%E5%91%8A#sbf9a3b4

- (This host)/modules/xpwiki/?%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH26%2F20140916_%E5%BD%B9%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%94%E5%A0%B1%E5%91%8A#o4e166c0

- (This host)/modules/xpwiki/gate.php?way=ref&_nodos&_noumb&page=%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH26%2F20140916_%E5%BD%B9%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%94%E5%A0%B1%E5%91%8A&src=442.jpg

- (This host)/modules/xpwiki/?%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH26%2F20140916_%E5%BD%B9%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%94%E5%A0%B1%E5%91%8A#kaad2a29

- (This host)/uploads/photos/738.jpg

- (This host)/modules/xpwiki/gate.php?way=ref&_nodos&_noumb&page=%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH26%2F20140916_%E5%BD%B9%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%94%E5%A0%B1%E5%91%8A&src=%E5%B9%9F.JPG

- (This host)/modules/xpwiki/?%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E6%B4%BB%E5%8B%95%2FH26%2F20140916_%E5%BD%B9%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%94%E5%A0%B1%E5%91%8A#gdc348ec

![[PukiWiki] [PukiWiki]](http://www.yamana1zoku.org/modules/xpwiki/image/pukiwiki.png)

[9]

[9] [10]

[10] [11]

[11] [13]

[13] [14]

[14] [20]

[20] [22]

[22]